Biographem – Ikone – Visualität

Die andere Seite der Ikone

Zur Ausstellung ZusammenSpiel – Tabea Blumenschein und Ulrike Ottinger in der Berlinischen Galerie

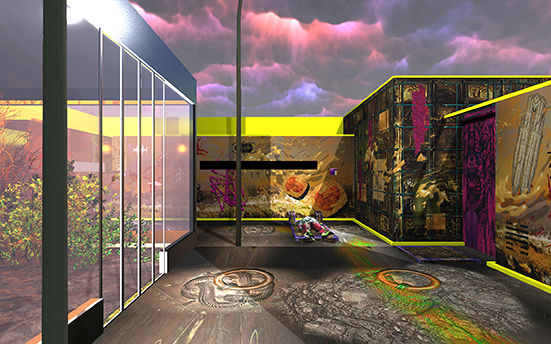

Ulrike Ottinger und Tabea Blumenschein haben in einem einzigartigen Lebensexperiment für Millionen Frauen und Männer ebenso wie trans- und intergeschlechtliche Menschen weltweit Ikonen geschaffen. Über den Film Madame X schrieb Ginka Steinwachs in Die schwarze Botin 1978, dass er von „Ulrike Ottinger und Tabea Blumenschein“ sei. Die beiden Frauennamen stehen für sie nach dem französischen Dichtermonteur und Literaturtheoretiker André Breton für die „konvulsivische Schönheit (…) magisch-umstandsbedingt“ gleichberechtigt nebeneinander.[1] Sie produzierten zusammen Ikonen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Längst haben sich die Ikonen ins internationale Kino verbreitet, wurden auf internationalen Festivals gefeiert, liefen im Öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm, als an Streaming noch gar nicht zu denken war. Nun zeigt die Berlinische Galerie die Fotos von Ulrike Ottinger und die Buntstiftzeichnungen von Tabea Blumenschein an den Grenzen der Geschlechtszuschreibungen zum ersten Mal einer größeren Öffentlichkeit.

Jenseits der Ikonen zeichnete Tabea Blumenschein im Leben steile Kurven, bis sie 2020 verstarb. Sie entwarf Kostüme für Madame X und die Underground-Punkband Die tödliche Doris, um auch mit diesen aufzutreten. Tabea Blumenschein begehrte obsessiv fotografiert und gefilmt werden. Nächtelang entwarf sie neue Posen, die ihre Geliebte ablichten sollte. Die Bilderfinderin Ulrike Ottinger fand in der Autoikonographin Tabea Blumenschein mehr als eine Muse. Ottingers und Blumenscheins Filme wie Die Betörung der Matrosen (1975), Madame X – Eine absolute Herrscherin (1978), Bildnis einer Trinkerin (1979), Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse (1984) spielten immer nah am Leben der Berliner Szene. Wie viele Anekdoten der West-Berliner-Jahre ließen sich erzählen?! Tabea Blumenschein trat auch in Frank Ripplohs schwulenikonischer Satire Taxi zum Klo (1980) auf, der als Regieassistent bei Ottingers Regie mitarbeitete. Irgendwann wurde Blumenschein wohnungslos. Ihre Lebensdaten in der Berlinischen Galerie verschweigen den Absturz nicht. Die Einraumwohnung in Marzahn und die Transferleistungen wurden zur notdürftigen Existenz, die in den letzten Jahren bis zu ihrem Tod vor allem von Freundinnen anerkannt wurde. Sie wurde von Freundinnen mit den Buntstiftzeichnungen bärtiger Frauen 2015 zu einer Gruppenausstellungen eingeladen.[2]

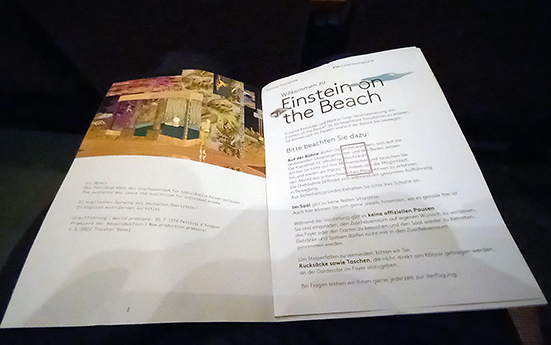

Die Vernissage am 13. Juli wurde zu einem Flashback der Berliner Szene aus den 70er und 80er Jahren. Es kamen Schriftstellerinnen wie Ginka Steinwachs und Heidi von Plato, Performerinnen wie Käthe Kruse (Tödliche Doris) und Eva & Adele. Tout Berlin wie Rosa von der Schulenburg und der Kunstsammler Peter Raue waren gekommen, um Tabea Blumenschein zu würdigen. Das ist keinesfalls selbstverständlich, vielmehr vor allem durch die Schenkung ihrer Arbeiten von Ulrike Ottinger an die Berlinische Galerie möglich geworden. Die Berlinische Galerie unter ihrem Direktor Dr. Thomas Köhler sammelt insbesondere Kunst von in Berlin lebenden Künstler*innen. Außerdem wurde so die Vernissage zu einem selbstbewusst queeren Fest 10 Tage vor dem Berliner Christopher Street Day, kurz: CSD. Ulrike Ottinger signierte auf Wunsch die Bände aus dem Schuber der beiden Kataloge zur Ausstellung – „Band 1: Tabea Blumenschein, Band 2: Ulrike Ottinger“. Der Verlag Hatje Cantz hat die beiden Bände aufwendig ediert.[3] Die Berlinische Galerie als Herausgeberin stellt die ebenso geheimnisvolle wie zeitgeschichtliche Eröffnungserzählung von Bildnis einer Trinkerin voran. Tabea Blumenscheins Gesicht und die futuristisch-brutalistische Architektur des Flughafengebäudes Tegel Otto Lilienthal [4] bildeten für Generationen ein changierendes Doppelbild von West-Berlin:

„Sie, eine Frau von hoher Schönheit, geschaffen wie keine andere, Medea, Madonna, Iphigenie, Aspasia zu sein, beschloss an einem sonnigen Wintertag, ihrer Einsamkeit zu entfliehen und La Rotonda zu verlassen. Sie löste ein Ticket ›Aller jamais retour. Berlin Tegel‹.“

Die Identitätssuche spielt in der Ikonografie kunsthistorisch bei Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne ebenso wie im Werk von Ulrike Ottinger und Tabea Blumenschein eine entscheidende Rolle. Aus der Konstellation von Bildern springen neue hervor. Die Obsession von etlichen Filmstunden und hunderten von Fotosessions auf analogem Filmmaterial, das immer auch Geld kostete, hatte zugleich eine verschwenderische Komponente. Lustvolle Verschwendung durch Arbeit am Bild bzw. einem eigenen Bilderatlas. Möglicherweise gibt es im Archiv von Ulrike Ottinger irgendwo eine Zahl, wieviel Stunden und Meter, Richtung viele Kilometer, Film verbraucht wurden. Negativ-Film musste verbraucht werden, während Pixel kaum zu verbrauchen sind. Die Verschwendung durchkreuzt andererseits immer auch das eine Bild, das herausgeschnitten zur Ikone wird. Es sind Bilder-Fluten, die durchaus auf freibeuterische Weise entstanden. Madame X war nicht nur ein Film über eine Piratin, vielmehr wurde er eine feministische „Piraterie“, wie es Ginka Steinwachs in der Zeitschrift Die schwarze Botin formulierte.

„Nicht nur kommen Frauen als Weltumsegler und Raumfahrerinnen in Historie und Geografie nicht vor, sie werden sogar kriminalisiert, wenn sie sich, wie die Chinesin Lai Cho San um 1930, auf Piratenfahrt in den südostasiatischen Meeren umtun. Madame X. auf ihrer Dschunke Orlando als Raum- und Zeitfahrerin tätig, ist eine solche Piratin. Sie führt das Oberkommando über eine Mannschaft Frauen so, als gelte es, diesen ihren jahrtausendealten Wunsch nach Entdeckung der eigenen Entdeckerfreudigkeit und Abenteuerfertigkeit als erfüllt vorzustellen.“[5]

Anders gesagt in Madame X ist bei Ottinger bereits mit der „Dschunke Orlando“ ihr Bilderkosmos von Freak Orlando (1981) angelegt, in dem Blumenschein nicht mitspielte. Es geht immer um eine Umwandlung der Bilder. In Freak Orlando wird nicht zuletzt die Figur des Heiligen Jakobus als Pilgervorbild umgewandelt. Transformation von Fundstücken aus Kunst- und Filmgeschichte. Mit der Jakobsmuschel am Hut und auf der Tasche wird der Figur des Pilgers eine andere, heute könnte man sagen, genderfluide Rolle gegeben. Orlando wird ein Geschlechtsreisender, O. wandelt von Szene zu Szene das Geschlecht. Den Feminismus von Madame X hat Ginka Steinwachs mit der Transformation der Bilder treffend beschrieben:

„Aus dem Schwarzwald mit seinen Silberforsten eilt auf den Flügeln des Goethe-Zitats direkt vom Frühstückstisch im Grünen weg die Förstersgattin Flora Tannenbaum aus der Medienlandschaft mit Bildern, Abbildern und Abbildern von Bildern eist sich auf Rollschuhen die europäische Künstlerin Josephine de Collage los, dem Eisschrank, den sie füllt oder seiner Konsumgüter entleert, es gilt alles gleich, kehrt auf einem Klappfahrrad die amerikanische Hausfrau Betty Brillo den Rücken; ihre Luxuslimousine, alter Mercedes, der aussieht wie ein neuer Rolls Royce, lässt das amerikanische Fotomodel Blow-up vom Chauffeur in die genau entgegengesetzte Richtung lenken, (…).“[6]

Steinwachs lässt mit der Syntax ein Frauenbild ohne Punkt als Abschluss in ein anderes übergehen. Die visuelle Syntax Ottingers funktioniert ähnlich. Ein filmisches Prinzip, mit dem die Schnitte und Einstellungswechsel kaum wahrnehmbar werden. Es gibt einen Wink nicht nur auf das Medium Film im Werk von Ulrike Ottinger, vielmehr noch auf Frauenbilder, die anders montiert werden, wobei u.a. Michelangelo Antonionis Fotografie-Thriller über das Erscheinen und Verschwinden von Leichen in der Londoner Modewelt Blow-up zitiert wird. Ulrike Ottinger, Tabea Blumenschein und Ginka Steinwachs zitieren und montieren nicht nur André Breton. Sie montieren und kreieren, damit feministische Wirklichkeiten oder solche von FRAU. Während Theodor Geus in der FAZ am 14. April 1978 in Madame X. einen „Struwwelpeter für Emanzen“ sah[7], diskutierte die Regiekollegin Monika Treut in Frauen und Film 1981 bereits die Anti-Repräsentation als Konzept des Films.

„[…] MADAME X repräsentiert nichts, weder die Macht noch die Ohnmacht der Frau(en); viel eher simuliert der Film: er arbeitet mit Zeichen, die Macht vortäuschen, die parodistisch auf ein Szenarium anspielen, das eher der Simulation (Vorspiegelung, Vorwand, Schein, Täuschung) angehört als der Wirklichkeit. Ein Spiel / Film also, der die Möglichkeiten von phantastischen Handlungen in der Abgeschlossenheit eines begrenzten Ganzen (Dschunke) zeigt, in Szene gesetzt nach bestimmten Regeln und begleitet vom Wissen der Differenz zum gewöhnlichen Leben, fern jeglicher Kampfanweisung für einen feministischen Alltag.“[8]

Die Besprechungen zu Madame X lassen sich zur Ausstellung ZusammenSpiel verlängern. Tabea Blumenschein und Ulrike Ottinger haben eine Bildproduktion in Gang gesetzt, die das Geschlecht nicht nur befragen, vielmehr verwandelt sie sich in Unterschiede. Sie wird zu einer unablässigen Autoikonografie der Unterschiede und des Möglichen jenseits des „gewöhnlichen Leben(s)“ (Treut), wenn es das überhaupt gibt. Die Autoikonographie geschieht in den Medien Fotografie, Buntstift, Kostüm, Maske, Film einerseits wie von selbst, andererseits hinterlässt sie Selbstbilder. Ulrike Ottinger lehnte kürzlich in einem Interview mit Ilka Piepgras die Trennung von Leben und Kunst ab. Hat sie doch immer ihr Leben durch die Kunst gestaltet: Kunstleben und Künster*inleben. Stattdessen lebe sie nach ihrem Credo „“Mein ganzes Leben ist eigentlich Arbeit (…), denn meine künstlerische Arbeit ist das, was mich ausmacht“.“[9] Doch Ilka Piepgras wollte diese Aussage mit dem Wunsch nach Repräsentation und dem Geheimnis der nun ihr 80. Lebensjahr vollendenden Künstlerin nicht gelten lassen und machte aus einer Besprechung von Ottingers Film Paris Calligrammes einen „schamlos persönlich(en) (Dokumentarfilm), denn er (enthalte) viele Hinweise darauf, wie Ulrike Ottinger zu der geworden ist, die sie ist“.[10]

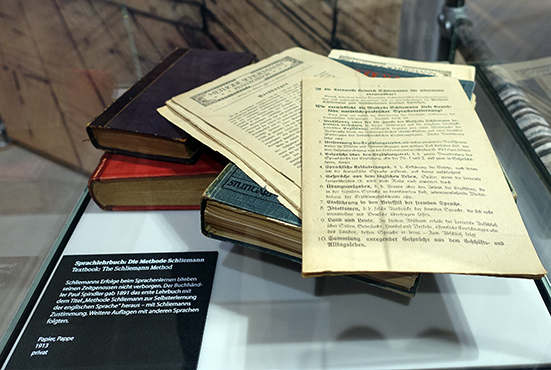

Der Film Paris Calligrammes (2020) lässt sich ebenso anders als eine der vielen Montagen von Filmmaterial zum Biographem in Korrespondenz mit Roland Barthes sehen. Er schreibt einmal in Roland Barthes Barthes par Roland Barthes im Vorspann: „eine Biographie gibt es nur von unproduktiven Leben. Sobald ich produziere und schreibe, nimmt mir (zum Glück) der Text selbst meine Dauer“.[11] Paris Calligrammes wird zu einem Biographem der Kinematographie Ottingers und lässt sich als Une Éducation sentimentale et imaginaire besprechen.[12] Sind Madame X oder Bildnis einer Trinkerin oder ZusammenSpiel reine Biographeme? Es gibt nicht die Biographie und die Arbeit, vielmehr nur die Arbeit am Biographem, in das sich Ottinger durch sich selbst einschreibt. Die Macht des Repräsentationswunsches ist in einem journalistischen Format wie dem ZeitMagazin ungebrochen: da muss es noch eine Biographie jenseits des Werkes geben. So wird das ikonische Filmstill aus Bildnis einer Trinkerin denn auch mit der verkennenden Bildunterschrift versehen: „Filmrollen besetzte Ottinger oft mit Laien aus dem Freundeskreis, hier ihre ehemalige Lebensgefährtin Tabea Blumenschein in „Bildnis einer Trinkerin“, 1979 © Ulrike Ottinger, 1979“.[13] Tabea Blumenschein war eher eine Dilettantin des Wunders nach Carl Einstein als Laiin „aus dem Freundeskreis“ nach Piepgras.[14] Jenseits der Fotos und der Zeichnungen, der Kostüme und Kostümentwürfe in der Ausstellung gibt es vielleicht noch gesammelte Ausschnitte in den Vitrinen, in denen sich das grüne Schild für Notausgang spiegelt. Spiegelungen als Notausgang!

Die Visualität des Geschlechts in den Zeichnungen von Tabea Blumenschein winkt hinüber zur Zeichnerin und Dichterin Else Lasker-Schüler, deren Bilder und Autoporträts erst viel später mit der Ausstellung Else Lasker-Schüler – Die Bilder 2011 im Hamburger Bahnhof gewürdigt wurden. Prinz Yusuf von Theben schimmert durch die androgynen Gesichter, die Blumenschein malte. Indianer*innen und Bartfrauen – lesen Sie richtig: keine Barfrauen, sondern Barfrauen mit t – gibt es ebenso bei Else Lasker-Schüler, die freilich von der Kunst- und Literaturgeschichte immer ganz anders normiert worden ist. ELS war auf ihre Weise obsessiv, wurde verfolgt, diskriminiert, ins Nomadische, schließlich ins Exil abgeschoben. Man nennt das heute Homelessness mit Homi K. Bhaba.[15] Homelessness muss frau/man aushalten können. Es geht nicht nur darum, keine 3-Zimmer-Wohnung mit Bad und Balkon zu bewohnen. Vielmehr geht es um die andere Seite der Ikone. Aus der Homelessness schweift Blumenschein ab in den Dschungel des „WEIßBARTLANGUR(s) PREBYTIS SENEX NESTOR“.

Die Figur der Bartfrauen in den Zeichnungen von Tabea Blumenschein lässt sich noch einmal anders wenden. Der Bart könnte eine geschlechtsunspezifische Körperbehaarung sein. Doch wenn es heute um die Frage der Anzahl von Geschlechtern und Geschlechtsmerkmalen geht, dann wird die Körperbehaarung signifikant. Gibt es nach dem Diskurs der Biologie nur 2 Geschlechter als Dogma? Oder gibt es nach der Kulturforschung mehrere, bis zu 6 oder unabschließbar viele Geschlechter? – Tabea Blumenscheins Bartfrauen sind König*innen, Heilige, Zauber*innen, Tänzer*innen in einer satten Farbigkeit. Die weiblichen Brüste werden eher angedeutet als ausgeformt. Sind sie Dragkings als lustvolle Aneignung eines maskulinen Geschlechtsmerkmals? Für Bartfrauen ist in den Zeichnungen von Tabea Blumenschein vieles möglich. Andererseits ist der Bart das patriarchale Geschlechtsmerkmal nicht nur des Patriarchen von Moskau, der russischen Popen und arabischen Mullahs. In jedem Friseurladen für überwiegend Männer mit türkischem oder arabischen Hintergrund werden die Bärte gefärbt, geformt, geschnitten und poliert. Der Prenzlauer Berg kennt das auch. Vielleicht sind die Bartfrauen zugleich Schwestern des weltweiten Ordens der Sisters of Perpetual Indulgence, die sich als Streetworker*innen in Drag zur HIV- und AIDS-Prävention zusammengeschlossen haben. Blumscheins Bartfrauen sind polymorph. Diese Bartfrauen jedenfalls werden nicht als Freaks ausgestellt, vielmehr gestalten und präsentieren sie sich selbstbewusst. Zugleich geben die Bartfrauen einen Wink auf den Kreis von Ulrike Ottinger und z.B. Heidi von Plato, die den Roman Das haarige Mädchen 2005 veröffentlichte.[16]

Im Roman Das haarige Mädchen wird die Frage des Geschlechts wegen der Körperbehaarung noch einmal auf eine andere Weise gestellt. Denn die Körperbehaarung wirft nicht nur die nach weiblich oder männlich, vielmehr noch nach der Kategorie von Mensch oder Tier oder Mischwesen auf. Das Humanum steht als Wissensformation mit einer ungewöhnlich starken Körperbehaarung auf dem Spiel. Die Ikonographie von Weiblichkeit und Männlichkeit wird von Tabea Blumenschein und Ulrike Ottinger vielschichtig bearbeitet. Die Diva als Überfrau generiert ihre eigenen Erzählungen. Diesen Frauen wie Madame X kann man kein X für ein U vormachen. Die Geschlechtszuschreibungen werden fließend. Ikonen sind immer Bilder zum Anhimmeln, der Rückseiten leer, roh und nackt bleiben.

Torsten Flüh

ZusammenSpiel

Tabea Blumenschein

Ulrike Ottinger

bis 31. Oktober 2022

Berlinische Galerie

Museum für moderne Kunst

Alte Jakobstraße 124-128

10969 Berlin

ZusammenSpiel

Tabea Blumenschein – Ulrike Ottinger

Hrsg. Berlinische Galerie, von Ulrike Ottinger, Text(e) von Annelie Lütgens, Ulrike Ottinger, Katharina Sykora, Gestaltung von Tobias Honert / zentrale

Deutsch, Englisch

2022. 576 Seiten, 500 Abb.

Zwei Bände im Schuber

Band 1: Tabea Blumenschein

Band 2: Ulrike Ottinger

20,00 x 29,00 cm

65 €

ISBN 978-3-7757-5243-5

[1] Ginka Steinwachs: Madame X. – Ein Versuch zur Archäologie der Subjektivität von Ulrike Ottinger & Tabea Blumenschein. In: Die schwarze Botin, 6/1 1978, S. 61.

[2] Am 22. August 2015 um 18:00 Uhr kam z.B. zu einem Artist Talk in die Ausstellung Wie wenn am Feiertage/If we took a holiday in der Gruppenausstellung mit Kerstin Drechsel und Nancy Jones in der Galerie Zwinger in der Mansteinstraße in Schöneberg. Siehe: Torsten Flüh: Kann man das Bild benutzen? – Zum Artist Talk mit Kerstin Drechsel in der Ausstellung Wie wenn am Feiertage/If we took a holiday In: NIGHT OUT @ BERLIN August 3, 2015 22:13.

[3] Berlinische Galerie (Hrsg.): ZusammenSpiel – Tabea Blumenschein – Ulrike Ottinger. Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2022.

[4] Zur Architektur des Flughafengebäudes Tegel siehe auch Torsten Flüh: Der Geist der Zahl. Über Zahlen in Zeiten der Pandemie und im Roman Die Pest von Albert Camus. In: NIGHT OUT @ BERLIN 29. April 2020.

[5] Ginka Steinwachs: Madame X. … [wie Anm. 1] S. 22.

[6] Ebenda S. 23.

[7] Zitiert nach: Pressestimmen In: Madame X. Eine absolute Herrscherin. Ulrike Ottinger.

[8] Ebenda.

[9] Ulrike Ottinger: „Ich bin immer groß ins Risiko gegangen“ In: ZEITMAGAZIN NR. 22/2022 24. MAI 2022, 16:45 UHR AKTUALISIERT AM 31. MAI 2022, 17:27 UHR.

[10] Ebenda.

[11] Roland Barthes: Über mich selbst. München: Matthes & Seitz, 1978, S. ohne Nummerierung (S. 8).

[12] Siehe Torsten Flüh: Une Éducation sentimentale et imaginaire. Ulrike Ottinger erhält die Berlinale Kamera und zeigt Paris Calligrammes als Weltpremiere auf der Berlinale 2020. In. NIGHT OUT @ BERLIN 25. Februar 2020.

[13] Ulrike Ottinger: „Ich … [wie Anm. 9] S. 3.

[14] Siehe zu Carl Einstein: Torsten Flüh: 2 + 1 for 1: Eine imaginäre Bibliothek und Galerie zu Carl Einstein. Neolithische Kindheit – Kunst in einer falschen Gegenwart, ca. 1930 lädt im Haus der Kulturen der Welt zu einer Kopfreise ein. In: NIGHT OUT @ BERLIN April 16, 2018 20:51.

[15] Zur Homelessness bei Homi K. Bhaba siehe: Torsten Flüh: Die politische Krux mit der Sicherheit. Homi K. Bhabhas ZfL-Inaugural Lecture „On Culture and Security“ in der Akademie der Künste. In: NIGHT OUT @ BERLIN Juni 8, 2015 20:01.

[16] Heidi von Plato: Das haarige Mädchen. Berlin: Parthas, 2005