Barock – Vampir – Wien

Wiener Blut exklusiv

Zu Ulrike Ottingers bildberauschtem Film Die Blutgräfin auf der Berlinale 2026

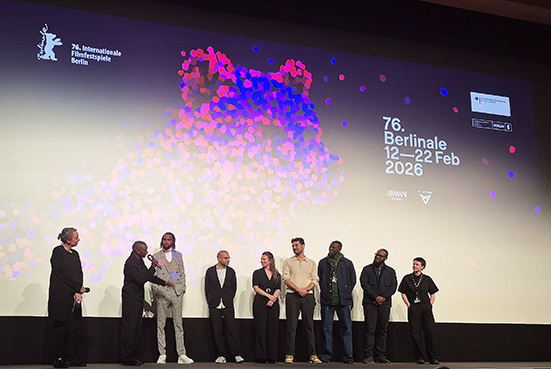

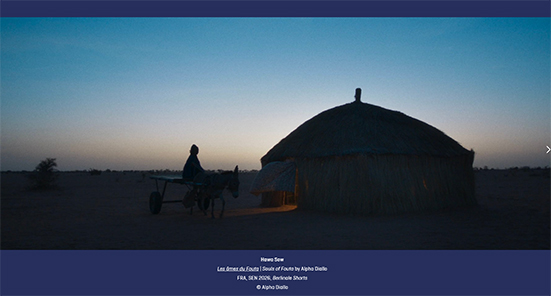

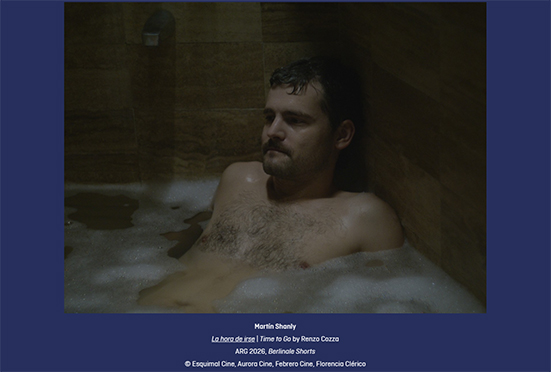

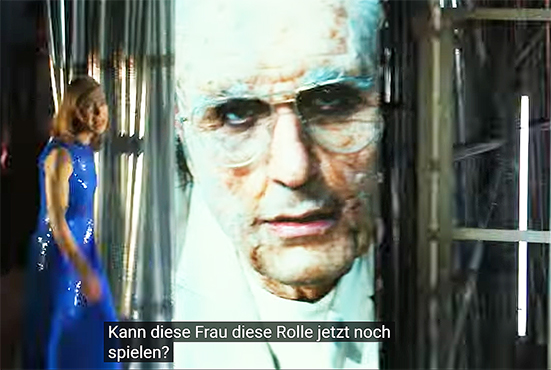

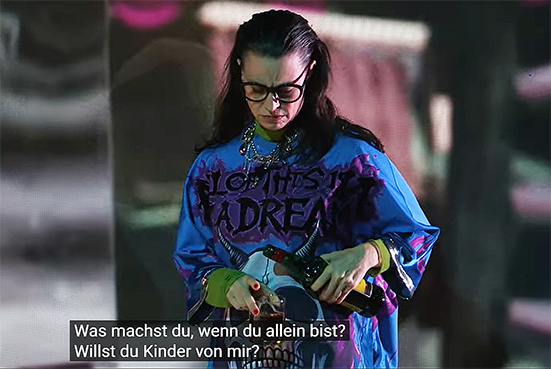

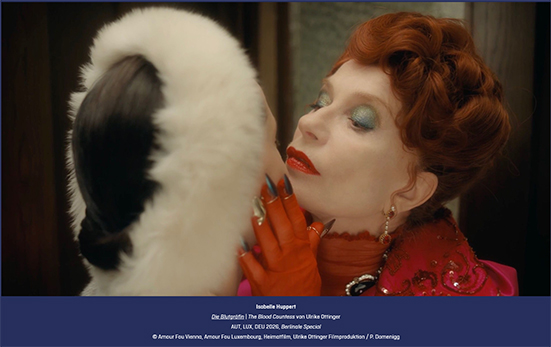

Die Weltpremiere des Films Die Blutgräfin fand im Zoo Palast unweit des Bahnhofs Zoo unter Blitzlichtgewitter, das Vampire erwecken könnte, statt. So viel Blitzlicht hatte wohl selbst die Bildfinderin Ulrike Ottinger noch nicht erlebt. Ein in Tableaux schwelgender Film mit der Stadt Wien in der Hauptrolle und einem Staraufgebot von Isabelle Huppert, Birgit Minichmayr, Thomas Schubert, Lars Eidinger, André Jung und in Nebenrollen Christine Urspruch, Thomas Neuwirth alias Conchita Wurst, Burkhart Klaußner u.a. sowie einer eher putzigen als furchterregenden Fledermaus. Die Vorstellung: Ausverkauft. Aber vielleicht werden doch noch kurz vor Beginn digital Karten freigegeben. Frauen und Männer halten Schilder: Suche Karte. Berlinale Special Gala.

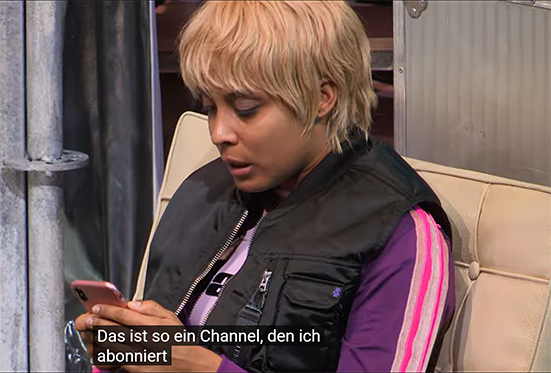

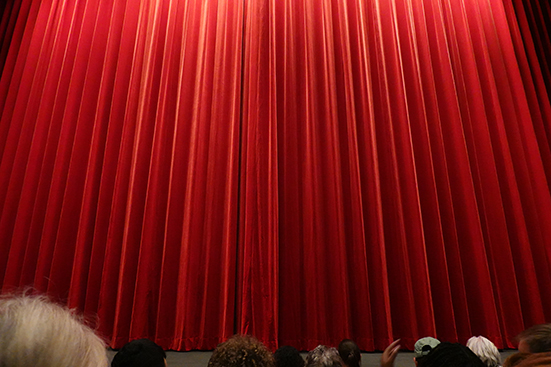

Das Digitale spielt nicht mit, obwohl es im Film nicht zu leugnen ist. Isabelle Huppert allein füllt schon Kinosäle. Doch Ulrike Ottingers Filme und Ausstellungen sind in Berlin Kult. An einigen anderen Orten wie New York auch. Der Andrang der, im Vampirjargon, treuen Seelen vor dem Zoo Palast ist groß. Lars Eidinger wird einfach weggeblitzt. Refresh: Termin vergangen. Der Termin liegt auf der Berlinale App pünktlich in der Vergangenheit. Alle Vorstellungen ausverkauft. Dann wird die Vorstellung am 21. Februar um 22:15 Uhr Mittwochmorgen um 10:00 Uhr freigeschaltet. Sofort klicken. Nach wenigen Minuten ist die Vorstellung wieder ausverkauft, doch das Ticket diesmal auf meinem Smartphone. Das Digitale ist blutleer wie eine Vampirleich. Schließlich der Moment vor dem blutroten Vorhang im Haus der Berliner Festspiele.

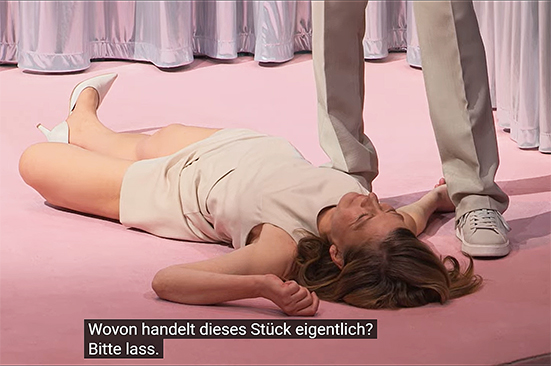

In ihrem Film Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse (1984) mit dem Fotomodel Veruschka von Lehndorff als Dorian baute Ulrike Ottinger am Lavastein-Strand ein Bühnenportal mit einem im Wind wehenden Vorhang.[1] Vorhänge kommen in ihren Filmen immer wieder vor. In Die Blutgräfin fährt Erzsébet Báthory (Isabelle Huppert) in einer schwarzen, aufwendig barock geschnitzten Kutsche hinter roten Samtvorhängen mit ihrer Zofe Hermine (Birgit Minichmayr) durch Wien. Schwere Vorhänge im Hotel vor den Fenstern. Die Vorhänge des herrschaftlichen Bettes sind zur Seite gerafft. Der eröffnende Auftritt der Gräfin in blutroter Robe am Bug eines in rotes Tuch gehüllten Nachens in einer Kalksee-Grotte vermeintlich unter Wien funktioniert wie ein Vorhang, der zur Seite gezogen wird: Schaut her! Sie kommt zurück. Währenddessen kurvt ein zweites Ausflugsboot mit einem Reiseführer im Zeigejargon erklärend vor seiner Reisgruppe durch die Grotte.

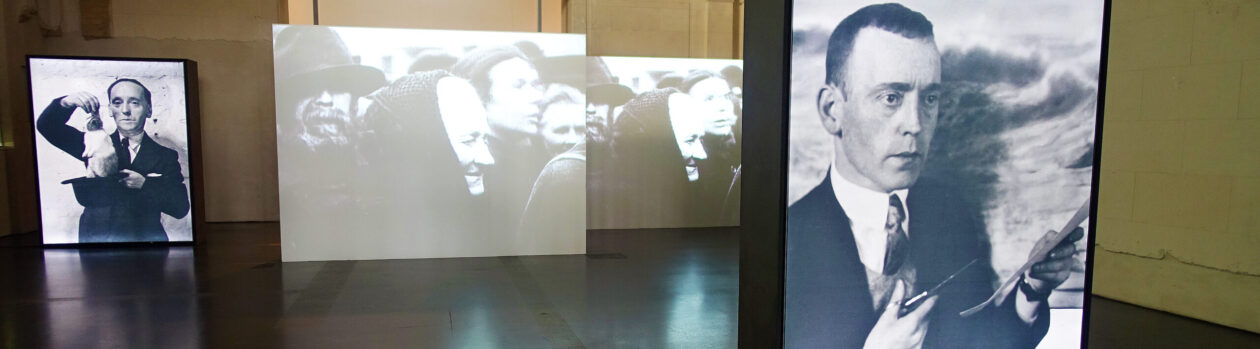

Der Reiseführer mit der internationalen Reisegruppe in Landestrachten wird der Blutgräfin und ihrer Zofe in Wien immer wieder begegnen. Ulrike Ottinger ist in ihren Filmen immer auch Reiseverführerin. Früher in Berlin vor allem in Freak Orlando (1981) oder auch in Bildnis einer Trinkerin (1979).[2] Ebenso in ihrer Ausstellung Weltreise – Forster Humboldt Chamisso Ottinger (2015)[3] in der Staatsbibliothek Potsdamer Straße. Die Blutgräfin setzt ein mit der ganz eigenen Erzählweise des Zeigens von bislang unentdeckten oder so noch nicht gesehenen Welten.

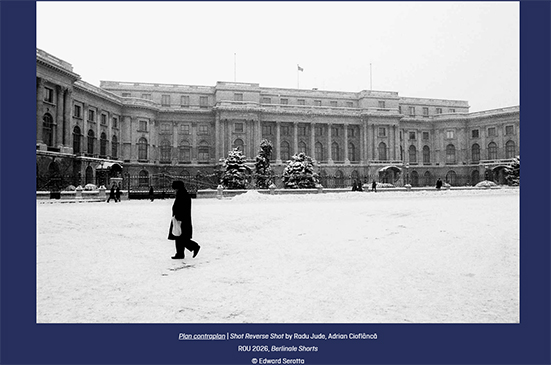

In die Geschichte des Kinos wird Die Blutgräfin allein schon eingehen, weil Wien nie zuvor auf diese Weise zwischen geschichtsträchtiger Kalksee-Grotte, U-Bahn-Rolltreppen aus dem Untergrund, barocken Skulpturen der Hofburg etc. und Riesenradgondel im Prater gezeigt worden ist. Das muss frau/man gesehen haben. Die Kaffeehäuser im Film, wo frische Buchteln serviert oder Büsten aus Marzipan präsentiert werden, sind nicht nur Schauplatz für Handlungen, Baron Rudi Bubi von Strudl zu Buchtelau (Thomas Schubert) beißt in die Büste einer jungen Frau einzig und allein, weil sie aus Marzipan ist, sie sind ein Kosmos. Das Thema des Essens kommt immer wieder vor. Nicht zuletzt auf einem Vampirball, wo der Walzer Wiener Blut mit neuem Reim inbrünstig gesungen wird.

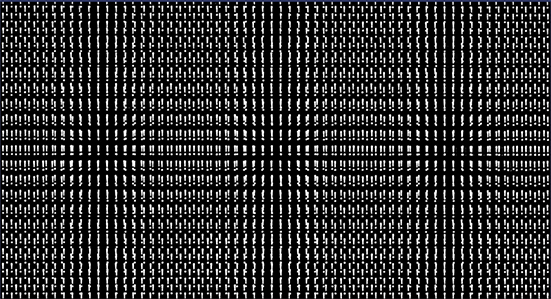

Die Aufgabe einer Kino-Regisseurin oder Filmemacherin sollte es sein, Welten hinter der Welt zu zeigen. Das hat mit dem Vorhang zu tun. Sonst bräuchte der Film/das Kino den Vorhang nicht. Meistens hat Ulrike Ottingen nicht nur das Buch für den Film geschrieben, und Regie geführt, vielmehr hat sie auch hinter der Kamera gestanden. Diesmal hat der österreichische Kameramann Martin Gschlacht gefilmt. Gschlacht kennt sich etwas aus mit Vampirfilmen. Er hat 2014 den Film Der Vampir auf der Couch gedreht. Doch die Einstellungen muss er mit Ottinger abgesprochen haben. Denn es sind Ottinger-Einstellungen. Die Eröffnungsszene in der Kalksee-Grotte erinnert stark an Szenen aus Dorian Gray in der Berliner Abwasser-Unterwelt-Welt. Nur Ulrike Ottinger kann eine Rolltreppe im Europa Center (Berlin) oder der Wiener U-Bahn zu einer gesellschaftspolitischen Showtreppe machen. Die Blutgräfin fährt hinauf und ihr nächstes Opfer hinunter. Wir sind hier in keinem Actionfilm, in dem die Verfolger dem Flüchtigen hinterher springen.

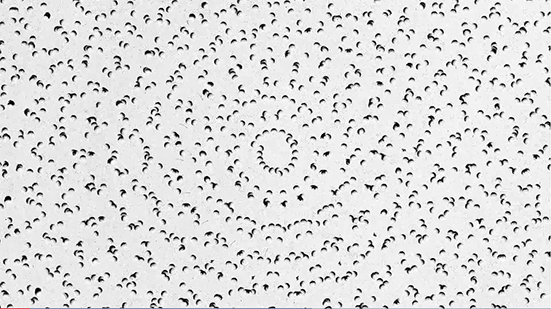

Der Bild- bzw. Kameramodus in Ottingers Vampir*in-Film orientiert sich vielmehr am Barock und seinem Bildmodus der Allegorie. Das wird sofort klar, wenn die Gräfin mit ihrer Zofe redet vor allegorischen Bildern von Guiseppe Arcimboldo in ihrem Hotelzimmer. Die Allegorie zeigt etwas anderes als das, was auf den ersten Blick zu sehen ist. Und während Hermine mit Erzsébet anscheinend über das Wiedersehen nach vielen Jahren und Zahnreinigung (!) spricht, dreht die Zofe im Vorbeigehen ganz nebenbei ein Arcimboldo-Bild auf einer Staffelei auf den Kopf – oder auf die Beine. Ein wunderbarer, witziger Schlüsselmoment für den ganzen Film und seine Erzählung/Handlung. Die allegorischen Bilder von Guiseppe Arcimboldo lassen sich auf beide Weisen sehen. Sie lassen sich einfach umdrehen und wechseln ihre Sichtbarkeit. Wechselbilder, Vexierbilder, Wahrnehmungserweiterung.

Ist Barock queer? Baron Rudi Bubi von Strudl zu Buchtelau will als Neffe der Gräfin und Vegetarier nicht in Hälse beißen, um Blut zu trinken. Dafür hat er sich schon in Behandlung und Begleitung des Therapeuten Theobald Tandem (Lars Eidinger) begeben. Er beißt lieber ein Stück aus Marzipan-Büsten. Und die Blutgräfin zieht Frauen zum Aussaugen vor. Als sie mit der Zofe in der Kutsche durch Wien an den Prostituierten vorbeifährt, kann Hermine sie kaum zurückhalten. Ihr Gebiss ist Drohung und Versprechen zugleich. Rudi Bubi und Erzsébet, suchen ein Buch, das über Leben und Tod der Vampire entscheiden kann. Rudi Bubi erhofft sich von dem Buch Erlösung von dem Drang, Blut saugen zu müssen. Erzsébet will das Buch finden, damit sie und ihr Gattung nicht vernichtet wird. Im Prater wird es zum Showdown kommen. Da wurde Theobald von Hermine schon in die Wade gebissen.

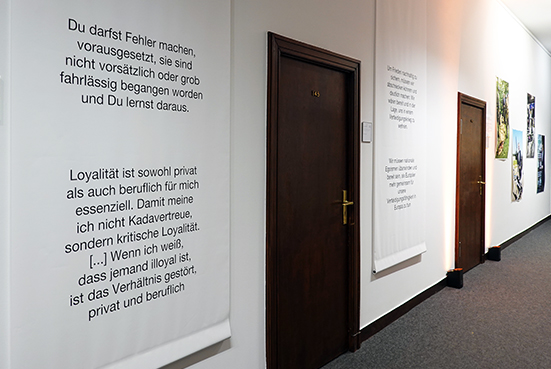

Ottingers Drehbuch für Die Blutgräfin geht zurück auf eine Zusammenarbeit mit Elfriede Jelinek, die in München und Wien lebt, in den 90er Jahren. Die Affinität des Wiener Kulturlebens und dessen Kunstlebens zum Tod hält sicher noch einige Pointen bereit. Doch es ist im Kino nicht einfach, die Dialoge von Jelinek zu notieren. Der Tod und die Psychoanalyse sind Wiener. Sie gehören zusammen. Deshalb spielen Tod und Therapeut in der Blutgräfin Hauptrollen. Soll man den Tod fürchten? Die christliche Nachruf-Formel lautet: geboren, um zu sterben, gestorben, um zu leben. Wir werden geboren, um zu sterben, und wir werden gestorben sein, um zu leben. Möglicherweise geht der Vampirismus auf diese Formel, sicher aber auf den Propheten Hesekiel 37, Vers 8 im vom Judentum, Islam und Christentum geteilten Alten Testament zurück.

„Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen Gebein zu Gebein.

Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und wurden mit Haut überzogen; es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem; weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem: So spricht Gott der HERR: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten ein, dass sie wieder lebendig werden!“[4]

Der Vampir als Untoter oder wieder zum Leben erweckter Toter übt eine Faszination aus, die menschheitsgeschichtlich eine Leugnung des Todes darstellt. Vampir*innen erlauben sich, was gesellschaftlich verpönt ist. Deshalb sind Vampire immer queer. Als Untoter muss das Menschenkind schon einmal gestorben sein. Elfriede Jelinek hat die Mehrdeutigkeit des Vampirs in ihren Texten verarbeitet. Jüngst erschien auf ihrer Website der Text Be Longing, der auf andere, aber durchaus ähnliche und schonungslose Weise den Tod thematisiert.

„(Geh, Dichterin!)

Erstens: LIEBE

Alles, was ich jetzt noch brauche, sind Grabgefährten. Genau die haben mir noch gefehlt! Wunderbare Knochen, wie die so zusammenhalten!, die sich krümmen nach dem Fleisch, o Schreck, fast alles schon weg. Der eine Todeswink, hätt ich ihn doch unterlassen!, hat das meiste verscheucht. Was suchen Sie hier? Sie werden nichts mehr finden, nichts mehr pflegen, nichts mehr für den Juckreiz tun, der mich verlassen hat und dauernd wiederkommen mag, nichts mehr für meine Reize, die mich verlassen haben und nicht wiederkommen mögen, nicht mehr meine Oberfläche schälen, es gibt darunter nichts mehr unter der Sonne, keine Haut mehr da, meine Adern festzuhalten, damit sie nicht ungewollt abspritzen. Die gebrannte Wanderröte auch noch vertreiben, die Haut läßt nichts aus, sie verzeiht nichts, wie man so sagt. Keinen Sonnenstrahl, der es schafft, sich durch das Sonnenschutzmittel hindurchzuarbeiten. Trotzdem hätte ich jetzt wenigstens einen so gern, er schmeckte einst so fein! Es gibt nichts Besseres als Haut unter der Sonne. Wie man sie bettet, so liegt sie dann, mit neuen frischen Ausblühungen, im Spital, überzogen von Todesschweiß.“[5]

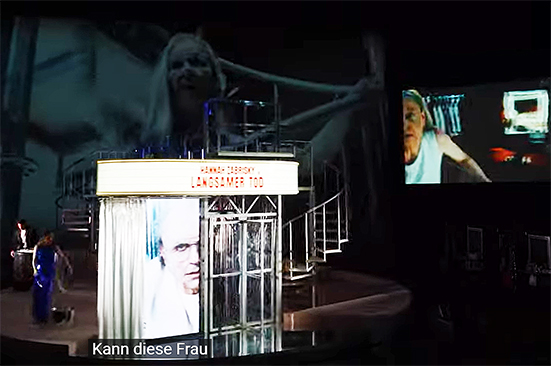

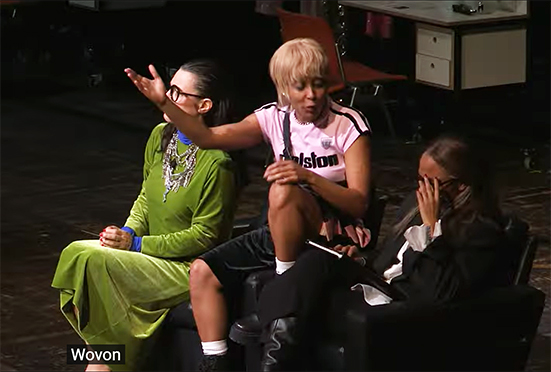

Klingt im „Geh, Dichterin!“ der Wiener Schmäh mit? Jene Praxis des Humors, dass man im Angesicht des Todes nicht alles so ernst nehmen solle? Das muss man eigentlich hören. Schmäh lässt sich nicht einfach lesen. „Ah, geh!“ Schmäh durchzieht auch Die Blutgräfin. „… Grabgefährten. Genau die haben mir noch gefehlt.“ Obwohl kein Experte im Schmäh, ließe es sich kaum besser formulieren, um es einmal so zu sagen. Das erzeugt Fallhöhe der Sprache. Er fehlt natürlich Norddeutschen, die gar nichts mit Schmäh anfangen können. Schmäh hat mit einer gewissen Gegenwart des Todes zu tun. In Wien gibt’s ihn. In Berlin nicht. Die Blutgräfin sollte man keinesfalls als Vampirsatire verorten wollen. Sie ist schon halbernst gemeint. Genauso wie Tom Neuwirth/Conchita Wurst als Zeremonienmeister beim Vampirball oder fast noch stärker als Auferstandener in der Gruft am Heldenberg, wo er den Feldmarschall Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz trifft, und Like a Phoenix singt.

Auf unnachahmliche Weise wurde das kaiserlich-nationale Grabmal am Heldenberg mit Radetzky vom Armeelieferanten Joseph Gottfried Pargfrieder für die österreichischen Helden erbaut. Eine frühe Pointe des Kapitalismus in der Kriegsindustrie von 1849. Pargfrieder war durch die Lieferung von Lebensmitteln, Schuhen und Stoffen an die k. und k. Monarchie sehr reich geworden, so dass er die Gruft und ein Invalidenheim in seinem Schlosspark in Kleinwetzdorf hatte bauen lassen und dem Kaiser hatte schenken können. Später wurde er von Kaiser Franz Joseph in den Ritterstand erhoben. Auf der Suche nach dem sagenhaften Buch gelangen die Blutgräfin und Hermine nach Kleinwetzdorf. Schauplätze im Film entstehen durch Schnitte, so dass die Sucherinnen in die Tür im Obelisken am Heldenberg hineinsteigen, doch in eine Art Kasematte oder Gruft gelangen und nicht in die Ruhestätte von Radetzky.

Die Blutgräfin hat Bisstiefe. Denn sie lässt sich auf verschiedenen Ebenen sehen. Einerseits geht es um Vampire und die Frage der Norm. Rudi Bubi soll normal werden und sein Begehren am Blut ausrichten. Andererseits gibt es mit der von Vorhängen verhängte Kutsche der Blutgräfin um den Schutz vor Sonnenlicht, doch die Gräfin und Hermine bewegen sich auch bei Tag durch Wien. Ganz zu schweigen von Superreichen heutzutage, die sich schockgefrieren lassen wollen, um später in einer besseren Welt aufwachen zu können, um wohl gar ewiges Leben zu gewinnen. Die Blutgräfin ist in ihrer Vorführung der Endlichkeit nicht zuletzt Gesellschafts- und das heißt Kapitalismuskritik. Denn der Kapitalismus verspricht, dass man sich alles kaufen könnte, möglichst in Gold…

Torsten Flüh

Ulrike Ottinger

Die Blutgräfin

Kinostart?

[1] Siehe Torsten Flüh: Magie der Archive. Floating Food und Unter Schnee von Ulrike Ottinger. In: NIGHT OUT @ BERLIN 13. September 2011.

[2] Siehe: Torsten Flüh: Die andere Seite der Ikone. Zur Ausstellung ZusammenSpiel – Tabea Blumenschein und Ulrike Ottinger in der Berlinischen Galerie. In: NIGHT OUT @ BERLIN 25. Juli 2022.

[3] Siehe: Torsten Flüh: Ein Fest der Faszination. Zur Ausstellung Weltreise – Forster, Humboldt, Chamisso, Ottinger im Dietrich-Bonhoeffer-Saal der Staatsbibliothek zu Berlin. In: NIGHT OUT @ BERLIN 15. Dezember 2015.

[4] Lutherbibel, Hesekiel 37.

[5] Elfriede Jelinek: Be Longing. 2026. (elfriedejelinek.com)