Brief – Biographie – Beethoven

Beethovens göttlichste Komposition

Zur Ausstellung der Beethoven-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin

»Diesen Kuß | der ganzen | Welt!« steht nach Art mittelalterlicher Spruchbänder unterteilt auf den drei Fahnen im Wind über dem Portal der Staatsbibliothek, Unter den Linden 8. Die Ausstellung der Beethoven-Sammlung des Hauses ist ein grandioses Fest im seit 2005 in mehreren Bauabschnitten nunmehr abschließend restaurierten Stammhaus der Staatsbibliothek zu Berlin. Im Humboldt-Saal wird frontal auf ganzer Breite der Schlusschor der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven gefeiert. Besucher*innen sitzen unter Kopfhörern auf mit wie Notenpapier eingeschlagenen Hockern und leise klingt in die Stille des gedämpft beleuchteten Ausstellungsraums: „Diesen Kuss der ganzen Welt!“ Das gedimmte Licht, die ganze Lichtregie, schützt die ausgestellten, hoch lichtempfindlichen Autographen von des Komponisten Hand. – Die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit großem Orchester und großem Chor darf weltweit derzeit nicht aufgeführt werden.

Die Ausstellung anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens im Dezember 2020 wird stärker von dem sanften Ton der Klimaanlage zur konservatorischen Sicherung der einzigartigen, überwiegend mit Bleistift geschriebenen Handschriften untermalt. Bisweilen ein Flüstern, ein Schlurfen, in der Audioecke leise ein Fetzen Musik. Wann Ludwig van Beethoven geboren wurde, ist nicht genau bekannt. Getauft wurde er am 17. Dezember 1770 in Bonn am Rhein. Seit 1800 ertaubte zunehmend einer der größten Komponisten der Musikgeschichte, so dass er in sogenannten „Konversationsheften“ mit seinem Umfeld kommunizierte. Die Menschen aus seinem Umfeld schrieben ihre Anliegen nieder, woraufhin er meistens mündlich antwortete. Die in der Beethoven-Sammlung erhaltenen „Konversationshefte“ wurden wie alle anderen Handschriften nun „vollständig neu katalogisiert und komplett digitalisiert“.[1] Sie stellen vielleicht die größte Nähe zu Beethoven wie seinen Kompositionspraktiken her und sind materiell ausnahmsweise in der Ausstellung zu sehen.

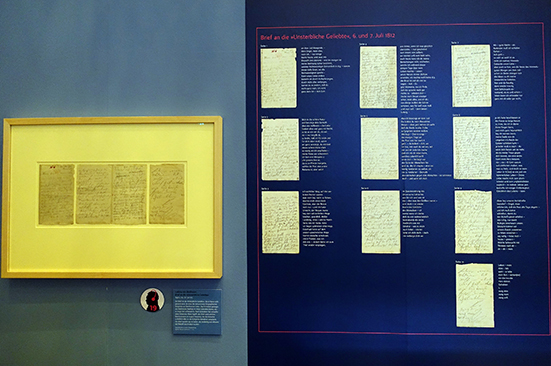

Gleich vorweg: Die einzigartige, von Friederike Heinze, Martina Rebmann und Nancy Tanneberg kuratierte Ausstellung hätte vom 11. März bis 30. April 2020 gezeigt werden sollen. Wir wissen, dass das unmöglich wurde. Seit 25. Juni ist die Ausstellung nun bis 24. Juli 2020 bei üblichen Hygieneregeln zur Covid-19-Pandemie mit einem Zeitfenster von 60 Minuten zu sehen. Das ist fatal. Die 60 Minuten reichten dem Berichterstatter ganz und gar nicht. Die Ausstellung ist zu umfangreich und die Exponate sind zu außergewöhnlich, um sich in die Sammlung und Ludwig van Beethovens Produktion, seinem Schaffensprozess, in 60 Minuten selbst bei digitaler Vorbereitung mit dem Blog der Staatsbibliothek zu Berlin hineinzudenken. Der Begleitband aus dem Michael Imhof Verlag ist aufwendig und kenntnisreich mit wunderbaren Beiträgen ediert, aber kein Ersatz für einen Ausstellungsbesuch. Katalog und digitaler Auftritt ebenso wie die einzelnen digitalisierten, jetzt Open Access zugängliche Sammlung z.B. mit dem sogenannten Brief an die „Unsterbliche Geliebte“ können nur eine Ergänzung zur Ausstellung sein. Es wäre sehr zu wünschen, dass die Ausstellung verlängert wird.

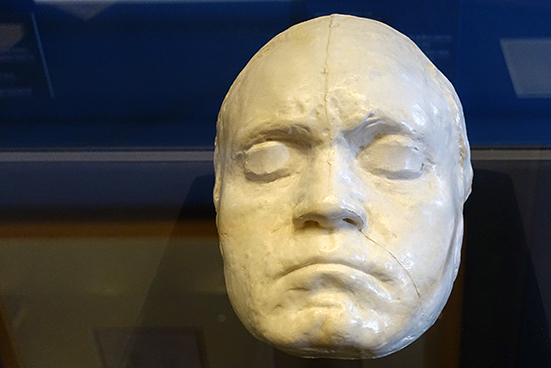

Beethoven-Biographien gibt es viele. Doch die Lebendmaske, die Brille mit erheblichen Dioptrien, der Spazierstock und all die Handschriften sind dann noch einmal etwas ganz Anderes. Walter Benjamin hätte es womöglich Aura genannt. Die Ausstellung birst fast vor Aura. Für sein Antrittskonzert als Chefdirigent bei den Berliner Philharmonikern am 23. August 2019 in der Philharmonie hatte sich Kirill Petrenko das Autograph der 9. Sinfonie in der Musikabteilung der Staatsbibliothek vorlegen lassen, um sich einzustimmen. Wenn die Biographienschreiber überhaupt bis auf die Ebene der Autographen in der Staatsbibliothek zu Berlin nachforschten, dann befinden wir uns mit den Skizzen, Notblättern, ganzen Opernfassungen des Fidelio, der Sinfonien und Konzerte sowie den „Konversationsheften“ am Nullpunkt der Biographie- und Musik-Literatur. Der englische Dirigent, Musikwissenschaftler, Herausgeber und Beethoven-Experte Jonathan Del Mar berichtet in einer „persönliche(n) Sichtweise“ wie er z. B. im „Autograph des Kaiserkonzerts … mehrere … Stellen“ entdeckte, „an denen Beethoven offenbar beiläufig etwas niederschrieb und die einen Einblick in Beethovens damalige Sorgen geben (Östreich löhne Napoleon auf Blatt 74r) oder seine Gedanken hinsichtlich des Musikcharakters zeigen (dämmernd auf Blatt 75r und nachdrückich auf Blatt 87r)“.[2]

In den Autographen schauen wir Beethoven beim Denken über die Schulter, lässt sich nicht nur und nicht erst mit Jonathan Del Mars „Sichtweise“ sagen. Dann ist es noch immer eine Frage, wie die „Stellen“ zu lesen und zu kontextualisieren sind. Doch vielleicht gibt die Eigenart „offenbar beiläufig etwas nieder(zuschreiben)“ einen Wink auf ein bisweilen wildes Denken, das zu Papier gebracht werden wollte. Del Mar entdeckte mit Clemens Brenneis auch in einer Skizze „ein paar Takte, die eigentlich für die Partitur vorgesehen waren“. Könnte eine solche Beobachtung für eine Art Montageverfahren im Beethovenschen Denken und Komponieren sprechen?

„Bei genauerer Untersuchung konnte nun festgestellt werden, dass es sich um den Konzertschluss, also die letzten fünf Takte der Ouvertüre zu Die Geschöpfe des Prometheus handelte, obwohl diese Seite als eine „Skizze für ein Orchesterwerk, vielleicht der erste Satz der Sinfonie Nr. 1?“ katalogisiert worden war! Eine tolle Entdeckung, obwohl wir später herausfanden, dass Richard Kramer dies bereits zuvor herausgefunden hatte.“[3]

Der französische Schriftsteller und Musikkritiker Romain Rolland gehört nach Beethovens Sekretär und ersten Biographen Anton Schindler zu den einflussreichsten. Bereits Schindler thematisiert 1840 in der Einleitung seiner Biographie von Ludwig van Beethoven das Genre auf seine Zuverlässigkeit, wenn er von einem Gespräch mit Beethoven schreibt, dass jener gesagt habe, „dass es ganz gewiss zu vermuthen sey, dass viele geschäftige Federn sich auch nach seinem Dahinscheiden beeilen würden, die Welt mit einer Unzahl von Anekdoten und Histörchen über ihn zu unterhalten, die aller Wahrheit ermangeln“.[4] Dabei gilt nun gerade dieser als Quelle der erhaltenen „Konversationshefte“ und als postumer Finder des „Briefes an die Unsterbliche Geliebte“ in einem Geheimfach von Beethovens Schreibtisch. So ist es denn auch Schindler, der in seiner Biographie zuerst einen Kontext von Komposition, „musikalische(r) Idee“, Gefühlen, Krankheit und Brief herstellt, um einen „Centralpunkt“ des künstlerischen Schaffens festzulegen.

„Nachdem diese unheilvollen Stürme ausgetobt hatten und das Gemüth unsers Beethoven wieder etwas beruhigt war, schrieb er die vierte Sinphonie in B-dur, der Form nach unstreitig die abgerundetste von allen andern, und so folgte auf Sturm und Gewitter plötzlich der heiterste Sonnenschein. So schnell wir solche Uebergänge in der Natur beobachten, eben so schnell war der Uebergang seiner Gemüthsbewegungen, woraus nicht wenige Kontraste erfolgten. Eine musikalische Idee z.B., die sich seiner Phantasie bemächtigte, konnte plötzlich alle Wolken von seiner Stirn verscheuchen, und Alles um ihn herum vergessen machen, nur jenen Centralpunkt nicht, in dem alle seine Gefühle zusammenliefen. Das war die Liebe zu seiner J u l i a, die damals den höchsten Grad erreicht, und sich aller seiner Ideen bemächtigt zu haben schien. Im Sommer von 1806 machte er, wegen des immer mehr zunehmenden Ohrenübels, eine Reise nach einem ungarischen Bade. Von dort schreibt er an seine Geliebte folgende drei interessante Briefe, die ich in seiner Handschrift besitze.“[5]

Romain Rolland, der 1915 den Literaturnobelpreis erhielt, nachdem er 1903 Vie de Beethoven in den Cahiers de la quinzaine veröffentlicht hatte, fand in der Verlobung Threse von Brunswicks mit Ludwig van Beethoven im Mai 1806 eine gänzlich andere Kontextualisierung der „drei interessante(n) Briefe“, die niemals abgeschickt worden waren. Für den Pazifisten Rolland wird der Frieden in Beethovens Leben und Liebesleben zum Ursprung von Kompositionen und Referenz der „Appassionata“, Klaviersonate Nr. 23. Doch der Titel „Die Leidenschaftliche“ wurde erst postum 1838 durch den Hamburger Verleger Cranz als gewiss verkaufsfördernd der Klaviersonate hinzugefügt.

„Dieser Frieden konnte kein dauernder sein, wenn auch der wohltuende Einfluß der Liebe bis ins Jahr 1810 anhielt. Beethoven verdankt ihm ohne Zweifel die Herrschaft über sich selbst, durch die er seinem Genius die herrlichsten Früchte abrang: die klassische Tragödie der C-Moll-Symphonie und den göttlichen Traum eines Sommertages „Die Pastorale“ (1808), 1807 erscheint die „Appassionata“, zu der ihn Shakespeares „Sturm“1) (Gespräch mit Schindler) inspirierte und in der er seine bedeutendste Sonate sah. Sie ist Theresens Bruder gewidmet, ihr selbst, 1809, die träumerisch-phantastische Sonate op. 78.

In einem undatierten²) (Scheint aber in Korompa, bei den Brunswick geschrieben worden zu sein.), an die „unsterbliche Geliebte“ gerichteten Brief, tritt nicht weniger als in der Appassionata die Stärke seiner Leidenschaft zu Tage.“[6]

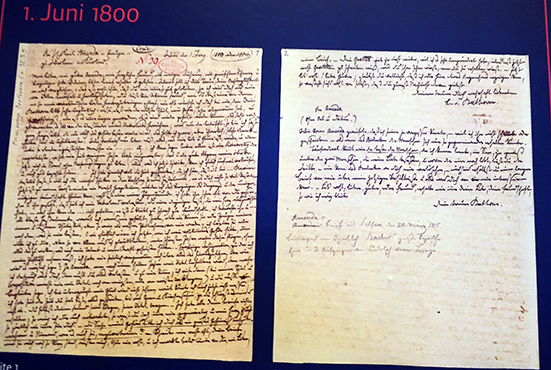

Was als „Ohrenübel“ oder „Leiden“ fortwährend umschrieben wird, erschwerte mit Sicherheit die Kommunikation mit der Umwelt entschieden, worauf die „Konversationshefte“ hinweisen und zugleich hinwegtäuschen mögen. Die zunehmende Taubheit war, wie Ludwig van Beethoven an seinen Kurländischen Freund Carl Amenda am 1. Juni 18000 schreibt, nicht nur ein Verlust für das Hören von Musik, vielmehr war sie von so großer Peinlichkeit, dass er ihn bat, sie „als ein großes Geheimiß aufzubewahren und Niemand, wer es auch sei, anzuvertrauen“.[7] Der Brief an Carl Amenda wird in der Ausstellung neben dem an die „Unsterbliche Geliebte“ gezeigt. Das ist frappierend. Denn lexikalisch ist der Brief an Amenda kaum weniger leidenschaftlich als der an die unauffindbare Adressatin des anderen Briefes. Während die sogenannten drei Briefe an die derart inspirierende Geliebte von Beethovens Hand stammen, handelt es sich bei dem Amenda-Brief um eine „Abschrift“ durch Anton Schindler. Wer schreibt wem? Und wie werden die Leidenschaften verteilt?

„Mein lieber, mein guter Amenda, mein herzlicher Freund, mit inniger Rührung, mit gemischtem Schmerz und Vergnügen habe ich Deinen letzten Brief erhalten und gelesen. – Womit soll ich Deine Treue, Deine Anhänglichkeit an mich vergleichen, o das ist recht schön, daß Du mir immer so gut geblieben, ja ich weiß Dich auch mir vor allen bewährt und herauszuheben, Du bist kein Wiener Freund, nein Du bist einer von denen, wie sie mein vaterländerischer Boden hervorzubringen pflegt, wie oft wünsche ich Dich bei mir, denn Dein Beethoven lebt sehr unglücklich: wisse, daß mir der edelste Theil, mein Gehör, sehr abgenommen hat, und ich verschwieg’s, nun ist es immer ärger geworden, ob es wird wieder können geheilt werden, das steht noch zu erwarten, es soll von den Umständen meines Unterleibs herrühren; was nun den betrifft, so bin ich auch fast ganz hergestellt, ob nun auch das Gehör besser werden wird, das hoffe ich zwar, aber schwerlich, solche Krankheiten sind die unheilbarsten.“[8]

Ludwig van Beethoven ist nicht als herausragender Briefeschreiber in die Literatur-, sondern die Musik-Literaturgeschichte eingegangen. Doch der Brief an die „Unsterbliche Geliebte“ und nicht der an Amenda mit dem Hinweis auf den „Unterleib()“ oder Genitalien und einer möglichen Infektionskrankheit ist in die Biographie-Literatur, als ein „Liebesbrief als Welträtsel“ in eine „Geschichte des Liebesbriefs“[9] und die historische Forschung eingegangen. Wer die wie ein Name großgeschriebene „Unsterbliche Geliebte“ war, wird seit der Auffindung des eher dreiteiligen Briefes diskutiert und erforscht. Schnell hatte sich Anton Schindler mit „J u l i a“ bzw. Julie („Giulietta“) Guicciardi als nicht sehr gut informiert erwiesen. Eine gewisse Shakespeare-Begeisterung könnte bei Julia mit Beethoven als Romeo ausgerechnet für Schindlers „wahre“ Biographie Pate gestanden haben. Auch Romain Rollands Therese von Brunsvik hielt den Nachforschungen nicht Stand. Dieter Hildebrandt kommt auf „mehr als ein Dutzend Damen der besseren Gesellschaft“[10], um zum Schluss zu kommen, dass „Beethoven (die Ängste) … nur auskomponieren konnte“, für die „Franz Kafka 100 Jahre später und mehr als zehn Jahre lang eine neue Sprache“ gefunden habe.[11]

Die Suche nach der Adressatin ist nicht zuletzt eine Ursprungsfrage für die Literatur und Musik. Klaus Martin Kopitz nimmt im Begleitband den Brief zum Anlass für eine Abgleichung von „Fakten und Fiktionen“. Er konzentriert sich auf die vermeintlichen Fakten im Brief, die eine Datierung auf den 6. Juli 1812 ermöglichen, obwohl das Datum nur auf den „6ten Juli Morgends . _“ lautet.[12] Das Jahr in der Handschrift mit einem „. _“ anzugeben und auszulassen, könnte auch gelesen werden. Aber wie? Hatte Beethoven das Jahr vergessen? Warum die Platzhalter Punkt und Unterstrich für das Jahr? Für einen Komponisten sind Punkt und Unterstrich mehr oder weniger geläufige Kompositionszeichen. Sie gehen in die Richtung einer Abschließung und einer Zäsur oder Pause. Es lässt an eine Rhythmisierung denken. Jedenfalls hätte man sich fragen können, was die merkwürdige Interpunktion anzeigen soll, bevor man in der Forschung das Jahr 1812 als eines von vieren zu Beethovens Lebzeiten ermittelte, an dem ein 6. Juli auf einen Montag fiel. Gleichviel, der 6. Juli 1812 passt zu einem Bericht aus der deutschsprachigen Prager Oberpostamts-Zeitung, den Kopitz in der Forschung zum Brief erstmals präsentiert.

„Das hier am 4. ausgebrochene heftige Gewitter scheint sich weit verbreitet zu haben. Von mehreren Orten gehen Nachrichten von sehr starken Regengüssen ein; und hier haben wir seitdem immer trübe regnerische, kühle Witterung.“[13]

Klimawandel hin oder her: das Prager Wetter von 1812 erinnert an Berlin 2020. Die Schilderung des „Unwetter(s)“ bietet für Kopitz Gelegenheit, die Fahrt einer „Postkutsche, die zum Kurort Teplitz, einem Treffpunkt der eleganten Welt, unterwegs ist“, zu dramatisieren.[14] Er bestätigt kenntnisreich, dass die „Unsterbliche Geliebte“ als „Antonie Brentano geb. Edle von Birckenstock (1780-1869) …, ab 1798 Gattin des Frankfurter Kaufmanns Franz Brentano (1765-1844)“ zu identifizieren sei.[15] Doch noch bevor er sich auf die verheiratete Antonie Brentano festlegt, kommt es 1812(!) zu „Gesprächen“, die schon deshalb aufhören lassen, weil das Gehör Beethovens seit 1800 gewiss nicht besser geworden sein wird. Wie werden also die Gespräche am 31. Juli und folgende Tage in schwierigen Liebessachen abgelaufen sein?

„Am 31. Juli wird er dort polizeilich registriert und bezieht ein Zimmer im Gasthaus „Zum Auge Gottes“, auf der Wiese 311, das später zum „Grandhotel Pupp“ umgebaut und erweitert wurde, bekannt aus mehreren Filmen, etwa dem James-Bond-Streifen Casino Royale (2006). Es ist anzunehmen, dass es dort zu Gesprächen kommt. Bekannt ist nur das Ergebnis: Beethoven bleibt den Rest seines Lebens allein.“[16]

Gut geschrieben und gut recherchiert, scheint sich das schwierige Enigma der „Unsterblichen Geliebten“ gelüfte zu sein. Psychologie und Handschrift lassen sich bekanntlich seit Johann Caspar Lavaters Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe (1775-1778) aufeinander beziehen. Und der Genie-Kopf Ludwig van Beethoven wie er gezeichnet, gemalt und als Büste transformiert worden ist, dürfte gewiss den Lavaterschen Schemata entsprechen. Die Büste, wie sie vor der Ausstellung aufgestellt ist, dürfte postum nach Jacob Daniel Burgschiets Beethoven Denkmal von 1849 in Bonn sozusagen im Modus klassizistischer Denkmäler transformiert sein. Gegenüber der Lithografie von A. Hatzfeld von nach 1815 machte das Genie postum bei C. Fischer 1843 eine gewisse Verschönerungskur durch, wie sich in der Ausstellung und im Blog anhand der Porträts recherchieren lässt. Unglückerweise sind die Folgen und Auswirkungen der Gehörlosigkeit, wenn wir das Jahr 1812 gelten lassen wollen, nicht recht in Betracht gezogen worden. Starke Schwerhörigkeit und chronische Erkrankungen wirken sich durchaus auf Liebesdinge aus. Gar komplizierte „Gespräche“ über Sehnsüchte und Verzicht mit dem gewiss nicht entzückten Ehemann Franz von Brentano zu führen, dürfte selbst bei einer gewissen Freizügigkeit kaum möglich gewesen sein. Musik schreiben wird für Beethoven auch zu einem Rückzugsort, während das Musikmachen mit anderen wie Carl Amenda bereits stark eingeschränkt, wenn nicht unmöglich geworden ist. Wie sich also dem „Welträtsel“ des Briefes nähern?

Lesen wird oft als Übertragung praktiziert. Beethoven hat viel geschrieben und viele Notenblätter mit Widmungen versehen. Die Widmungen ihrerseits wurden in biographische Beziehungen umgeschrieben, als müsse zuerst eine innige Beziehung bestanden haben, damit daraufhin das Stück komponiert werden konnte. Die Widmung kann allerdings auch allererst eine Beziehung herstellen, wo vorher keine war. Gern und in der Ausstellung wird der Bonmot zitiert, Beethoven habe lieber 1.000 Noten komponiert als Worte geschrieben. Womöglich misslangen ihm auch so manche Wortbeiträge, wenn er sich nicht gerade in einem Brief wie dem von Anton Schindler abgeschriebenen bemühte. Wer nicht richtig hört in einem Gespräch, wird erwiesenermaßen umgehend für bekloppt gehalten. Fragen Sie nie einer vernuschelten Frage nach. Jeder Sprecher wird sich in seiner tiefsten Ehre gekränkt fühlen und zum Beispiel sprichwörtlich fragen: „Kannst Du schlecht hören?“ Ein Katastrophe, erst recht für einen Jahrhundertkomponisten! Bei aller Leidenschaft winkt schon in der Anrede mit „mein Ich“ eine rhetorische Figur des Misslingens herüber, wenn sich die Adressantin wünscht, angesprochen zu werden. Statt angesprochen zu werden, wird sie buchstäblich vom Ich er- oder besetzt.

„Mein Engel, mein alles, mein Ich. – nur einige Worte heute, und zwar mit Bleistift (mit deinem) – erst bis morgen ist meine Wohnung sicher bestimmt, welcher Nichtswürdiger Zeitverderb in d. g. – warum dieser tiefe Gram, wo die Nothwendigkeit spricht – Kann unsre Liebe anders bestehn als durch Aufopferungen, durch nicht alles verlangen. Kannst du es ändern, daß du nicht ganz mein, ich nicht ganz dein bin – Ach Gott blick in die schöne Natur und beruhige dein Gemüth über das müßende – die Liebe fordert alles und ganz mit Recht, so ist es mir mit dir, dir mit mir – nur vergißt du so leicht, daß ich für mich und für dich leben muß, wären wir ganz vereinigt, du würdest dieses schmerzliche eben so wenig als ich empfinden – meine Reise war schrecklich ich kam erst Morgens 4 Uhr gestern hier an, […] – nun geschwind zum innern vom äußern, wir werden unß wohl bald sehn“[17]

Die Gedankenstriche, Zäsuren, Abbrüche und Einschübe zerreißen und verbinden den Text zugleich. Statt abschließenden Punkten lassen Kommata den Redefluss nicht abbrechen. „(mit deinem)“ ist zwischen den Zeilen eher hinter als vor dem Bleistiftstrich eingefügt. Bezieht sich die nachträgliche Ergänzung dann gar nicht auf den „Bleistift“? In der Handschrift ist das Vor- oder Hinter-dem-Gedankenstrich durch einen geschwungenen Strich bis unter die reguläre Zeile schlecht dem „Bleistift“ zuzuschlagen. Wer schreibt, gerät mit der Adressat*in in ein gewisse Konfusion? Und überhaupt erfolgt die geschlechtliche Zuordnung erst nachträglich im dritten Teil des Briefes. In den ersten beiden Teilen bleibt geschlechtlich völlig offen, an wen der Brief, der trotz Lösung der wiederholt drängenden Postfrage, nicht abgeschickt, nicht aufgegeben wird. Die geschlechtliche Offenheit wird nicht nur mit dem „mein Ich“ angeschrieben – seltsames Ich aus zweien -, vielmehr ist der „Engel“ grammatisch männlich und nicht weiblich. Bisweilen kann er beide Geschlechtsmerkmale tragen. Doch in der wilden Vertauschung und Spiegelung von ich und du spielt das Geschlecht keine Rolle für die Vereinigung – „wir ganz vereinigt“ – keine Rolle. Erst als das Ich „im Bette“ sozusagen in seiner geschlechtlichen Rolle am nächsten Morgen zu sich kommt, taucht das Geschlecht der Geliebten auf:

„Guten Morgen am 7ten Juli –

schon im Bette drängen sich die Ideen zu dir meine Unsterbliche Geliebte; hier und da freudig, dann wieder traurig, vom Schicksale abwartend, ob es unß gehört – leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht, ja ich habe beschlossen in der Ferne so lange herum zu irren, bis ich in deine Arme fliegen kann, und mich ganz hejmathlich bej dir nennen kann, meine Seele von dir umgeben in’s Reich der Geister schicken kann –“[18]

Wenn „Unsterbliche Geliebte“ ein geschlechtlicher Name ist, dann muss der Brief an (k)eine Frau adressiert sein. Es ist rein handschriftlich keine „unsterbliche Geliebte“, die schon in ihrer grammatischen Konstruktion bei Dieter Hildebrandt Aufmerksamkeit erregt hat, weil das „Unsterbliche“ „wohl weniger die Unsterblichkeit der Geliebten als die seiner Liebe bezeichnen soll“.[19] Grammatisch und syntaktisch könnte „Unsterbliche Geliebte“ indessen auf Dante Aligheris literarische Figur der Geliebten als Beatrice aus der Divina Commedia verweisen.[20] Beatrice als literarische Figur ist unsterblich. Beethoven traf den Dante-Verehrer, wenn nicht gar -Experten Johann Wolfgang Goethe beispielsweise 1812 in Karlsbad. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Kompositionen Beethovens zu Texten, Dramen und Gedichten von Goethe. Die „Unsterbliche Geliebte“ nimmt die für den Komponisten notwendige Funktion einer Muse ein. An die Geliebte wird alles adressiert, weil sie sich der Vereinigung entzieht, um zugleich die musikalische oder dichterische Produktion anzustoßen. Dennoch wäre für Ludwig von Beethoven, der den letzten Teil des Briefes mit „L. | ewig dein | ewig mein | ewig unß“ unterschreibt, die Vereinigung unauflösbar. Kriminologische Nachforschungen nach der „Unsterblichen Geliebten“ sind auch deshalb oft fehl gelaufen, weil der Name für eine Metapher gehalten wurde. Doch die Metapher ist leer. Beethoven hat kaum metaphorisch komponiert. Eher schon könnte ihm eines morgens nach fiebrigen Träumen die infernalische Divina Commedia – Göttliche Komödie – in einer ganz eigenen Art zu schreiben, in den Sinn gekommen sein. Richard Zoosmann vermerkt in seiner Übersetzung der Divina Commedia 1928, dass Dante nach einem Dokument am 6. Juli 1295 als Mitglied des Consilium Centrum Virorum erscheint, um einen Streit zu schlichten und sich ein Geschlecht in die „Arte“ – Zünfte oder Künste – einschreiben dürfe.[21] Wir wissen nicht, seit wann dieses Wissen von der Einschreibung in die Künste zirkulierte.

In einer Nische vor dem Ausstellungsraum küsst ein nackter, bärtiger, alter Mann einen nackten, athletischen, jungen Mann. – „Diesen Kuß der ganzen Welt!“ – Überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. – Die Bronzeplastik ist von dem nicht herausragenden Bildhauer Gustav Eberlein und trägt gewissermaßen zufällig den Titel Gottvater beseelt Adam. Sie wurde 1898 angefertigt und dürfte wohl kaum über das schmale Treppenhaus oder durch ein Fenster der Staatsbibliothek Unter den Linden, die zwischen 1903 und 1914 erbaut wurde, einfach in die antikisierende Nische hineingestellt worden sein. Die Beseelung findet nicht ganz unerotisch statt. Wer die beiden Männer waren, die für Eberlein Modell gestanden haben, wissen wir nicht. Die Haltung des jüngeren Mannes, aber auch die des alten im 2. Obergeschoss der Staatsbibliothek, wo das Geistige in verschiedenen Medien wie in der Musikabteilung aufbewahrt wird, erinnert an Reinhold Begas‘ Prometheus in der Akademie der Künste oder Emil Hundriesers Prometheus an der Universität der Künste aus der gleichen Zeit. Um 1900 ringen somit wenigstens 3 Bildhauer darum, einen geistigen, künstlerischen Produktionsprozess darzustellen. Mal weniger, mal mehr wird der Übertragungsvorgang des Geistes oder auch der Inspiration als Kuss, oder von einem Unsichtbaren geküsst werden, materialisiert, der sich dennoch schwer fassen lässt.

Torsten Flüh

„Diesen Kuß der ganzen Welt!“

Die Beethoven-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin

bis 24. Juli 2020

Zeitfenster buchen.

Begleitband

Friederike Heinze, Martina Rethmann, Nancy Tanneberger (Hrsg):

»Diesen Kuß der ganzen Welt!«

Die Beethoven-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin

24 x 30,5 cm, 208 Seiten, 197 Farb-Abbildungen, Hardcover

ISBN: 978-3-7319-0914-9

25 Euro, zzgl. Porto und Verpackung

[1] Barbara Schneider-Kempf: Grußwort der Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. In: Friederike Heinze, Martina Rethmann, Nancy Tanneberger (Hrsg): »Diesen Kuß der ganzen Welt!« Die Beethoven-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin. Berlin: Michael Imhof Verlag, 2020, S. 6.

[2] Jonathan Del Mar: Die Beethoven-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin: Eine persönliche Sichtweise. In: Ebenda S. 36.

[3] Ebenda S. 37.

[4] Anton Schindler: Biographie von Ludwig van Beethoven. Münster: Aschendorff’sche Buchhandlung, 1840, S. 1.

[5] Ebenda S. 63.

[6] Romain Rolland: Ludwig van Beethoven. (Deutsch von L. Langnese-Hug) Zürich: Max Rascher, 1918, S. 40-41.

[7] Siehe Beethoven, Ludwig van: Zwei Briefe Beethovens an Carl Amenda in Abschrift von Anton Schindler , 01.06.1800 (Digitalisat)

[8] Zitiert nach Aushang in der Ausstellung.

[9] Dieter Hildebrandt: Die Kunst, Küsse zu schreiben. Eine Geschichte des Liebesbriefs. München: Carl Hanser, 2014, S. 243.

[10] Ebenda S. 252.

[11] Ebenda S. 256.

[12] Vgl. auch den Abdruck des Briefes in: Klaus Martin Kopitz: Der Brief an die „Unsterbliche Geliebte“. Fakten und Fiktionen. In: Friederike Heinze, Martina Rethmann, Nancy Tanneberger: »Diesen … [wie Anm. 1] S. 165.

[13] Ebenda S. 164.

[14] Ebenda.

[15] Ebenda S. 168.

[16] Ebenda S. 166.

[17] Zitiert nach Dieter Hildebrandt: Die … [wie Anm. 9] S. 246-247.

[18] Ebenda S. 248.

[19] Ebenda.

[20] Vgl. zur Darstellung der Beatrice als den Dichter umarmende Muse in der Divina Commedia von Sandro Boticelli: Torsten Flüh: „Sandro Botireli“, Codex Hamilton und La Comedia. Zur Ausstellung Der Botticelli-Coup im Kupferstichkabinett. In: NIGHT OUT @ BERLIN Oktober 15, 2015 21:50.

[21] Dante: Die göttliche Komödie. Neuübersetzt in deutschen Terzinen von Richard Zoozmann. Leipzig: Hesse & Becker, 1928, S. 47.

10 Kommentare