Buch – AIDS – Trauer

Zäsur der Trauer

Zu ADIEU, einem Bildband des Hamburger Photographen Chris Lambertsen

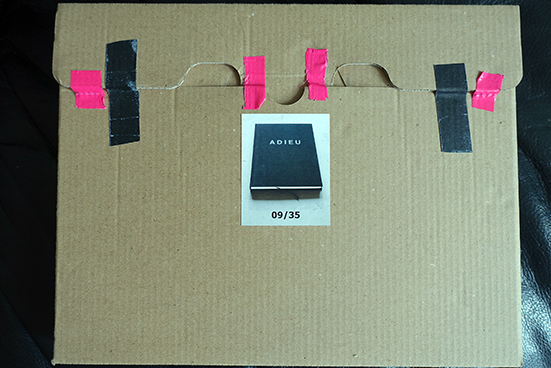

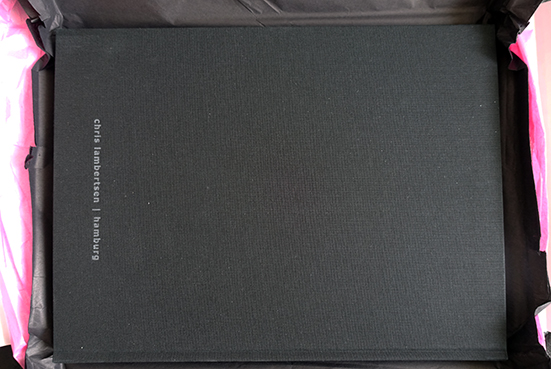

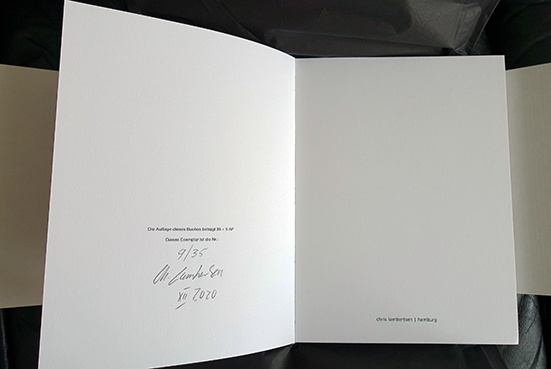

ADIEU ist kein Buch geworden, das sich einfach an eine Reihe von Rezensent*innen schicken ließe, damit es für den Buchmarkt besprochen wird. Vielmehr ist es eine seltene, sehr persönliche Kostbarkeit in einer Auflage von 35 Exemplaren geworden. Wenn Chris Lambertsen sein Buch verschickt, dann wird es als ganz und gar einzigartiges Geschenk verpackt. Schon die Auflage verrät, dass das Buch als Geschenk persönlich genommen werden will. Deshalb kommt es einem Paradox gleich, über ADIEU eine Besprechung zu schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschlandradio Kultur oder Aspekte oder Titel Thesen Temperamente besprochen werden könnte. Und doch geht ADIEU gerade jetzt uns alle an, bevor es zu spät ist.

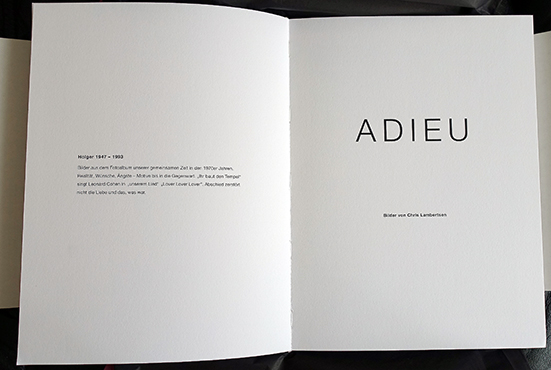

Ende 2020 ist der Bildband ADIEU erschienen. Wir wissen nicht, wann Chris Lambertsen sich entschlossen hat, den Bildband zu komponieren. Ein Zufall? Eine Überschneidung? Hat die Covid-19-Pandemie einen entscheidenden Anstoß gegeben, ihn zu veröffentlichen? Es geht um die Liebe zwischen Chris und Holger, der 1993 auf der Höhe der AIDS-Pandemie an der Immunschwächekrankheit starb. Damals wurde nicht von einer Pandemie gesprochen, die alle betroffen hätte. Zögerlich setzten sich Präventionsmaßnahmen wie Safer Sex bei allen Menschen durch. Wenig respektvoll und mit einer Portion Sarkasmus wurde vom „Sterben wie die Fliegen“ gesprochen. Es starben aber Lover, Freund*innen, Kolleg*innen. Mit der Verspätung von 27 Jahren hat Chris Lambertsen nun ADIEU als Buch der Trauer komponiert und veröffentlicht.

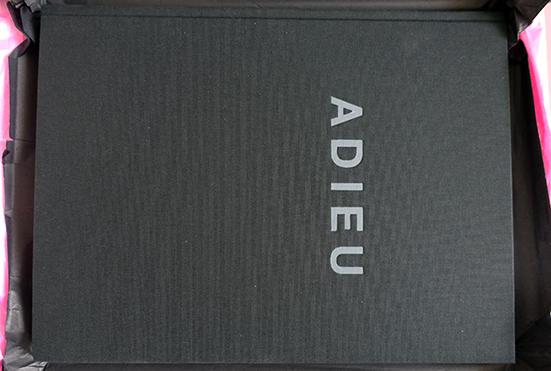

ADIEU ist mehr als ein Buch und beginnt vor diesem beim Öffnen der Postsendung und Verpackung. Erst in einer Lage feinem, rosafarbenem Seidenpapier, dann in einer weiteren Lage Seidenpapier in Schwarz eingeschlagen, eröffnet die Postsendung das Szenarium eines Aufeinandertreffens der Farben Rosa und Schwarz, die mit Geschichte/n aufgeladen sind. Die Farbe der Schwulen und die Farbe der Trauer. Die Mädchenfarbe Rosa wurde vom Regime der Nationalsozialisten benutzt, um Männer mit einem rosa Winkel als unmännliche Verbrecher, als Homosexuelle zu kriminalisieren und zu stigmatisieren. Erst in den 1970er Jahren, verstärkt in den 1980er, machten die männerliebenden Männer unter Hinweis auf Verfolgung und Verbrechen Rosa zu ihrer Farbe.

„Der rosa Winkel, den männerbegehrende Männer in den Konzentrationslagern tragen mussten, wurde ab Mitte der 1970er-Jahre zu einem zentralen Symbol der Schwulenbewegung und zu einem Erkennungszeichen, das auf zahlreichen T-Shirts, Buttons und Anhängern prangte. Zugleich machten schwulen- und lesbenbewegte Gruppen mit öffentlichen Aktionen auf das Schicksal gleichgeschlechtlich begehrender NS-Opfer aufmerksam.“[1]

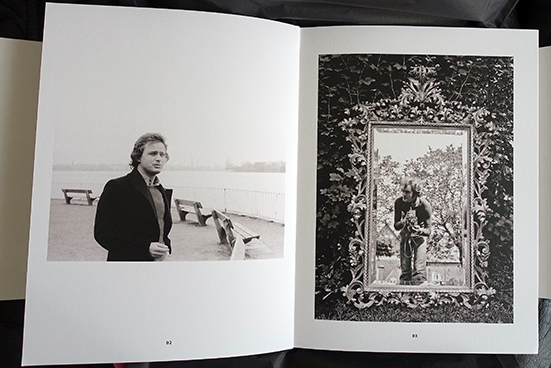

Der Photograph Chris Lambertsen hat immer wieder Menschen in der Hamburger Schwulen- und Lesbenbewegung fotografiert. So veröffentlichte er 2011 den Bildband Schwul-lesbische Sichtbarkeit – 30 Jahre CSD in Hamburg (2011) „(z)um Gedenken an alle, die auf den Fotos abgebildet sind, und nicht mehr unter uns leben“.[2] Auf dem Foto „Stonewall Hamburg 1981“ auf dem Neuen Wall entdecke ich Holger, der aus dem Demonstrationszug breit lächelnd, mit der linken Hand selbstbewusst in die Hüfte gestützt heraussticht. Einige Reihen dahinter ein Protestplakat: „Für Abschaffung des Sexual-Strafrechts./Für Sexuelle Selbstbestimmung“.[3] Anders, mehr auf Holger zugeschnitten, ist das Foto auch in ADIEU enthalten.[4] Chris war schon 1980 bei der ersten Stonewall-Demo auf der Moorweide vor dem Bahnhof Dammtor fotografierend dabei – Holger auf den Fotos noch nicht. Chris arbeitet als freier Photograph in Hamburg für viele Verlage und Agenturen.

Wie viel/e Geschichte/n könnten wir uns beim Anschauen von ADIEU noch erzählen? Viele. Eigene und fremde. Geschichten der Bundesrepublik und Homosexualitätengeschichte. Körpergeschichten, Geschlechtergeschichten, Stadtgeschichten, Lederszenengeschichten, SM-Geschichten, Trauergeschichten und Hörgeschichten wie von dem ihres Liedes. Ein Lied, das sie beim Hören geteilt haben. – Nicht einfach „Teilen/Share“ wie auf Facebook heutzutage, sondern ohne Facebook. – Vielleicht im Uhlenhorster Stübchen, einer Schwulenkneipe im piekfeinen Uhlenhorst, die es längst nicht mehr gibt.[5] Über dem Nachkriegsbehelfsbau die Lichtreklame ASTRA, Siebziger-Jahre-Webgardinen hinter dem Schaufenster, davor zwei Blumenkästen mit Margeriten. Man musste ein paar Stufen hinabsteigen, um schwule Männer beim Astra zu treffen. Sou-terrain. Das war nicht nur unter der Gehsteighöhe, sondern auch ein Abstieg in opake Gefühlsbereiche, Halbdunkel wenigstens.

Die Photographie ist unauflösbar mit dem Tod und dem Erzählen verknüpft. Sie mortifiziert mit einem Klick – und lädt zum Erzählen ein, fordert es heraus. Das hat Roland Barthes in seinem – letzten – Buch La chambre claire – Notes sur la Photographie untersucht und durchgespielt.[6] Von Jacques Derrida gibt es daraufhin einen Text – mehr Notizen von Hand – auf den Tod von Roland Barthes: Les morts de Roland Barthes.[7] Der Tod im Plural. In den Notizen kommt Derrida auch auf den Begriff der Trauerarbeit zu sprechen. Was heißt es, zu trauern über einen geliebten Menschen? Und wie sehr wird man ihn dabei verfehlen?

„Wieviele Stimmen überschneiden sich dabei, überwachen sich, kommen aufeinander zurück, greifen sich gegenseitig an, erdrücken sich bei ihrer Äußerung oder gehen in der Nähe der anderen in Schweigen über? Soll man abschließende Bewertungen aussprechen? Sich versichern, daß der Tod nicht stattgefunden hat oder daß er nicht mehr rückgängig zu machen ist und daß man sich somit die Rückkehr des Toten gesichert hat? Oder soll man ihn zu seinem Verbündeten machen (»Der Tote mit mir«), ihn in sich aufnehmen, geheime Absprachen enthüllen, ihn vollenden, indem man ihn exaltiert, ihn in jedem Fall auf das reduzieren, was eine literarische oder rhetorische Leistung davon bewahren kann, wenn sie sich nach Strategemen bewertet, deren Analyse unendlich wäre, wie alle Tricks der individuellen oder kollektiven »Trauerarbeit«?“[8]

La chambre claire/Die helle Kammer war von Roland Barthes selbst als ein Buch der Trauer über den Tod seiner Mutter komponiert worden.[9] Barthes „betrachtete“ ein Photo von seiner Mutter, wie er sie nie gesehen hatte, „betrachtete das kleine Mädchen und fand endlich (s)eine Mutter wieder“.[10] Einen Moment des Unmöglichen formulierte Barthes auf diese Weise. Für einen Photographen wie Chris Lambertsen mag es mit den Bildern in ADIEU anders und doch ähnlich gewesen sein. So gibt es „Papenhuder Straße – Meine letzte Aufnahme von Holger“. Die Formulierung trifft: Meine – letzte – Aufnahme – von – Holger. Wieviel Intimität!? Es wird nicht einfach gewesen sein, das Foto zu benennen. Rosen und Nelken sind auf die Bettdecke und Kissen gelegt. Chris vermeidet das Wort Tod. Er schreibt nicht: Der tote Holger. Denn das wäre, wie es Derrida anreißt, auch wieder falsch, verfehlend. Aber „Adieu“ geht. Einerseits ist es eben ein Gruß des Abschieds und Verlustes. Andererseits wird jener Moment an einen Gott adressiert, indem es kein „Grüß Gott“ geworden ist. Wie richtig trauern? Wie überhaupt trauern, wenn eine Pandemie wie Covid-19 kaum noch den Abschied erlaubt? Über 100.000 Franzosen sind am Virus gestorben, 85.909 Deutsche wurden trotz künstlicher Beatmung auf Intensivstationen dahingerafft. Wir zählen mittlerweile 3.304.181 Todesfälle weltweit.[11]

Die Trauer über den Verlust eines einzelnen Menschen verschwindet hinter der großen Zahl von Dreimillionendreihundertviertausendeinhunderteinundachtzig Toten.[12] Im März oder April 2020 hätten wir uns diese Zahl nicht vorstellen können. Die Zahl lässt sich als jeder einzelne Tod nicht denken, sofern sich der Tod denken ließe. In Echtzeit hat das Center for Systems Science and Engineering (CSSE) an der Johns Hopkins University (JHU) zwischenzeitlich 159.152.047 Global Cases gezählt. Die USA haben allein 582.418 Tote zu beklagen, gefolgt von Brasilien mit 423.229 Toten nach dem Update vom 11. Mai 2021, 8:20 nachm.[13] Das Wissen um die großen Zahlen hat am Verhalten der Menschen wenig geändert. Im Unterschied zum Frühjahr 2020 konnten schon im Winter 2020/21 alle Menschen wissen, dass die AHA-Regeln gegen die Infektion schützen. Wer Maske trägt, kann an sich selbst seit einem Jahr beobachten, dass er keinen Schnupfen oder einen Grippevirus, geschweige denn Sars-Cov-2 bekommen hat. Masken, wie sie in Japan im öffentlichen Leben schon zuvor üblich waren und wie sie auch in Bus oder U-Bahn in Taipei selbstverständlich benutzt werden, sobald sich ein Kribbeln in der Nase bemerkbar macht, haben sich als Infektionsschutz bewährt. Trotzdem gab es insbesondere in Europa und Deutschland eine heftige zweite und sogar dritte Welle. Es gibt offenbar eine Kluft zwischen dem Zahlen-Wissen und dem Handeln wenigstens eines großen Teils der Bevölkerung.

Das in Echtzeit global generierte Zahlen-Wissen, das ein Novum dieser Pandemie ist, kollidiert mit einer Vielzahl von menschlichen Verhaltensweisen, die es ausblenden, um es einmal so zu formulieren. Gleichzeitig wurde mit den AHA-Regeln ein verhaltensbasiertes Hygiene-Wissen entwickelt und kommuniziert, das die „dritte Welle“ verhindern sollte, doch nicht verhindert hat. Insofern lässt sich ein Paradox von enormer Wissensproduktion und individueller Anwendung des Wissens beschreiben. In Zahl, Wort und Bild wurde mehr Wissen über eine Pandemie und das Infektionsgeschehen generiert als jemals zuvor. Doch die Anwendung des Wissens zeigt in der Praxis große Schwierigkeiten. Hat das etwas mit einer „Unfähigkeit zu trauern“ zu tun? – Natürlich ging es Alexander und Margarete Mitscherlich um eine andere Fragestellung, wenn Tobias Freimüller anmerkt, dass „der Begriff der „Unfähigkeit” an(zeigte), dass dem Text die Annahme einer gewissen psychologischen Zwangsläufigkeit zugrunde lag, mit der die Deutschen nach 1933 dem Führer verfallen seien und sich nach 1945 reflexhaft von ihm abgewandt hätten“.[14] Dennoch werden die ebenso kulturelle, gesellschaftliche wie individuelle Praxis des Trauerns und die Unfähigkeit dazu debattiert.

Wie trauern die Menschen in Deutschland? Im theologischen Forschungsband Deutschland trauert – Trauerfeiern nach Großkatastrophen als gesellschaftliche Herausforderung kommt Benedikt Kranemann 2019 zu dem Ergebnis, dass die „Trauerfeiern (…) nicht isoliert da(stehen), sondern (…) Teil eines vermutlich lebenslangen Weges“ sind.[15] Sie seien „aber der Akt, in dem Gemeinschaft angesichts der Katastrophe dicht erfahrbar“ werde.[16] Insofern führen staatliche Trauerfeiern zu einer Vergemeinschaftung des Trauerns. Die „Zentrale Gedenkveranstaltung in Berlin“ am 18. April 2021 in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche hat zusammen mit dem Gedenken im Konzerthaus am Gendarmenplatz ein Erinnern an und Trauern um die Toten der Covid-19-Pandemie in Deutschland organisiert[17], das von vielen Seiten z.B. hinsichtlich der Trauerbegleitung als vorbildlich im Umgang mit Trauer gelobt wurde. Doch bei Evelyn Finger klang zuvor die Unfähigkeit auf merkwürdige Weise als „unfähig“ nach:

„Am Sonntag feiern sie nun einen Gottesdienst in Berlins Gedächtniskirche, der an die staatliche Feier angehängt wurde. Die Aufgabe ist: ein Ritual für alle zu finden. Trösten, ohne darüber hinwegzutrösten, dass wir Menschen nun mal verletzlich sind, dass zu einer Pandemie auch der Tod gehört und dass es Schlimmeres gibt als das Sterben selbst – nämlich einsam zu sterben, ungetröstet. Wer sich vor diesem Eingeständnis fürchtet, der bleibt unfähig zu trauern.“[18]

Ist Politik zuständig für das Trauern? Und ist trauern dann politisch? Gedenk- und Trauertage werden in vielen Staaten offiziell praktiziert. So haben Zahra Newby und Ruth E. Toulson 2019 den interdisziplinären Band The Materiality of Mourning mit politikwissenschaftlichen Beitrag zusammengestellt: „Tangible remains play an important role in our relationsships with the the dead; they are pivotal to how we remember, mourn and grieve.“[19] Von Evelyn Finger werden Staat und Politik für das Tauern verantwortlich gemacht. Sie sollen das Trauern ermöglichen, wenn es das Ausmaß von mittlerweile über 85.000 Toten in Deutschland annimmt. Und es wird ein unterschwelliger Vorwurf formuliert, dass die „staatliche Feier“ spät, wenn nicht zu spät kommt. Doch Finger spitzt ihren Kommentar vor allem auf „einsam zu sterben, ungetröstet“ zu. Gibt es immer einen Trost im Sterben? Und in welchem Verhältnis stehen der Trost und die Trauer? Trost, wird man vor allem sagen müssen, ist eine religiöse und insbesondere im Christentum durch das Auferstehungsversprechen geübte Form der Trauer. Ist Trauer ohne Trost möglich? Die Sterbebegleitung, wie sie bei Finger anklingt, hat sich als Praxis in Deutschland erst in den letzten 30 bis 40 Jahren nicht zuletzt seit der AIDS-Pandemie herausbildet, weil die an AIDS-Erkrankten stigmatisiert, abgesondert, einsam ohne Familie und Freund*innen auf Intensivstationen starben. Für Holger wurde das in der Papenhuder Straße 1993 anscheinend schon anders organisiert.

Wir haben zur AIDS-Pandemie keine staatliche Trauerfeier erlebt! Verlief sie zu schleichend? Wurde sie stärker individualisiert? Sie wurde oft genug verschwiegen, indem von „Leukämie“ etc. gesprochen und geschrieben wurde. Die engsten Freund*innen wurden oft von der Familie aus Scham nicht vom Tod benachrichtigt und zu keiner Trauerfeier eingeladen. Es herrschte eine große Sprachlosigkeit, wenn der sterbende Freund in der Wohnung der Schwester besucht wurde. So oder so ähnlich steht es noch heute in manch einem Wikipedia-Lebenslauf. Die AIDS-Pandemie hat zumindest in Deutschland und insbesondere Hamburg mit Hamburg Leuchtfeuer seit 1994 der Hospizbewegung einen nachhaltigen Anstoß gegeben. Hamburg Leuchtfeuer ist „aus dem AIDShilfe-Kontext entstanden“[20], wie es bei Wikipedia, aber nicht auf der Leitbild-Seite der „gemeinnützigen GmbH“ steht: „Auf verschiedenen Ebenen trägt Hamburg Leuchtfeuer dazu bei, den Umgang mit Leben, Krankheit, Sterben, Tod und Trauer menschenwürdiger zu gestalten und dafür ein verändertes Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen.“[21]

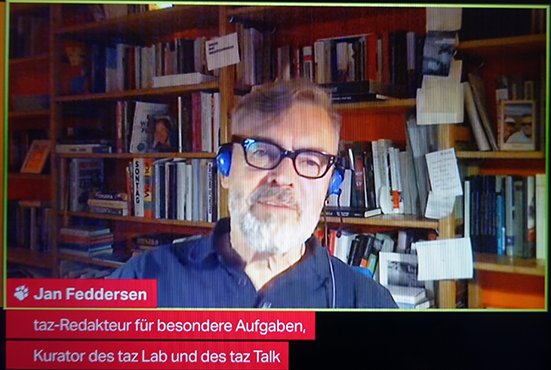

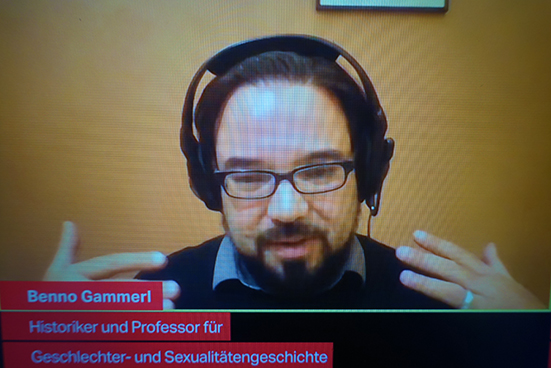

Trauer als Gefühl hat in der Aidshilfe nicht nur mit Hamburg Leuchtfeuer Geschichte gemacht. Vielmehr wurde die Konfrontation mit dem plötzlichen Tod durch längere Krankheit und die Trauer über den „zu frühen“ Verlust für einzelne andersliebende Menschen so groß, dass sie dies nur noch mit der tragisch-komischen Rhetorik des Sarkasmus aushalten konnten. So erzählt Herr Franke in anders lieben davon, wie er gesagt habe, dass er „aus dem Schwarz gar nicht mehr raus“ komme.[22] „Der Umgang mit Aids war von einer widersprüchlichen Gleichzeitigkeit von Stigmatisierung, Emanzipation und Normalisierung geprägt“[23], schreibt Benno Gammerl. Trauer spielte plötzlich eine wichtige Rolle in der Selbst- wie Fremdwahrnehmung.

„Gleichzeitig wurde auch der breiten Öffentlichkeit immer klarer, dass Lesben und Schwule sich ebenso wie andersgeschlechtlich begehrende Menschen um ihre erkrankten Freund*innen und Partner*innen kümmerten und um ihre Verstorbenen trauerten. Gerade die Trauer war ein Gefühl, das zuvor kaum mit dem Alltag von Schwulen und Lesben assoziiert worden war. Aids zwang sie jedoch, eine eigene, schwul-lesbische Trauerkultur zu erfinden.“[24]

Aus der Selbsthilfe im Umgang mit einer verpassten, verwehrten Trauer über an AIDS verstorbene Freunde und Lover – durchaus auch mit der Kamera, dem analogen Fotoapparat – hat sich eine Bewegung generiert. So gibt es die hospiz-initiative kiel e.v. oder den hospiz verlag in Ludwigsburg. Sophie Warning hat 2011 das „Begleithandbuch“ Krankheit – Sterben – Trauer verfasst und im hospiz verlag veröffentlicht. Trauern soll handbuchartig vermittelt in neue Formen gebracht werden. Wie richtig trauern? Warning diagnostiziert zunächst einen Verlust traditioneller Formen des Sterbens und Trauerns in der Stadt und auf dem Land. Ist Trauer ein Problem der Region und der Moderne?

„Traditionell gab es Formen in der Gesellschaft, um Sterbende und Trauernde aufzufangen und zu unterstützen. Es gab klare Regelungen und gibt sie im ländlichen Bereich zum Teil heute noch. Jedoch verschwinden diese traditionellen Formen mehr und mehr aus unserem Alltagsleben. Wie mit vielen Traditionen gilt es auch hier zu prüfen, ob die Form einer modernen Gesellschaft noch zeitgemäß ist oder ob neue Formen gefunden werden müssen.“[25]

Die Hospizbewegung wird von Warning als eine Antwort auf die vor allem städtische „Massengesellschaft“ in den „70er und 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts“ durch „eine() einzelne() Frau, Cicely Saunders,“ beschrieben.[26] 1967 gründete Saunders das St. Christopher’s Hospice in Sydenham, London, als erstes für diesen Zweck errichtetes Gebäude zur Pflege und Begleitung von Sterbenden sowie zur Schmerzforschung und Ausbildung von Fachpersonal.[27] Der Name des Hospizes knüpft mit dem Heiligen Christophorus an das Tragen nicht nur des Christkindes, vielmehr noch einer unverschuldeten Last oder eines Leidens an. Ihr Engagement und ihre Professionalisierung als Krankenschwester und Palliativmedizinerin wird auf der englischen Wikipedia-Seite insbesondere als Krebsgeschichte in Kombination mit einem römisch-katholischen Glaubenshintergrund und Sozialarbeit erzählt. Saunders wurde mehrfach geadelt und erhielt 1989 den Titel einer Dame als „Member of the of Merit“. Auch auf der deutschen Seite stehen die Krebspatienten im Mittelpunkt der Hospizbewegung. 2018 erschien eine Biographie zu Cicely Saunders, was einen Wink auf deren Nachträglichkeit geben könnte. Erst in einer Phase der Konsolidierung besinnt sich die Hospizbewegung auf die „eigene“ Geschichte an der Schnittstelle von Sozialarbeit, Krebsdiagnose und Schmerzforschung. – Die AIDS-Pandemie kommt in dieser Geschichte nicht vor.

Über die Form der Trauer gerät im „Begleithandbuch“ diese als Gefühl regelrecht aus dem Blickfeld. Zwar wird erwähnt, dass „die Todesnachricht (…) vielerlei Gefühle auslösen“ könne [28] und dass „(d)ie Gefühle (…) keinen Rahmen mehr“ fänden[29], aber die Trauer wird zu einem Dienst: „Die Trauernden erweisen ihren Angehörigen einen „letzten Dienst“.“[30] Auf bedenkenswerte Weise soll die Trauer als Gefühl eingehegt werden: „Rituale geben den Gefühlen und Handlungen eine Form.“[31] Durch Sterbe- und Trauerbegleitung wird insofern Trauer weniger zu einer Zäsur und einem heftigen Moment der Erschütterung als vielmehr zu einer Frage der Form im Sinne von Handlungsrahmen. Gibt es eine Angst vor der Trauer, dass sie überwältigen könnte? Das Gefühl der Trauer spielt sich in einem Grenzbereich von außen und innen ab. Der Tod des – sagen wir – Nächsten/Liebsten erschüttert unser Leben zutiefst, weil er dieses trifft. Die Trauer lässt sich schwer fassen. Und nichts bewahrt uns davor, dass sie plötzlich wiederkehrt. Jacques Derridas Fragen treffen diesen Bereich. Weil die Trauer unsere Fähigkeiten angreift und auf die Probe stellt, wird die Unfähigkeit zu trauern nicht nur zu einem Versäumnis. Trotzdem sollten wir sie als Gesellschaft nicht versäumen.

Torsten Flüh

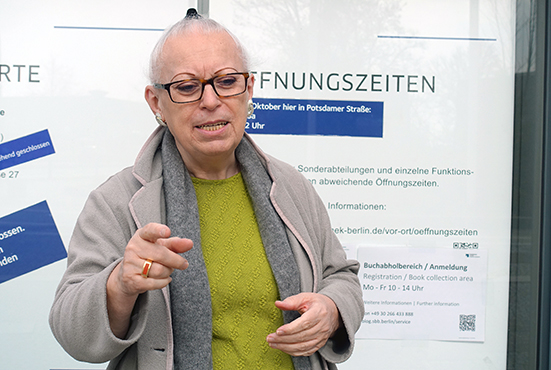

Chris Lambertsen

ADIEU

Dezember 2020

Leinen, Fadenbindung, 80 Seiten

mit Originalabzug „Hohe Tanne“

Erwerb auf Anfrage beim Photographen.

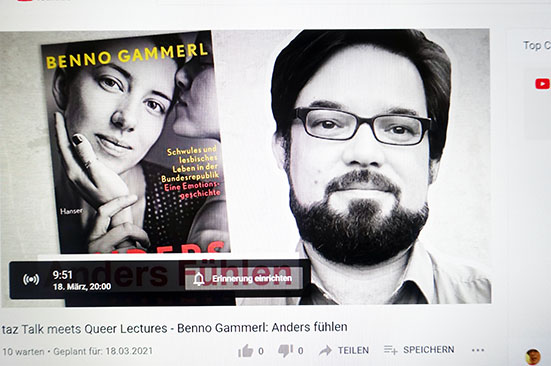

[1] Benno Gammerl: anders fühlen. Schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik. Eine Emotionsgeschichte. München: Hanser, 2021, S. 264.

[2] Chris Lambertsen: Schwul-lesbische Sichtbarkeit – 30 Jahre CSD in Hamburg. Hamburg: Männerschwarm Verlag, 2011, S. ohne Seitenzahl (4).

[3] Ebenda S. 19.

[4] Chris Lambertsen: ADIEU. Hamburg: Chris Lambertsen, 2020, S. 56.

[5] Siehe ebenda S. 21.

[6] Roland Barthes: La chambre Claire. Note sur la photographie. Paris: Gallimard Seuil, 1980.

[7] Jacques Derrida: Die Tode von Roland Barthes. Herausgeben von Hubertus von Amelunxen. Berlin-Kreuzberg: Nishen, 1987.

[8] Ebenda S. 29-30.

[9] Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, S. 77-78.

[10] Ebenda S. 78.

[11] Zahlen vom 10. Mai 2021. Johns-Hopkins-Universität, Our World in Data.

[12] Zur großen Zahl siehe: Torsten Flüh: Der Geist der Zahl. Über Zahlen in Zeiten der Pandemie und im Roman Die Pest von Albert Camus. In: NIGHT OUT @ BERLIN 29. April 2020.

[13] COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) Siehe hier.

[14] Tobias Freimüller: Der versäumte Abschied von der Volksgemeinschaft. Psychoanalyse und „Vergangenheitsbewältigung“. In: docupedia-Zeitgeschichte 30.5.2011.

[15] Benedikt Kranemann: Deutschland trauert. Gedenkgottesdienste in pluraler Gesellschaft. In: Brigitte Benz, Benedikt Kranemann: Deutschland trauert – Trauerfeiern nach Großkatastrophen als gesellschaftliche Herausforderung. Erfurt: echter, 2019, S. 23.

[16] Ebenda.

[17] Die Bundesregierung: Gemeinsames Gedenken an die Verstorbenen in der Corona-Pandemie. 18. April 2021.

[18] Evelyn Finger: Inzidenz Trauer. Lange hat die Politik in der Pandemie so getan, als ginge es nur um Zahlen. Nun endlich soll der Toten gedacht werden. In: Die Zeit Nr. 16/2021, 15. April 2021.

[19] Zahra Newby, Ruth E. Toulson (ed.): The Materiality of Mourning. Cross-Disciplinary Perspectives. Abingdon/New York: Routledge, 2019, S. (ohne Seitenzahl).

[20] https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg_Leuchtfeuer

[21] Benno Gammerl: anders … [wie Anm. 1] S. 273.

[22] Hamburg Leuchtfeuer: Das Leitbild unserer Arbeit. https://www.hamburg-leuchtfeuer.de/home/mission/

[23] Ebenda S. 276.

[24] Ebenda S. 281.

[25] Sophie Warning: Krankheit – Sterben – Trauer. Ein Begleithandbuch. Ludwigsburg: der hospiz verlag, 2011, S. 11.

[26] Ebenda S. 12.

[27] Siehe Wikipedia Englisch: Cicely Saunders.

[28] Sophie Warning: Krankheit … [wie Anm. 24] S. 92.

[29] Ebenda S. 93.

[30] Ebenda S. 117.

[31] Ebenda.