Droge – Natur – Theater

Zauberhaftes Naturtheater mit Shakespeares Sommernachtstraum

Zu Shakespeares Sommernachtstraum im Freilufttheater in der Jungfernheide

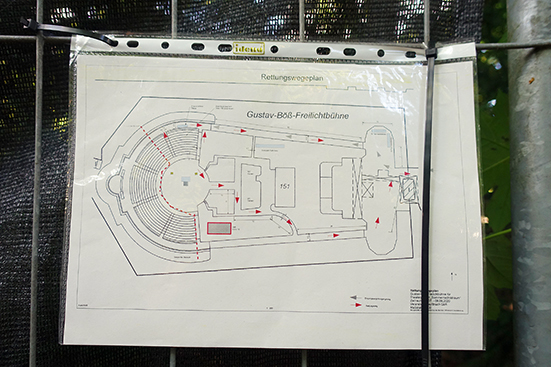

Es ist, als habe sich die Natur das Freilufttheater für einst 2.000 Zuschauer zurückgeholt. Plötzlich springt die Navigation von Google Maps um: „Sie haben ihr Ziel links erreicht.“ Das Ziel soll die Gustav-Böhs-Bühne im Volkspark Jungfernheide sein. Links wachsen Büsche und Bäume in den Himmel. Ein Freilufttheater ist nicht zu sehen. Deshalb gehe ich zurück zum Kulturbiergarten Jungfernheide, um dort zu schauen, ob ich einen Zugang finde. Immerhin erkenne ich nun hinter dem Biergarten eine Überdachung für einen Einlass. Die Abzäunungen sind mit schwarzer Folie verhängt, davor sind ein Rettungswegeplan, mehrere Esel mit Masken, „Achtung: Mücken! Bitte benutzen Sie bei Bedarf unser Mückenschutzmittel am Einlass“, das Plakat „SHAKESPEARE: SOMMERNACHTSTRAUM“ geklebt. Auf einem Aufsteller steht: „Beim Anstehen … 1,5m Bitte Abstand halten!“ Naturtheater. Mücken und Sars-Cov-2 sind Natur, die durch Kulturpraktiken ebenso verbreitet wie eingedämmt wird.

Shakespeare thematisiert im Sommernachtstraum wiederholt die Natur mit dem Theater. – „Transparent Helena! Nature shows art, / That through thy bosom makes me see thy heart.“ (Transparente Helena! Natur zeigt Kunst, / Sie lässt mich durch deinen Busen dein Herz sehen.) Es ist eine bedenkenswerte Natur, die Helenas Körper transparent macht. – Peter Atanassow und das Gefängnistheater aufBruch zeigen im Freilufttheater den Sommernachtstraum, indem sie den Traum durch Drogen, insbesondere Kokain, gefördert inszenieren. Die geschlechtlichen Zauberkunststücke in der Mittsommernacht werden durch des gewitzten Puck als Dealer (Para Kiala) im Auftrag von Oberon (Frank Zimmermann) herbeigeführt. Im Wechselbad der Begehrlichkeiten wird nicht nur der Waldgeisterkönig Oberon zum Drogenboss, vielmehr entsteht eine permanente Überlappung von Natur und Kultur. Denn Oberon als Naturgott hat nicht zuletzt kapitalistische Machtgelüste.

Das verwilderte Freilufttheater spielt im Sommernachtstraum die Hauptrolle. Es ist nicht einfach ein Bühnenbild (Holger Syrbe), vielmehr eine Parabel auf das Verhältnis von Theater und Natur. In ihm durchdringen Natur und Theater einander. Es wurde als idyllisches „Garten-Theater Jungfernheide 1923-25 vom Charlottenburger Stadtgartendirektor Erwin Barth geplant und 1926 eröffnet. „Bis zu 2000 Zuschauer fasste dieses Naturtheater im Volkspark Jungfernheide einst““, heißt es im Programmheft zum Stück.[1] Anders gesagt: ein „Garten-Theater“ ist schon eine besondere Art des Naturtheaters, denn die Natur ist dafür gärtnerisch zurechtgestutzt. Doch jetzt wuchert die Natur aus dem Bühnenboden und ringsum. Die einstige Rahmung durch Birkenpflanzungen ist durch eine Mischbewaldung quasi aufgehoben. Hainbuchen- und Taxushecken sind wild ausgeschossen. Das „Garten-Theater“ gehörte zum Gesamtkonzept der Ringsiedlung Siemensstadt, die zwischen 1929 und 1931 von Hans Scharoun geplant und bis 1934 von ihm Walter Gropius, Otto Bartning, Fred Forbat, Hugo Häring, Paul R. Henning erbaut wurde.[2]

Die Ringsiedlung Siemensstadt ist seit 2008 Weltkulturerbe. Christian Fessel von der UNESCO Infostation Siemensstadt setzt sich für eine „Wiederbelebung“ des „Garten-Theater“, wie es auf einer zeitgenössischen Bildpostkarte steht, ein. Wohl nicht zuletzt dank der Covid-19-Pandemie wurden im April 2020 Gelder für eine denkmalgerechte Sanierung bewilligt. Weltkulturerbe und wildwüchsige Natur treffen im „Garten-Theater“ aufeinander. Der Berichterstatter möchte fast sagen, dass das „Garten-Theater“ nie faszinierender, zauberhafter war als im Wildwuchs. Doch das hat natürlich auch Nachteile – wie die Mücken. Ein Norweger Pullover kann allerdings nicht nur in diesen Sommernächten wärmen, sondern auch Mücken abhalten. Sie verfangen sich in der aufgerauten Wolle. Das Dilemma von Natur (Mücken, Wildwuchs) und Kultur (denkmalgerechte Sanierung) zeigt sich auch am Brandschutz. Der nagelneue Feuerwehrwagen muss höchst aufwendig rangieren, um seine schützende Funktion zwischen den wildwuchernden Bäumen einnehmen zu können. Der Sommernachtstraum ist zu einer Art Voraufführung für eine Wiedereröffnung 2022/23 geworden.

Viele Drogen sind Naturprodukte so wie das Kokain aus dem südamerikanischen Cocastrauch oder Erythroxylum coca. Anders gesagt, das Naturprodukt Kokain zeigt gewiss Kunst, insofern es im stimulierenden Rausch den Körper der Helena durchsichtig und das Herz unter dem Busen sichtbar werden lassen könnte. Kokain wird häufig für riskante, sexuelle Praktiken verwendet. So erklärt die Deutsche Aidshilfe zu HIV und Drogen: „Euphorie, Gefühl der Stärke, Abbau von Hemmungen, Redseligkeit, Abnahme der Kritik- und Urteilsfähigkeit, erhöhte Risikobereitschaft, sexuell stimulierend, in höherer Dosis Erektionsstörungen, Unterdrückung des Hunger- und Durstgefühls sowie des Schlafbedürfnisses, Verminderung des Schmerzempfindens“.[3] Kokain spielt in der Inszenierung und Textcollage von Peter Atanassows Sommernachtstraum eine gewissermaßen rahmende und strukturierende Rolle. Im Vorspiel spricht das Ensemble chorisch eine Passage aus Bernard-Marie Koltès‘ In der Einsamkeit der Baumwollfelder von 1987.

Einen Text von Bernard-Marie Koltès als Vorspiel dem Sommernachtstraum voranzustellen, gibt auch einen Wink nicht nur auf Kokain als Droge und Traumspender oder der Begegnung von Dealer und Kunde, vielmehr noch auf Queerness und Geschlechtlichkeit. Während der französische Theaterautor und Regisseur Koltès heute in Deutschland kaum noch gespielt wird, galt er bis zu seinem Tod an der Immunschwächekrankheit AIDS am 15. April 1989 als junges Dichtergenie auf dem Niveau von Samuel Beckett, Jean Cocteau und Jean Genet. Mit Patrice Chereau arbeitete er am Theater zusammen und war mit ihm privat befreundet. Koltès starb mit 41 Jahren. David Bradby schrieb 1997 in New Theater Quarterly über Koltès schamhaften Umgang mit seiner sexuellen Orientierung und der als „Geschlechtskrankheit“ eingestuften HIV-Infektion:

„In fact he tended to avoid conflict whenever possible; though homosexual, he never ΄came out΄, or aligned himself with gay liberation movements, and the fact that he was suffering from AIDS was a closely guarded secret for most of the 1980s.“[4]

Der Dealer wird bei Koltès zu einer gewissermaßen queeren Figur nicht nur des Kapitalismus, in der ebenso der schwule Stricher durchschimmert, wie er heute überlagert wird vom Echo eines Präsidenten, der auf narzisstische Weise mit „Deals“ regiert. Nicole Sandt hat einmal formuliert, dass die Sprache in Koltès‘ Stück „etwas zutiefst Erlittenes und zugleich Genießerisches in sich“ berge. Sie trage „den stillen und bitteren Humor eines Sprachlosen, eines Ausgegrenzten (der dazu verführt, Grenzen in jedem Sinne zu überschreiten) ebenso in sich wie die Sprachfülle von zutiefst Einsamen, die sich nun endlich aussprechen“.[5] Der Deal spielt sich nicht zuletzt an der Grenze von Mensch (homme) und Tier (animal) ab, wie es der Dealer eröffnend und bei Atanassow als Prolog mehrfach anspricht:

„Wenn Sie zu dieser Stunde und an diesem Ort draußen unterwegs sind, dann darum, weil Sie etwas wünschen (désirez), was Sie nicht haben, und dieses Etwas kann ich ihnen beschaffen; denn wenn ich seit längerer Zeit und für längere Zeit als Sie an diesem Ort bin, und wenn selbst diese Stunde, die Stunde des wilden Umgangs der Menschen und Tiere untereinander, mich nicht von ihm vertreibt, dann darum, weil ich dasjenige habe, womit sich der Wunsch (satisfaire le désir), der an mir vorübergeht, befriedigen lässt, und es ist wie eine Last, die ich loswerden muss an jedes Wesen, Mensch oder Tier, das an mir vorübergeht.“[6]

Wunsch und Begehren bleiben im Französischen mit désirer und le désir deutlich in der Schwebe. In Koltès‘ Französisch ist le désir weit stärker sexuell aufgeladen als der Wunsch im Deutschen. Denn le désir kann spätestens seit dem 18. Jahrhundert und Voltaire im Französischen mit der Bedeutungsvielfalt von Begehren, Verlangen, Begierde gebraucht werden. Daher lässt sich le désir sowohl auf Menschen wie Tiere anwenden. Die poetische Ambiguität und Überlappung der Worte und des Sprechens bei Bernard-Marie Koltès erlaubt gerade keine Festlegung auf einen Sinn. Es wird nicht nur von Drogendeals gesprochen. Was im Deal als ebenso pragmatisches wie kapitalistisches Geschäft gedacht wird, läuft zugleich als eine Verführungskunst an der Grenze von Mensch und Tier. Der vermeintliche Drogendealer spielt an der Grenze von Mensch und Tier auch mit der hitzigen Begierde eines Kunden beim Cruising im Park auf der Suche nach Sex in der Dunkelheit. Als Kapitalismuskritiker taugt Koltès wenig. Dafür ist nicht zuletzt die Syntax der ineinander verwobenen Sätze viel zu gleitend. Es geht hier nicht um Überhöhung, gar Pathos, vielmehr über das Gleiten von Sinn. Sie lässt sich nicht auf einen Sinn festlegen, was eine gewisse Herausforderung an die Übersetzung stellt:

„C’est pourquoi je m’approche de vous, malgré l’heure qui est celle où ordinaire l’homme et l’animal se jettent sauvagement l’un sur l’autre, je m’approche, moi, de vous, les main ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l’humilité de celui qui achète, avec l’humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l’humilité de qui désir; …

Darum trete ich an Sie heran, trotz dieser Stunde, der Stunde, zu der für gewöhnlich Mensch und Tier sich wild aufeinander stürzen, trete ich mit offener Faust und Ihnen zugewandten Handflächen, mit der Demut des Besitzenden gegenüber dem Begehrenden; …“[7]

Peter Atanassow hat Titania mit Massimiliano Baß besetzt und das passt wunderbar queer. Auch Thisbe wird schon bei Shakespeare vom Handwerker Francis Flute verkörpert, der von Mohamad Koulighassi gespielt wird und der zudem wiederholt als arabisch singende Bauchtänzerin über die wildwüchsige Bühne tanzt. Welch ein Affront für Fundamentalisten! Da das gemischte Ensemble aus Freigängern, Ex-Inhaftierten, Schauspieler*innen und Berliner Bürger*innen besteht, wäre es diesmal nicht notwendig gewesen, die Frauenrolle Titania wie im Männerknast, von einem Kerl spielen zu lassen. Doch schon Shakespeare legt es auf eine „Geschlechterverwirrung“ und Queerness auf dem Theater und in der Sprache an. Er „nutzt die Aufführung der »mechanicals«, um die Geschlechterverwirrung so weit wie möglich zu treiben“, schreibt Katrin Pahl.[8] Die Rollen der Titania und der Thisbe werden ausdrücklich geschlechtlich übertragen, während es doch im ganzen Sommernachtstraum um geschlechtliche Übertragungen wie nicht zuletzt der Verwandlung der Menschen in Tiere bzw. Esel und zurück geht. Nick Bottom erhält einen Eselskopf durch Pucks Zauberei und Titania verliebt sich umso mehr in ihn. Denn Puck macht es „Laune …, die sogenannte natürliche Ordnung durcheinanderzuwürfeln, sodass hinten vorn und vorne hinten kommt: »And those things do best please me / That befall prepost’rously.«“[9]

Was im Deutschen verloren geht, sind Shakespeares deftige Wortspiele mit den Namen Nick Bottom, Francis Flute, Tom Snout, Snug und Robin Starveling – Nick Hintern, Francis Flöte, Tom Schnauze, Eng und Robin Ausgehungert. Die Namen beziehen sich mehrdeutig auf Sex. So ist Bottom als Name und Benennung nicht nur der, welcher beim schwulen Sex unten (bottom) liegt oder einen schönen Hintern (bottom) hat, sondern er bekommt auch noch ein „ass’s head“[10], was sowohl ein Eselskopf gehört und gelesen werden kann wie als Arsch (ass). Ass kann im Englischen mehrdeutig Esel, Arsch oder Rindvieh heißen. Titania sieht also nicht nur den Esel nicht, vielmehr wird sie/er gleichfalls von einem Arsch als Objekt des Begehrens angesprochen. „Afterwitze gibt es zuhauf, wenn Titania sich in den Esel Bottom verliebt“, schreibt Pahl.[11] Und man darf davon ausgehen, dass das „rülpsende(), räudige() Publikum“[12] im Globe Theater in London dichtgedrängt jede sexuelle Doppeldeutigkeit eindeutig verstand und sich daran auf die eine oder andere Art erfreute. Die diesjährigen Juli-Temperaturen im Freilufttheater kühlen indessen jede Hitzewallung entschieden herunter, während man nun ohnehin auf mindestens 1,5m-Abstand bleiben soll.

Die Theatermaschine, mit der die »mechanicals« spielen, indem sie als Wand oder Mond auftreten, wird ebenso als eine Wunsch- oder Begehrensmaschine inszeniert. Ständig werden Grenzen überschritten oder durchlässig gemacht. Denn wenn Snout die Wand und Robin Starveling den Mond spielen, dann überschreiten sie auch immer ihre Funktionen. Thisbe und Pyramus verkehren durch ein Loch in der Wand miteinander: „Wenn Flute als Thisbe ausruft »I kiss the wall’s hole, not your lips at all« (5, I, 200), wird das obszöne Vergnügen dadurch gesteigert, dass sich Flute hier sicherlich gerade an Snouts Hintern zu schaffen macht und Bottom demnach an Snouts Glied.“[13] Indem die Theatermaschine in der Sprache wie von selbst läuft, weil ständig von etwas gesprochen wird, was nicht dargestellt, sehr wohl aber gehört und verstanden werden kann, führen jene, die sie am Laufen halten, die »mechanicals« auf dem Theater »The Most Lamentable Comedy and Most Cruel Death of Pyramus und Thisbe« auf, das schon in seinem Titel die paradoxe Figur einer bejammernswerten Komödie und eines grausamen Orgasmus als kleinen Tod ankündigt. Eingelöst wird dann die Darstellung eines Orgasmus mit dem im Deutschen kaum übersetzbaren „Now die, die, die, die, die.“ (5, I, 301) des Priamus. Der Selbstmord des Priamus kommt insofern als sprachlicher Klimax und Tod zugleich durch eine beherzte Masturbation zur Darstellung.

Shakespeares A Midsummer Night’s Dream ist durch die Übersetzungen ins Deutsche als idyllischer Sommernachtstraum immer auch normalisiert und romantisiert worden. Man griff lieber zum Mückenspray, als die fiesen Mückenstiche in die Oberfläche der Zivilisation auszuhalten und trotzdem zu genießen. Oder wie Katrin Pahl in ihrer Lektüre schreibt: „Sexuelle und sexualisierte Gewalt färbt das Hochzeitsfest von Theseus und Hippolyta.“[14] Die vermeintlich klassische Athener Elite hat ihre Kehrseiten. Hermia (Maja Borm) will nicht nur nicht Demetrius (Christian Krug), sondern Lysander (Hans-Jürgen Simon) heiraten, sie wird gegen ihren Willen von ihrem Vater Theseus (Patrick Berg) an den Haaren in das Freilufttheater gezerrt. Theseus ist eine Art Prototyp des Patriarchen. Er verlangt nicht weniger, als dass Hermia mit seinem Urteil und Blick sieht:

„THESEUS

Rather your eyes must with his judgment look.

HERMIA

I do entreat your grace to pardon me.

I know not by what power I am made bold,

Nor how it may concern my modesty,

In such a presence here to plead my thoughts;

But I beseech your grace that I may know

The worst that may befall me in this case,

If I refuse to wed Demetrius.“

Der Sommernachtstraum im Freilufttheater ist nicht zuletzt ein Stück über Gewalt und Rohheit, die sowohl in der Athener Elite des Theseus wie unter den Handwerkern als auch in der nächtlichen Zauberwelt des Elfenkönigs Oberon ausgeübt wird. Die Natur ist weniger romantisch als vielmehr gewalttätig, wenn Priamus sie anruft, als er den blutbefleckten Mantel seiner Thisbe findet. „O wherefore, Nature, didst thou lions frame? / Since lion vile hath here deflower’d my dear: / Which is–no, no–which was the fairest dame / That lived, that loved, that liked, that look’d / with cheer.“ Die Natur bringt den Löwen dazu, dass er die Geliebte nicht einfach getötet oder gegessen, vielmehr defloriert, also entjungfert hat. Oberon beschließt gar den Sommernachtstraum mit einer Anrufung und vieldeutigen Zähmung der Natur. Die Hand der Natur soll keine Gewalt mehr über die drei, geschlechtsverwirrten Paare ausüben. Was Menschen zum Beispiel mit einer Hasenscharte (hare lip) im Aussehen an die Grenze zum Tier bringen könnte, soll mit einem mehrdeutigen Zauberspruch von ihnen genommen werden. Doch wird mit der Zügelung der Natur durch den Naturgott Oberon, einer Art Faun, wirklich alles wieder gut?

„So shall all the couples three

Ever true in loving be;

And the blots of Nature’s hand

Shall not in their issue stand;

Never mole, hare lip, nor scar,

Nor mark prodigious, such as are

Despised in nativity,

Shall upon their children be.“

Das Ensemble singt Money, Money von Fred Ebb und John Kander aus der Musicalverfilmung Cabaret von 1972, In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine von Willy Dehmel und Franz Grothe aus dem Musikfilm Die Frau meiner Träume mit Marika Rökk von 1944 sowie Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da von Otto Ernst Hasse und Theo Mackeben aus dem Spielfilm Tanz auf dem Vulkan von 1938. Doch genau in dieser Liederauswahl bricht in Zeiten der Covid-19-Pandemie ein Dilemma auf. Revuetheater mit Animation, verzweifelte, sexuelle Abenteuer in der Nacht, während der 2. Weltkrieg verloren geht, oder gar eine schwere Sause in der Nacht, wie sie Gustav Gründgens 1938 herbeisang, liegen jenseits dessen, was die Staatsgewalt für epidemiologisch vertretbar hält. Ob in Ballermann auf Mallorca oder auf der Hasenheide in Kreuzberg sind illegale Corona-Partys verboten und werden von der Polizei freundlich, aber mit Nachdruck aufgelöst. Die vielfältigen sexuellen Betätigungen mit Partnerwechseln unter Zauber- und/oder Drogeneinfluss des Sommernachtstraums liegen gerade gar nicht im Trend. Aber die durch umfangreichen Infektionsschutz wie Mund-Nasen-Bedeckung abgesicherte Freilufttheateraufführung muss frau/man gesehen haben.

Torsten Flüh

Gefängnistheater aufBruch

Shakespeare: Sommernachtstraum

Freilufttheater in der Jungfernheide

26., 29., 30. und 31. Juli sowie 1., 2., 5., 6., 7., 8. und 9. August 2020 jeweils um 19 Uhr

[1] Programmheft: Shakespeare: Sommernachtstraum. Berlin: aufBruch, 2020, S. (ohne Seitenzahl – 10).

[2] Siehe: Welterbesiedlungen Berlin: Grosssiedlung Siemensstadt – Ringsiedlung (Website)

[3] Deutsche Aidshilfe: HIV & Drogen: Kokain. (Website)

[4] David Bradby: Bernard-Marie Koltès: Chronology, Contexts, Connections. In: New Theatre Quaterly 49: Volume 13, Part 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, S. 69.

[5] Nicole Sandt: Dealer und Kunden im Theater. Bei Koltès und Brecht. Berlin: Edition Lavallée, 2008, S. 11.

[6] In der Einsamkeit der Baumwollfelder zitiert nach ebenda S. 15-16, französisch S. 17.

[7] Ebenda S. 16 und S. 17. Eigene Übersetzung von „qui désir“ als Begehrenden statt „Wünschenden“.

[8] Katrin Pahl: Trommelschläger. Kleists camp und Shakespeares puns. In: Andrea Allerkamp, Günter Blamberger, Ingo Breuer, Barbara Gribnitz, Hannah Lotte Lunde, Martin Roussel (Hrsg.): Kleist-Jahrbuch 2017. Stuttgart: Metzler, 2017, S. 147.

[9] Ebenda.

[10] Siehe: Jeremy Hylton: The Complete Works of William Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream. MIT 1993. (Website)

[11] Katrin Pahl: Trommelschläger … [wie Anm. 8] S. 148.

[12] Hans-Dieter Schütt in: Programmheft: Shakespeare … [wie Anm. 1] S. 3.

Zu erinnern ist auch an die Enge in Shakespeares Theater, wie es anlässlich der Aufführungen von „Theater geht“ als „Audiowalk“ von Niels Foerster in der Brotfabrik angesprochen wurde. Siehe: Torsten Flüh: Wissenserschütterung. Zur Theaterpremiere „Theater geht“ in der Brotfabrik: In: NIGHT OUT @ BERLIN 11. Juni 2020.

[13] Katrin Pahl: Trommelschläger … [wie Anm. 8] S. 148.

[14] Ebenda S. 147.