Theater – Katharsis – Montage

Wissenserschütterung

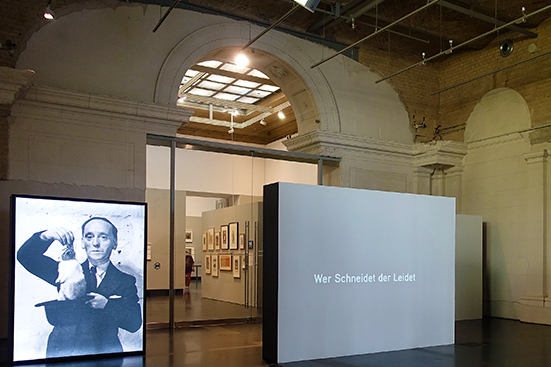

Zur Theaterpremiere Theater geht von Nils Foerster in der Brotfabrik

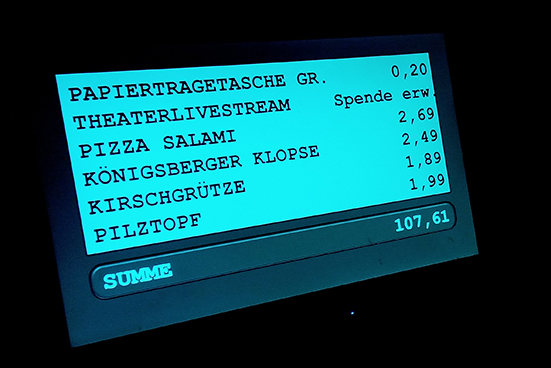

Theater geht nicht nur, Theater begeistert bei der Premiere in der Brotfabrik. Es klatscht am Schluss 1 Person. Doch es kann und soll bis in den Juli hinein, möglichst oft wiederholt werden. Wenigstens dutzende, wenn nicht hunderte Mal. Sie müssen eine bestimmte Aufführung an einem festgesetzten Tag buchen. Und dann geht das Theater ab, nur für Sie. Das Theater passiert live und im Theater, den Räumen der Brotfabrik am Caligariplatz in Berlin-Weißensee. Die Brotfabrik hat auch eine Galerie, ein Restaurant und ein Kino. Das Kino im Kopf macht Theater als Audio-Walk für eine Person. Nils Foerster ist mit seiner Theaterproduktion als Reaktion auf die Kontaktbeschränkungen in Deutschland und Berlin im Kleinen ein großer Wurf gelungen. Wenn alles klappt und Sie in Stimmung sind, werden Sie automatisch auf dem Caligariplatz nach Shirley Basseys James-Bond-Song Goldfinger tanzen.

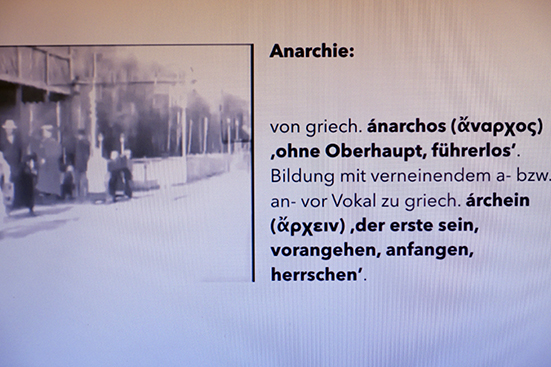

Nach einer Reihe von Pre-Walks war am Freitag, den 5. Juni um 18:00 Uhr Theaterpremiere für mich und Uraufführung von Theater geht. Das Publikum darf sich zwar auch setzen, aber die Lösungsformel heißt: Kein Theater im Sitzen, mehr Theater im Gehen. Das ist nicht ganz neu als Theater- und Aufführungspraxis, aber erstmalig nach dem Lockdown wegen der Covid-19-Pandemie. Nils Foerster hatte schon Befürchtungen, dass die herbei gesehnten Lockerungen ihm sein Theaterprojekt kaputt machen könnten. Ich kann ihn beruhigen: dieses Theater geht weiter. Es kommt genau zur richtigen Zeit im richtigen Format. Denn Nils Foerster und sein Team transformieren den Theaterbegriff der Katharsis zeitnah und neu. Was war noch einmal Katharsis? Warum sollte Katharsis jetzt wichtig sein, während sich doch schon alles blitzschnell normalisiert?

Brauche ich Katharsis? Brauchen wir Katharsis so wie Toilettenpapier, Mehl, Hefe, Nudeln, Masken, Desinfektionsmittel, Tomatensoße? Ach, Sie haben schon vergessen, wie sich das anfühlte, als Sie vor der leeren Mehl-Palette standen? Sie wollen sich gar nicht daran erinnern, als das Toilettenpapier restlos ausverkauft war? Auch den 10., 13. und 14. März müssen Sie nun wirklich nacherleben? Und gibt es da den sehr altmodischen Begriff der Katharsis für die Dramen- bzw. Theaterform der Tragödie? Friedrich Nietzsche geht in seiner Schrift Die Geburt der Tragödie lediglich einmal namentlich auf den Begriff als „pathologische Entladung“ ein, indem er an ihre Verwerfung durch Goethe erinnert:

„Jene pathologische Entladung, die Katharsis des Aristoteles, von der die Philologen nicht recht wissen, ob sie unter die medicinischen oder die moralischen Phänomene zu rechnen sei, erinnert an eine merkwürdige Ahnung Goethe’s. „Ohne ein lebhaftes pathologisches Interesse“, sagt er, „ist es auch mir niemals gelungen, irgend eine tragische Situation zu bearbeiten, und ich habe sie daher lieber vermieden als aufgesucht. Sollte es wohl auch einer von den Vorzügen der Alten gewesen sein, dass das höchste Pathetische auch nur aesthetisches Spiel bei ihnen gewesen wäre, da bei uns die Naturwahrheit mitwirken muss, um ein solches Werk hervorzubringen?““[1]

Der Begriff der Katharsis wird von Goethe auf ambige Weise bestätigt und verworfen, um sogleich als Effekt des „aesthetische(n) Spiel(s)“, der Ästhetik bzw. der Art und Weise der Aufführung nahegelegt zu werden. Die Katharsis an der Grenze von Medizin und Moral fände insofern ohne Bezug auf einen Schmerz außerhalb des Spiels statt. Doch gleichzeitig formuliert Goethe, dass er „vermieden“ habe, „irgend eine tragische Situation“ aufzusuchen. Die „tragische Situation“, die (nicht nur) Goethe meidet, lässt sich nach Freud an der Schnittstelle von Medizin und Moral besser als Trauma beschreiben. Doch Nietzsche knüpft direkt an Goethe an, wenn er in § 22 seiner Tragödientheorie kurz zuvor seine „Erfahrungen“ als „Zuhörer“ beim „Anhören“ von Isoldes Schlussgesang, dem sogenannten Liebestod aus Richard Wagners Tristan und Isolde, beschrieben hatte.

„Diese so tiefsinnige letzte Frage dürfen wir jetzt, nach unseren herrlichen Erfahrungen, bejahen, nachdem wir gerade an der musikalischen Tragödie mit Staunen erlebt haben, wie wirklich das höchste Pathetische doch nur ein aesthetisches Spiel sein kann: weshalb wir glauben dürfen, dass erst jetzt das Urphänomen des Tragischen mit einigem Erfolg zu beschreiben ist. Wer jetzt noch nur von jenen stellvertretenden Wirkungen aus ausseraesthetischen Sphären zu erzählen hat und über den pathologisch-moralischen Prozess sich nicht hinausgehoben fühlt, mag nur an seiner aesthetischen Natur verzweifeln: wogegen wir ihm die Interpretation Shakespeare’s nach der Manier des Gervinus und das fleissige Aufspüren der „poetischen Gerechtigkeit“ als unschuldigen Ersatz anempfehlen.“[2]

Nietzsche argumentiert mit Goethe und Shakespeare, um deutlich zu machen, dass die Katharsis als „Urphänomen des Tragischen“ nicht als „stellvertretende Wirkungen aus ausseraesthetischen Sphären“ zu betrachten ist. Die Reinigung für griechisch κάθαρσις (katharsis) wird von Nietzsche mit Wagners „Musikdrama“ Tristan und Isolde insofern ein immanent ästhetischer Prozess, für den es keiner Erinnerung an ein Trauma bedarf. Nach Martin Vöhler folgen Josef Breuer und Sigmund Freud dem „Impuls“, „die gezielte Erregung und „Entladung“ der Emotionen“ als „Pathologisierung der Katharsis“ in die Psychologie aus der Tragödientheorie einzuführen. Nietzsche rekurriere „seit der „Geburt der Tragödie“ (1872) auf Bernays“ und stelle „die kathartische „Entladung“ in den Dienst des gesteigerten Lebens“.[3] In dieser Weise findet sich in den nachgelassenen Fragmenten von Nietzsche eine weitere Wirkungsweise der „Musik“ als Prozess.

„Um diese Erkenntniß von der Musik zu bekommen, mußte sie durch Bach Beethoven Wagner sich gleichsam wiederfinden und aus dem Dienste der Civilisation erlösen. Sei die griechische Musik welche sie wolle, die Katharsisschilderung des Aristoteles erlaubt uns den Analogieschluß, daß sie für die Griechen dieselbe Wirkung hatte wie für uns, d.h. daß sie also nicht herabgesunken war zur gefälligen Kunst.“[4]

Was bearbeitet Nietzsche mit dem Fragment aus dem Umfeld der Geburt der Tragödie? In allen Schriften Nietzsches kommen nur einmal der Begriff der Katharsis und einmal der, man kann wohl sagen, Neologismus Katharsisschilderung vor.[5] Die Erweiterung der Katharsis zur Katharsisschilderung gibt dabei bereits einen Wink, dass Aristoteles sie in der Lektüre Nietzsches selbst als einen Vorgang beschreibt. Die Katharsis wird insofern aus einem phänomenologischen in einen praxeologischen Denkansatz überführt. Nietzsche will damit vor allem gegen die Musik als „gefällige() Kunst“ argumentieren. Anders gesagt: die Katharsis ist nicht „gefällig“ oder nur unterhaltend, vielmehr löst sie im „Zuhörer“ selbst einen nicht nur gefälligen, nicht nur angenehmen Prozess aus. Dieser Prozess kann zu heftigen Reaktionen und Emotionen, gleichwohl „herrlichen Erfahrungen“ führen. Was macht die Musik so besonders? Es sind nicht die Worte im „Dienste der Civilisation“ und des Wissens, vielmehr findet die auditive Wahrnehmung jenseits der „Civilisation“ statt. Dort geschieht Katharsis. Das kann man das Unter- oder Unbewusste nennen.

Das Zuhören spielt für die Katharsis bei Nietzsche und in seiner Schrift zur Tragödie wie zum Theater die entscheidende Rolle. Damit sind wir bei Nils Foersters Konzept des Audio-Walks als Theaterkonzept. Ich möchte hier die sinnliche Erfahrung des Zuhörens ganz besonders herausstellen. Nicht zuletzt beschreibt die Formulierung Stimmen hören etwas Unheimliches. Wenn jemand Stimmen hört, dann ist das unheimlich und beängstigend, weil sich die Stimmen visuell nicht bestätigen lassen. Auf dem Audio-Walk lässt uns Nils Foerster Stimmen hören, die auf keiner Bühne zu sehen sind, aber sich imaginieren lassen. Wir hören Stimmen von Menschen, die laut Krisengesetzen abwesend sein müssen! Im 21. Jahrhundert können wir uns mit audiovisuellen Medien darüber hinwegtäuschen, dass die Menschen (nicht) da sind. Aber ein Audio-Walk im Theater und auf der Bühne ist nicht einfach ein Hörspiel oder Podcast oder Berieselung von Spotify etc. Bei der Berieselung geht es nicht ums Zuhören. Beim Audio-Walk unbedingt.

Michael Lüthy hat insbesondere das Katharsis-Konzept für die Performance-Kunst der 1960er und 1970 erforscht.[6] Er diskutiert sowohl die ästhetische Wirkungsweise wie das psychoanalytische Konzept für die Kunstform Performance, um diese letztlich als „Infragestellung und Negation“ von „künstlerischen Konventionen“ zu beschreiben.[7] Bei der von Lüthy analysierten Performance-Kunst geht es um entschieden visuelle Performances wie die von Vito Acconcis. „Seine Performances thematisierten dabei gezielt drei zentrale Potenzen des Feldes: den künstlerischen Produktionsakt, das Sehen sowie den Erfahrungsraum der Galerie.“[8] Mit der sinnlichen Verschiebung zum Auditiven verändert sich auch der Katharsis-Prozess. „Ja, und wo ist denn da das Theater“, fragte ein Freund, dem ich von Theater geht erzählte, gleich. Das Theater beginnt auf einem Stuhl gegenüber einem ehemaligen Pferdestall aus den 1870er Jahren, der schon als Galerie genutzt wurde und nun in einer Art Sommercamp hätte renoviert werden sollen. Da aber keine Sommercamps epidemiologisch als ratsam erscheinen, wurde nun eine Firma mit dem teilweisen Abriss und Wiederaufbau beauftragt. Mooooment!

Zurück auf Anfang: Der Hof der Brotfabrik ist leer. Große Leere. Mit dem Kopfhörer auf den Ohren wartet der Audio-Walker genannte Zuhörer auf genau 18:00 Uhr. Dann schnurrt das Mobile, deutsch Handy, und die Audiodatei wird heruntergeladen. Die Führung übernimmt (zunächst) Cortana, die „Sprachausgabe“ von Microsoft. Es ist eine weibliche Stimme. Wahrscheinlich ließe sie sich auch als männliche einstellen. Cortana übernimmt die Begrüßung und Führung. Sie hat noch einen Assistenten, der klanglich unterschieden sagt, was ich genau machen und wohin ich gehen soll. Erst einmal soll ich mich auf den Stuhl mit „01“ setzen. Die Leere ist wichtig. Es sind keine anderen Menschen da. Und falls doch andere Menschen auf dem Hof sein sollten, dann gehören sie nicht zur Inszenierung. Zufälle passieren immer wieder. Das ein wenig unheimliche Theater beginnt mit Cortana und mir. Cortana ist eine Maschine, die fast so heißt wie die „Virusfamilie“ Corona, aus der sich das zweite Mitglied so ungünstig verbreitet, dass es die Theater (und noch mehr) lahmlegt. Ich höre der Maschine zu.

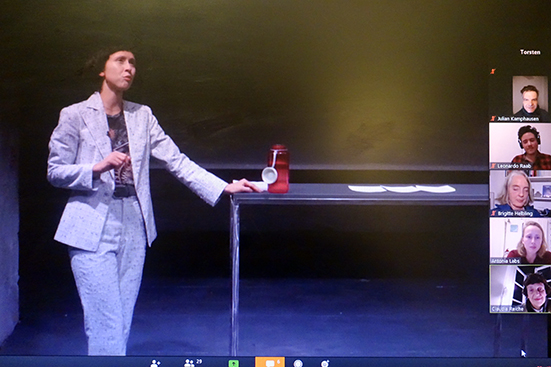

Die Sprachausgabe als Hörschauspielerin ist schon einmal klasse. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Menschen wie oft derzeit oder noch vor kurzem mit Siri, Alexa oder Cortana gesprochen haben. Das kam eigentlich in keiner Nachrichtensendung vor. Warum nicht? Als ginge es nicht ganz ohne Menschen, hängen irgendwie alle am Zoom oder anderen Videoschaltungen, um Menschen, bisweilen ihre Liebsten und dann auch noch Menschen als Lustpartner zu sehen. Ich habe vor dem Lockdown, während des Lockdowns und auch danach nicht mit Cortana gesprochen. Auch Zoom etc. bleibt für mich weit unter einem kathartischen Zuhörensmoment. Der Sprachausgabesound klingt weiterhin irgendwie hölzern oder blechern, was möglicherweise als neutral konstruiert worden ist. Cortana und ich sind für mich jedenfalls schon mal ganz großes Theater. Und dann kommt eine Menschenstimme, die Leiterin der Galerie, die über die Galerieräume spricht.

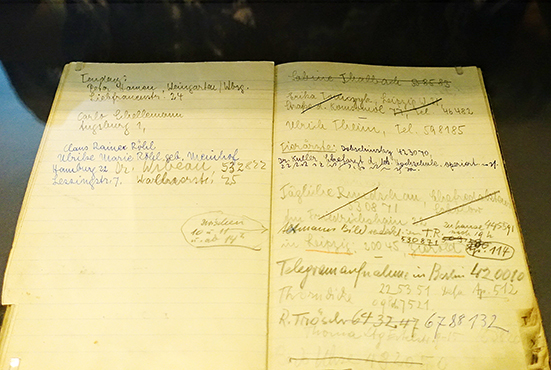

Es gibt also Menschenstimmen, die Galeristin, die Pastorin, der Schauspieler, die Schauspielerin an der Kasse eines Supermarktes etc. und die Sprachausgabe im Audio-Walk. Dann kommen wir zur Station 2 unter einer Weide, wo mir erzählt wird, dass Weiden im Chinesischen immer auch eine erotische Bedeutung haben. „Ja, ja, denke ich mit meinen Chinesischkenntnissen. Weiden sind das Pendant zu Blüten oder Blumen 花 Huā.“ Das ist nun schon eine erotische Anspielung und wird sogleich mit einer Rückschau auf den Hof durch eine Geschichte über Shakespeares Theater während der Pest-Epidemie 1592 erweitert. Welchen Einfluss die Pest-Epidemie auf Shakespeare und die Londoner Theater gehabt haben könnte, interessierte bis vor kurzem niemand. Plötzlich erweisen sich die geschlossenen Theater von London im Jahr 1592 als Referenz und Verbündete im Leiden der Theater und der Unterhaltungsindustrie während der Covid-19-Pandemie. Das epidemiologische Wissen, von dem wir noch vor kurzer Zeit gar nicht wussten, was wir darüber wissen, wird in der Audio-Walk-Montage in der Brotfabrik plötzlich präsent. Über die Pest-Epidemie hat Shakespeare nie direkt geschrieben. Aber die Pest kommt als medizinisches Wissen seiner Zeit in seinen Dramen vor.

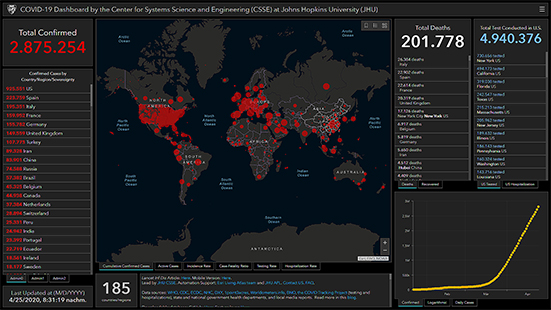

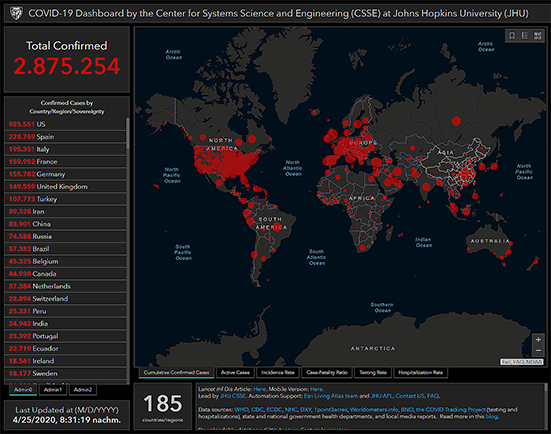

Und dann gibt es da irgendwo und von irgendwem zu Theater geht eine Formulierung, die die Angst vor Zwang ausspricht. Man werde zu nichts gezwungen, heißt, dass es die Angst gibt, man könne zu irgendetwas gezwungen werden. Mir persönlich sind nicht einmal die Kontaktbeschränkungen als Zwang bewusst geworden. Ich habe sie nie als Zwang empfunden. Zwang ist für mich zu willkürlich, als dass ich ihn auf die Epidemie-Szenarien des Robert-Koch-Instituts, der WHO, der Regierungen, der Virologen und Epidemiologen etc. beziehen könnte. Den Zwang kann ich schlecht einem/einer einzelnen Wissenschaftler/in oder Institution zuschreiben. Natürlich zwingt mich das verbreitete Wissen über die Epidemie wie die Wirkung des Virus‘ Sars-Cov-2 aus der „Virusfamilie“ der Coronaviridae, meine Lebenspraxis zu verändern. Aber mir war es von Anfang an unangemessen, wenn nicht unsinnig oder gar konspirativ diesen Zwang in der Macht eines/r Virologen/in zu personalisieren oder zu institutionalisieren. Das was die Wissenschaft von dem Virus wusste, weiß und vielmehr noch, was wir immer noch nicht wissen, erschien mir so überzeugend, dass ich weniger Angst vor Zwang als vielmehr vor sozialen, wenn nicht menschlichen und allzumenschlichen Verhaltensweisen hatte und habe.

Der Audio-Walk ist Mitmachtheater. Das liegt natürlich am Zuhören und der Katharsis. Die Szene 4, wo ich sonst die Stufen zur Bühne z.B. ratten in the box hochsteige, geht ganz einfach. Ich muss mich erst einmal nur auf die Zahlenkombination „10.03.“ stellen und zuhören. Den 10.03.2020 hatte ich schon lange vergessen. Was ist noch am 10.03.2020 passiert? Oder am 13.03. und am 14.03.? Wie fühlt sich das an, daran erinnert zu werden, wie das öffentliche Leben heruntergefahren wurde? Über den Audio-Walk kommen fast so trocken wie von der Sprachausgabe die Anordnungen, wie die Kontaktbeschränkungen eingeführt wurden. Das Stehen auf den Stufen und das Zuhören werden kathartisch. Oder anders gesagt: Ich bin geflasht! Da sitzt gar nicht einmal jedes Wort, das mich durchbohrt, vielmehr trifft mich der Schock, den ich gar nicht zugelassen habe. Noch einmal anders: Während gerade alle fleißig normalisieren, verschenken sie die Chance, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zumindest für Deutschland unbearbeitet und unbedacht zu vergessen. Doch Theater ist genau dafür zuständig. Bravo!

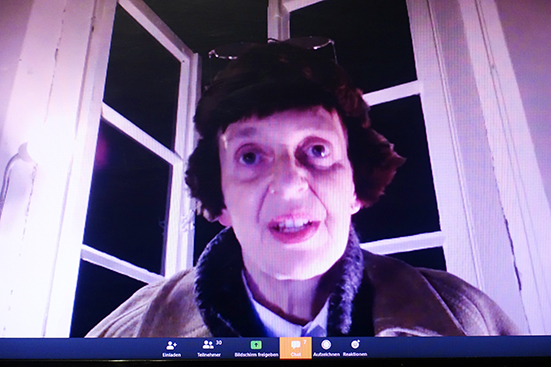

Wir wissen absolut nicht, ob die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg schon zu Ende ist. Vieles spricht dafür, dass es nicht so sein wird. Aber geradewegs träumerisch, verhalten sich sehr viele Menschen, als wäre die Pandemie als Krise bereits vorbei, was einen Wink auf die Dimension des Imaginären im Wissen geben könnte. Oder wie Claudia Reiche es schon im Live Talk über Die Mondmaschine am 1. April sagte: die Fiktion des Wissens. Eine Krise ist immer eine Erschütterung der Wissensmodelle. Denn sie wird nicht zuletzt als eine wahrgenommen, weil das, nennen wir es einmal, Alltagswissen nicht (mehr) funktioniert. Darin liegen die wirkliche Herausforderung, unser Wissen neu zu justieren und auszuhalten, was wir alles nicht wissen. Gleichzeitig – und das thematisiert Nils Foerster mit der Szene 11 – haben wir fast unbemerkt in kürzester Zeit Unmengen von Wissen generiert und internalisiert. Wir haben einen anderen Blick bekommen. Was sehen Sie, wenn Sie selbst ungesehen auf den Caligariplatz blicken? Was möchten Sie den Menschen auf dem Platz mitteilen? Etwas Positives? Etwas Negatives? Oder doch erst einmal dazwischenfahren, dass viel zu viele Menschen viel zu nah aufeinander hocken?

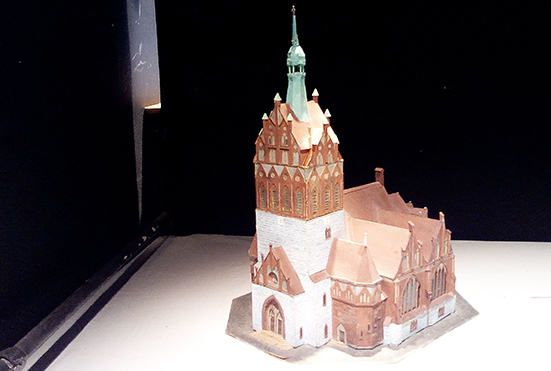

Wie wir auf das reagieren, wie wir wahrnehmen, was auf dem Platz passiert, ist eine Wissensfrage und wie wir mit „unserem“ Wissen umgehen. Das Wissen verändert uns und hat uns bereits ein wenig verrückt. Es gibt noch viele andere brillante Szenen auf dem Audio-Walk – plötzlich steht da ein ganzer Ständer mit der „Verlagsvorschau Frühjahr 2020“ von Theater der Zeit mit einem Szenenfoto von den Proben der Passionsfestspiele Oberammergau. Und dann kam der Super GAU. – Übrigens: anders als bei Tschernobyl 1986 wurde nie der Begriff GAU (Grösster Anzunehmender Unfall) strukturierend für die Pandemie verwendet. – Sie finden nicht vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 statt. Dabei wurden 1633 die Passionsfestspiele als Versprechen dafür eingerichtet, dass „nach monatelangem Leiden und Sterben an der Pest“ sich die Oberammergauer durch Gott gerettet fühlten.[9] Die Verlagsvorschau: Makulatur. Natürlich kann nicht jede Szene besprochen und schon gar nicht sollen sie verraten werden. Die 109 Minuten werden jedenfalls nicht lang. Und im besten Fall stellt sich Katharsis ein.

Torsten Flüh

Brotfabrik Bühne

Theater geht

Audio-Walk für eine Person

Bis Ende Juli 2020

Walk buchen

[1] Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie. Nietzsche Source: KGWB/GT-22 — Die Geburt der Tragödie: § 22. Erste Veröff. 02/01/1872.

[2] Ebenda.

[3] Martin Vöhler: Die Pathologisierung der Katharsis im 19. Jahrhundert: Bernays, Freud, Nietzsche (119). In: Languages of Emotions. (Freie Universität Berlin)

[4] Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente 1871. Ebenda eKGWB/NF-1871,9[36].

[5] Katharsis + Katharsisschilderung: http://www.nietzschesource.org/#

[6] Michael Lüthy: Eine Kunst in ihrer Zeit. In: Struktur und Wirkung der Performance-Kunst. In: Grenzen der Karthasis in den modernen Künsten. Transformationen des aristotelischen Modells seit Bernays, Nietzsche und Freud, hrsg. von Martin Vöhler und Dirck Linck, Berlin/New York 2009, S. 199-230. (online)

[7] Ebenda Katharsis und Kritik.

[8] Ebenda.

[9] Theater der Zeit: Verlagsvorschau Frühjahr 2020. Berlin, 2020, S.4.