Wissenschaft – Klang – Transformation

Extrem engagierte Pianisten

Pierre-Laurent Aimard und Alexander Melnikov rahmen das Eröffnungskonzert des Musikfestes Berlin

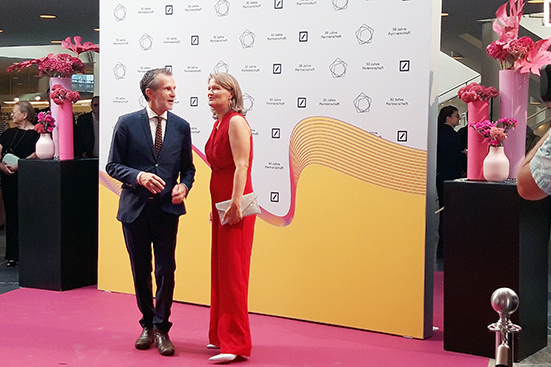

Am Vorabend der Eröffnung des Musikfestes Berlin mit Hector Berlioz‘ Benvenuto Cellini durch Sir John Eliot Gardiner lud Pierre-Laurent Aimard zu einer langen Nacht in die Philharmonie mit dem Catalogue d’Oiseaux von Olivier Messiaen, während Alexander Melnikov am Sonntagvormittag zur Matinee im Kammermusiksaal Giacchino Rossini und Hector Berlioz – Symphonie fantastique – am historischen Érard-Flügel spielte. Beide Aufführungen lockten ein vor allem interessiertes wie konzentriertes Publikum an. Denn beide Pianisten sind in ihren Bereichen Spezialisten auf Weltniveau. Höchste Kennerschaft über die Programme paart sich mit ebenso eigensinnigen wie höchst anspruchsvollen Aufführungspraktiken. Sie haben sich in Partituren und Techniken mit größter Genauigkeit hineingearbeitet.

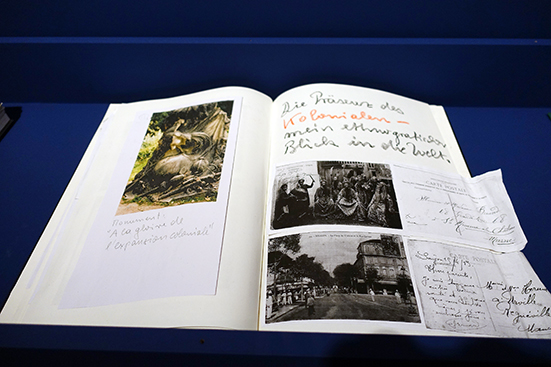

Mit dem Titel Catalogue d’Oiseaux (Katalog der Vögel) spielte Olivier Messiaen bereits Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts auf den Modus der Wissenschaft an. In der Literatur gilt der Katalog als Form der Faktendarstellung und die Auflistung als Wissensformat.[1] Tatsächlich wird mit dem Catalogue d’Oiseaux eine Liste von Vögeln in ihrem „Gesang“ vorgestellt. Der Katalog stellt in sieben Büchern mit dreizehn Stücken nach ebenso vielen Vögeln eine Ordnung her und speist sich bei Messiaen aus eigenen Beobachtungen in verschiedenen französischen Regionen. So wie die den Katalog eröffnende Chocard des Alpes (Die Alpendohle) in ihrem „(r)aue(n) wilde(n) Gekrächz“ vom „Gnatzen des Kolkraben“ begleitet wird.[2] Doch der Katalog folgt mit Messiaens‘ Vorworten ebenso einem eigenen poetologischen Modus, so dass sich Wissenschaft, Poesie und Mystik in der Komposition überschneiden.

„Jeder Vogel wird wie ein Solist oder eine Solistin in seinem Habitat präsentiert, umgeben von den Gesängen anderer, dieselbe Landschaft bevorzugenden Vögel“, schreibt Messiaen 1958 zur Uraufführung in Paris geradewegs, als handele es sich bei der Komposition um eine Art Feldforschung. Doch, was zunächst wie ein ornithologisches Projekt beschrieben wird, klingt dann am Klavier, gespielt von Pierre-Laurent Aimard über drei Stunden mit zwei Pausen, anders. In die zerklüftete Tonalität der eröffnenden Alpendohle muss man sich dann erst einmal hörend hineinarbeiten. „Gekrächz“ und „Gnatzen“ lassen sich weniger gut am Klavier identifizierend hören als vielfältige Triller z. B. das „trillernde() Crescendo des Schilfrohrsängers“ im Stück 7 des vierten Buches. Dies gilt umso mehr, wenn Messiaen in der ersten Strophe des ersten Stückes auch noch „die Alpen der Dauphiné, l’Oisans. Aufstieg auf die Meije und ihre drei Gletscher“ in Klangskulpturen transformiert.

Wie geht es dem Hörer mit den Vögeln und dem Klang? Es ist besonders das zur Mitte des 20. Jahrhunderts hoch ausgereifte Instrument des Klaviers bzw. Konzertflügels, das von Olivier Messiaen für eine Musik hinter den Darstellungsmodi der klassischen Symphonik genutzt wird. Kann man die „Alpen der Dauphiné“ hören? Wie kann man sie hören? Oder lassen sie sich nur hören, wenn die Hörer*innen zugleich die Texte lesen? Müssen die Hörer*innen gar vorher all die seltenen, oft nur regional anzutreffenden Vögel mit ihren Rufen und Gesängen kennen? Obwohl der wissenschaftliche Darstellungsmodus mit dem Katalog angeschrieben wird, verkehrt sich der Klang zugleich in ein Rätsel. Vielleicht – so ein Gedanke während des Hörens – muss man gar nicht die Vogelstimmen kennen und identifizieren können. Womöglich hat es der Komponist entgegen des wissenschaftlichen Darstellungsmodus‘ des Zeigens gar nicht auf ein klangliches Vorzeigen angelegt. Die Hörweise wird den Rezipient*innen überlassen. Messiaen gibt keine Höranweisungen mit den Vorworten. Dafür sind sie in Farben und Erinnerungen viel zu verschachtelt.

… In einer Felsspalte die Blaumerle, deren Gesang darin nachhallt. Ihr Blau ist ein anderes als das des Meeres: Veilchenblau, Schiegergrau, Seidenblau, Schwarzblau. Ihr fast schon exotischer Gesang, der an balinesische Musik erinnert, mischt sich mit dem Rauschen der Wellen…

Zweifellos geht es Messiaen um eine Vermittlung von Wissen durch Transformation. Man könnte es ein mystisches Wissen nennen. Habakuk Traber weist in seinem Beitrag auf Messiaens „Neigung zur Zahlenmystik und sein Faible für Primzahlen“ hin.[3] In der Zahlenmystik ergeben Zahlen und ihre Kombinationen einen Eigensinn über die Rechenkünste der Mathematik hinaus. Dieser Eigensinn erschließt sich jeder Hörer*in bei Messiaen auf andere Weise. Es lässt sich nichts Verallgemeinerndes zum Eigensinn sagen. Überhaupt wird es schwierig, das Gehörte in Worte zu fassen. Allerdings lässt sich formulieren, dass der Komponist durch Alpendohle, Kolkrabe, Blaumerle, Gartenrotschwanz, Zaunkönig, Amsel, Gartengrasmücke, Orpheusgrasmücke, Zippammer, Theklalerche, Brillengrasmücke, Silbermöwe und Kohlrabe, um nur diese zu nennen, eine Diversität im Klang erzeugt, die sich nicht wiederholt. Die Diversität im Klang wird durchaus von einer Artenvielfalt erzeugt, wie sie sich nicht an einem Ort, es sei denn im Konzertsaal, finden lässt.

Pierre-Laurent Aimard spielt vom Blatt und lässt sich die Seiten der sieben Livres bzw. Bücher, eigentlich sind es mehr oder weniger dünne Hefte, von einer Assistentin umblättern. Sie liest die Noten im Spiel mit und blättert im richtigen Augenblick um. Messiaens eigensinnige Bezeichnung der Hefte als Bücher gibt einen Wink auf sein Werk. Mystik und Wissenschaft entstehen bei ihm durch den poetologischen Gebrauch der Sprache. Denn livre kann im Französischen auch auf die prophetischen Bücher, Livres des Prophètes, der Bibel anspielen. Im Tanach bzw. Alten Testament lassen sich die Propheten in Josua, die Richter, Samuel, die Könige, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, also 7 Bücher, und das Zwölfprophetenbuch einteilen. Es lässt sich daher für den Kirchenmann und Organisten Olivier Messiaen nicht ausschließen, dass die Propheten durch die sieben „Livre(s)“ sprechen. Der Katalog ist zugleich als Kosmologie aus Clustern, Blöcken und Vogelstimmen angelegt.

Der Catalogue d’Oiseaux korrespondiert in seiner Anlage als Mystik mit Messiaens Oper Sainte François d’Assise, in der die Mönchsgrasmücke ein Solo erhält. 2016 hatte Gustavo Dudamel mit dem Orquesta Sinfónica Simón Bolivar de Venezuela Messiaens Turangalila-Symphonie im Rahmen des Musikfestes Berlin aufgeführt, die Klangmaterial aus Mexiko, Bali und Frankreich verarbeitet. Doch die Mystik fällt im Katalog eher dramatisch als meditativ aus, was gewiss klanglich einen Wink auf das Verständnis des Komponisten gibt. Meditative Stücke wechseln mit dramatischen. Der mystische Kosmos wird insofern nicht einfach zu einem harmonischen oder gar harmonisierten. Die Hörer*innen wünschen sich vielleicht gar mehr meditative Passagen wie Nummer 6 im Livre III, nämlich L’Alouette lulu (Die Heidelerche). Da der Berichterstatter quasi hinter und über dem Pianisten saß, konnte er gut beobachten, welch enorme Anforderungen der Katalog an den einzigartigen Pianisten Pierre-Laurent Aimard stellt.

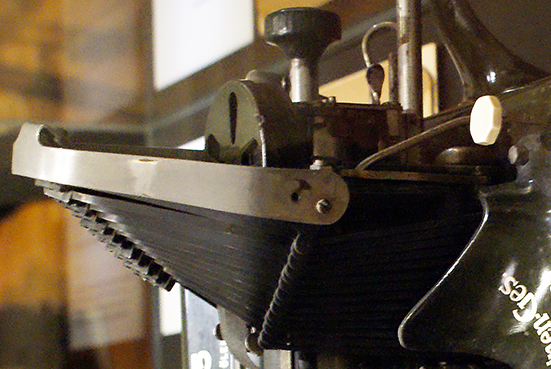

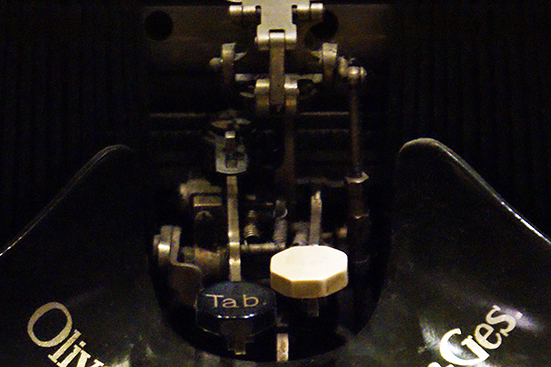

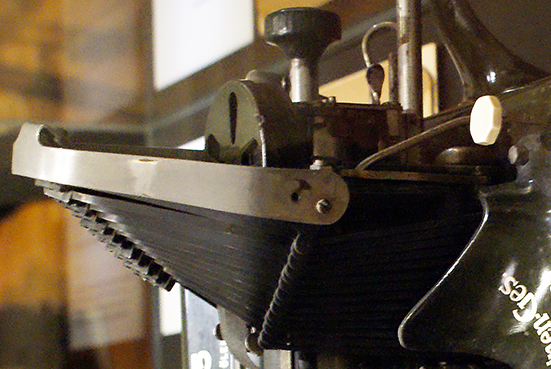

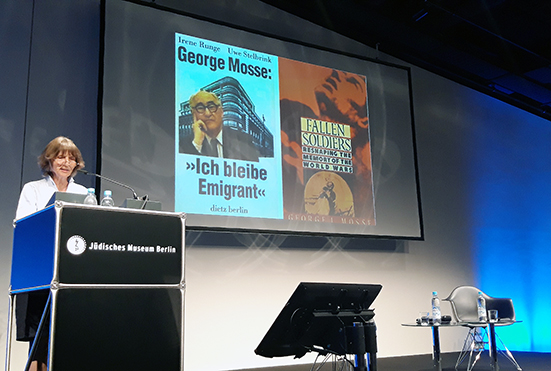

Alexander Melnikov hatte bereits bei der Buchvorstellung von Volker Hagedorns Der Klang von Paris (2019) auf dem Érard Piano à queue de concert „Grand Modèle“ gespielt. Zur Matinee am Sonntag kam das 2013 von Markus Fischinger restaurierte Sammlerinstrument vor allem mit der Symphonie fantastique op. 14, Episode de la vie d’un artiste von Hector Berlioz in der Fassung für Klavier von Franz Liszt zum orchestergleichen Einsatz. Berlioz hatte 1830 im Pariser Konservatorium mit der Episode noch nicht einmal dreißigjährig kühn an Beethovens Symphonie Nr. 6 angeknüpft, eine Vorform des Wagnerschen Leitmotivs als Idée fixe komponiert und eine symphonische Erzählung in 5 Sätzen konzipiert, die den 19-jährigen Pianisten Franz Liszt derart hinriss, dass er sie sogleich für das Klavier übersetzte, wie Berlioz es im 31. Kapitel seiner Memoiren beschreibt:

J’organisai (…) un concert au Conservatoire, où cette œuvre académique figura à côté de la Symphonie fantastique qu’on n’avait pas encore entendue. Habeneck se chargea de diriger ce concert dont tous les exécutants (…) me prêtèrent une troisième fois leur concours gratuitement.

Ce fut la veille de ce jour que Liszt vint me voir. Nous ne nous connaissions pas encore. Je lui parlai du Faust de Gœthe, qu’il m’avoua n’avoir pas lu, et pour lequel il se passionna autant que moi bientôt après. Nous éprouvions une vive sympathie l’un pour l’autre, et depuis lors notre liaison n’a fait que se resserrer et se consolider./

Ich organisierte (…) ein Konzert am Konservatorium, wo diese akademische Arbeit neben der Symphonie fantastique erschien, die noch nicht gehört worden war. Habeneck verpflichtete sich, dieses Konzert zu dirigieren, von dem alle Interpreten (…) mir ein drittes Mal ihren freien Wettbewerb liehen.

Es war am Tag zuvor, als Liszt mich besuchte. Wir kannten uns noch nicht. Ich erzählte ihm von Goethes Faust, den er nicht gelesen hatte und für den er bald so leidenschaftlich war wie ich. Wir hatten große Sympathien füreinander, und seitdem hat sich unsere Verbindung nur noch verstärkt und gefestigt.[4]

Die Erfindung der Programmmusik durch Hector Berlioz mit der Episode wird zugleich als künstlerische Autoreaktion auf eine Aufführung von Shakespeares Hamlet mit Harriet Smithson als Ophelia kolportiert. Das moderne Künstlerleben in der Metropole Paris wird mit der Wahrheit und Darstellung auf dem Theater verknüpft und verwechselt. In seiner Autobiographie beschreibt Berlioz die Begegnung mit seiner späteren ersten Frau nach einem Modus der Überforderung, die für die Tiefe und Wahrheit der Gefühle bürgt, wobei die Verwechselung von Theaterdarstellung und Leben konstitutiv wird: „Ich schrieb ihr jedoch, ohne jemals eine Antwort von ihr zu erhalten. Nach ein paar Briefen, die sie mehr als berührt hatten, verbot sie ihrer Magd, mehr von mir zu erhalten, und nichts konnte ihre Entschlossenheit ändern. (…) bereits die letzten Auftritte von Miss Smithson wurden angekündigt. Es war mir egal, dort zu erscheinen. Ich habe bereits gesagt, Juliette oder Ophelia wiederzusehen, wäre ein Schmerz für mich gewesen, der mich überfordert hätte.“[5] Aus dieser Verwechslung in Kombination mit der Walpurgisnacht aus dem Faust speist sich die Anlage der fünf Sätze der Symphonie:

I Révries – Passions (Träumereien – Leidenschaft)

II Un Bal (Ein Ball)

III Scène aux Champs (Szene auf dem Lande)

IV Marche au Supplice (Der Gang zum Richtplatz)

V Songe d’une Nuit de Sabbat (Hexensabbat)

Die Ophelia und Juliette, Harriet und Gretchen überschneiden sich einander, bis sich die Frau zu einer Hexe in sexuellen Ausschweifungen verwandelt. Das Bild der Frau in der Episode aus einem Künstlerleben oder Symphonie fantastique ist nicht zuletzt eine Montage aus literarischen Frauenbildern. Goethe und Shakespeare stehen Pate für das Künstlerleben. In der autobiographischen Erzählung überfordert nicht Harriet Smithson das begehrende Künstler-Ich, vielmehr bereitete das Wiedersehen von „Juliette und Ophelia“ den „Schmerz“ des Begehrens, aus dem die künstlerische Komposition als Produktion entspringen soll. Es geht hier vor allem um den modernen, männlichen Künstlermythos, an den sich für Richard Wagner anknüpfen ließ. Dramenliteratur und die Musikliteratur der Pastorale bzw. 6. Symphonie von Ludwig van Beethoven lassen sich kombinieren. Die idyllische „Szene auf dem Lande“ als Mittelsatz wird sozusagen zum Scharnier und Umschlagspunkt des Frauenbildes.

Zugegebenermaßen hat der Berichterstatter beim exzellenten und facettenreichen Klavierspiel von Alexander Melnikov diese in der Moderne wegweisende Kompositionsmethode nicht gleich als Musik gehört. Da war das Hineinhören und die Frage nach dem Aufbau und den dramatischen Ausbrüchen. Schließlich beim Schreiben das Nachhören des Gehörten. Doch speist sich das Schreiben über Musik nicht zuletzt aus den Erzählungen des Musikkritikers und Komponisten Hector Berlioz über sein Werk in seinen Mémoires. Er schrieb ständig über die Musik, die er hörte, für Zeitungen. Das Hören und Schreiben der Musik ist bei Berlioz auf das Engste mit dem Komponieren verknüpft. Dabei geht es sowohl beim Beschreiben und Rezensieren in die eine Richtung als auch beim Komponieren in die andere. Übersetzungsprozesse zeichnen sich ab, die bei Berlioz geradezu prototypisch eine Eigendynamik entwickeln.

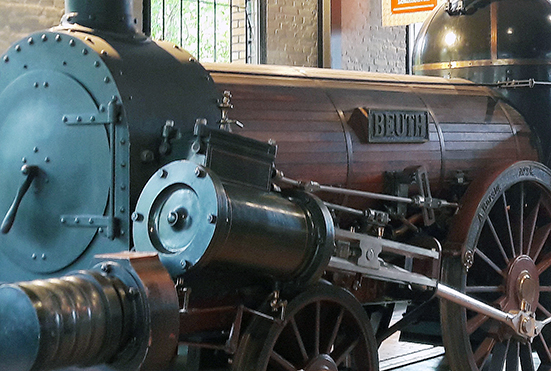

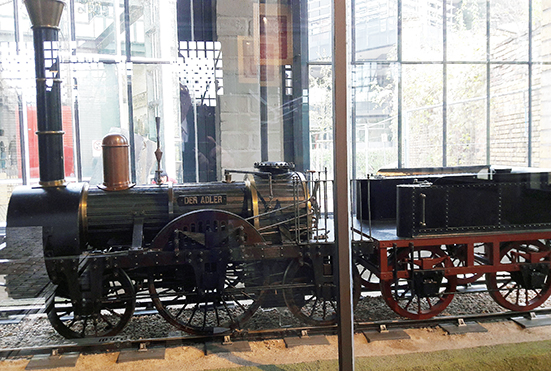

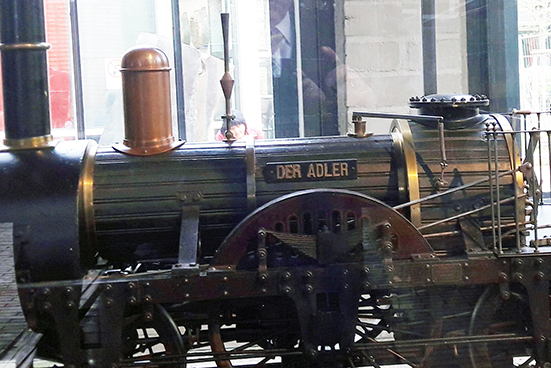

Dazwischen fand die Aufführung des Bevenuto Cellini – ein Künstlerdrama in Zeiten nicht der Renaissance, vielmehr der beginnenden Industrialisierung – als Eröffnung des Musikfestes statt, worauf in der nächsten Besprechung eingegangen werden wird.

Torsten Flüh

Musikfest Berlin

bis 19.9.2019

[1] Vgl. dazu auch den ausführlichen Artikel zum catalogue von Michel-Antoine David in der Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers in der Erstausgabe von 1751. Wikisource.

[2] Olivier Messiaens: Vorworte zum Catalogue d’Oiseaux. In: Berliner Festspiele (Hg.): 30.8.2019 Pierre-Laurent Aimard. Berlin, 2019, S. 10.

[3] Habakuk Traber: Kosmos Klavier. In: Berliner Festspiele (Hg.): 30.8.2019 … S. 7.

[4] Hector Berlioz: Mémoires. Chapitre XXXI. Paris 1870. (Site Hector Berlioz)

[5] Ebenda Chapitre XXIV. (Site Hector Berlioz)