Musik – Signale – Militär

Signale und Musik

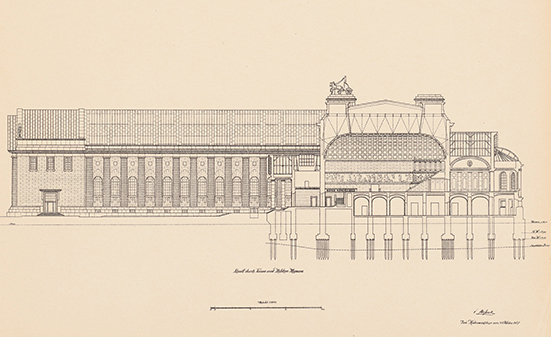

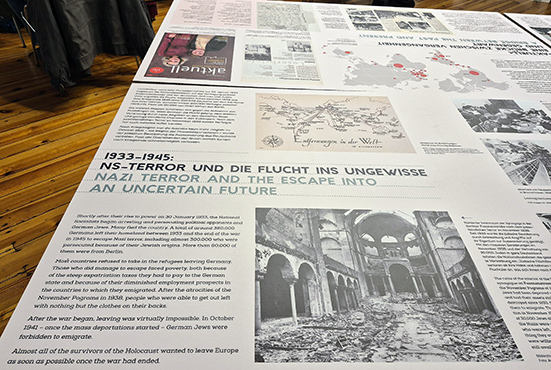

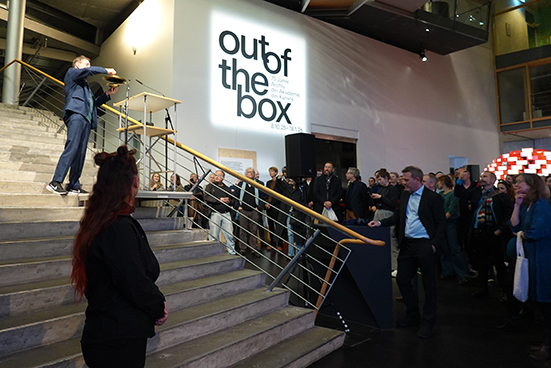

Zur Sonderausstellung Zerbrochne Harmonien – Kleist und die Musik und der wissenschaftlichen Tagung „[A]uf Töne bezogen“ – Musik im Werk Heinrich von Kleists im Kleist-Museum

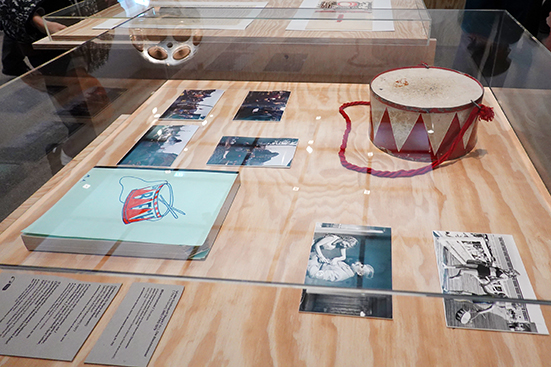

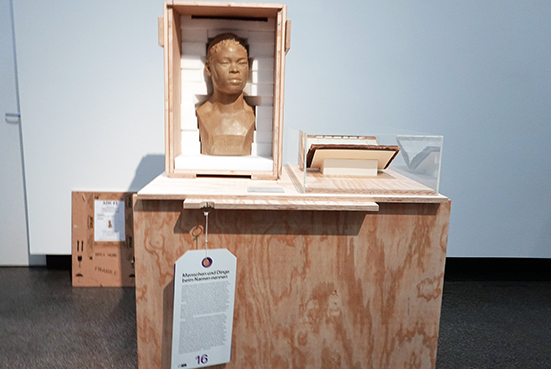

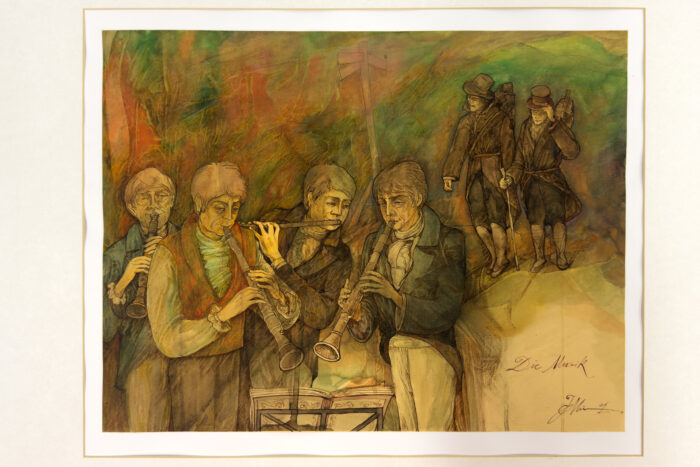

Heinrich von Kleist trat im Alter von 14 Jahren in das Königlich-Preußische Infanterie-Regiment Nr. 15 (Regiment Garde) ein und lernte die Klarinette als Musikinstrument im Militär kennen. Er blieb 7 Jahre im Militärdienst, wie es üblich war. Der junge Heinrich hatte somit genug Zeit, um die Klarinette im herausragenden Regiment in Potsdam zu hören und spielen zu lernen. Wann er selbst begann, die Klarinette zu spielen, ist nicht überliefert. Im die Sonderausstellung eröffnenden Aquarell mit dem in Zivil Klarinette spielenden Heinrich und seinen Freunden imaginiert ihn Jon Mincu als Musiker. Im Regiment hatte die Klarinette die Aufgabe, Signale zu geben und im Marsch die Melodie zu spielen.

Der Kurator der Ausstellung wie auch Organisator der Tagung Dr. Adrian Schliebe ist selbst ein beeindruckender Musiker am Klavier. Damit verfügt er über ein Musikwissen, das für Ausstellung und Tagung eine Rolle spielte. Die Militärmusik um 1800, sofern sie nicht in Notenschriften erhalten wurde, ist flüchtig. Die zu Signalen transformierten Töne und die synchronisierenden Marschmusiken dürften ein Teil der Lebenswirklichkeit des jungen Heinrich gewesen sein. Er wird einerseits als Empfänger die befehlsförmigen Signale und Märsche gehört haben. Anderseits könnte der Fähnrich Kleist selbst als Klarinettist in die Befehlsstrukturen der Militärmusik eingebunden gewesen sein. Um 1800 wird die Klarinette durch Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart zum virtuosen Musikinstrument. Neben den Texten zur Musik, Briefreflexionen über sie, Musikalität von Texten und Texte zur Musik sind es Musikkomposition von Texten Kleists, die in der Ausstellung und während der Tagung diskutiert wurden.

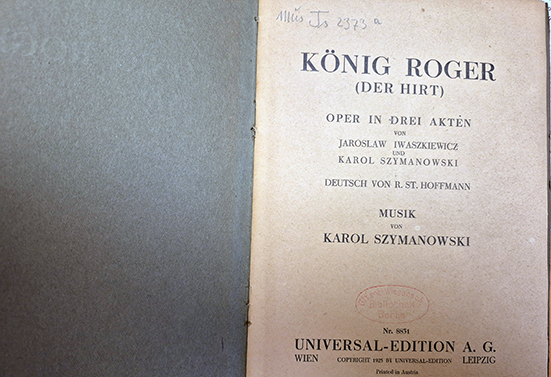

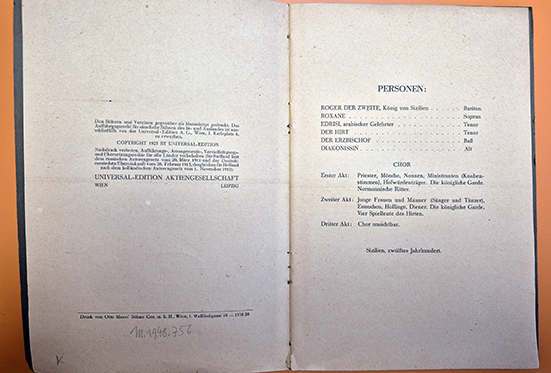

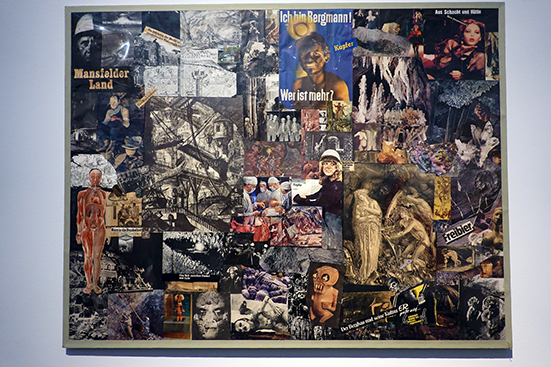

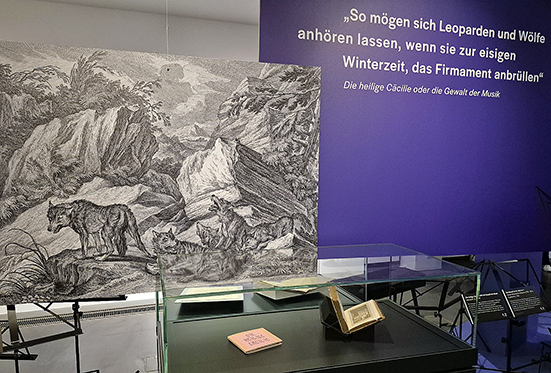

Mit dem Ausstellungstitel Zerbrochne Harmonien spielt Schliebe bereits auf Kleists Lustspiel Der zerbrochne Krug an. Zerbrochene Krüge werden denn auch materiell und visuell zu einer Signatur der Ausstellung. Als hätten die Frankfurter*innen dutzende von mehr oder weniger zerbrochenen Krügen zur Ausstellung beigesteuert, werden sie aufgereiht und aufgehängt. Kleists Schreibweise – „zerbrochne“ – ließe sich als ein Bruch in der Orthografie lesen. Schließlich werden in der Ausstellung DREI HERAUSRAGENDE KRUG-OPERN von Fritz Geißler (1968), Viktor Ullmann (1942) und Zbynèk Vostřák (Rozbitý džbán 1960/61) präsentiert. Doch zunächst geht es in der Ausstellung um die GEWALT DER MUSIK und damit um Darstellungen von Heinrich von Kleists Legende Die heilige Cäcilie aus den Berliner Abendblättern.

Man könnte beim Teiltitel Gewalt der Musik auch danach fragen, was Gewalt für Heinrich von Kleist hieß. Denn er machte ab dem 14. Lebensjahr in der Armee gewiss, was wir heute Gewalterfahrungen nennen. Das gehörte zum Erziehungsprogramm eines niederen, männlichen Adligen in Preußen. Die Gewalt bezog sich nicht zuletzt auf Märsche und Marschmusik. Während 1751 die Instrumentierung des Armee-Marsches Nr. 219 noch keine Karinette vorsah, schreibt der Armee-Marsch Nr. 222 (Kav. Nr. 82) 1792 „2 Klarinetten, 2 Corni in C, Fagotto = 5 Stimmen“ vor.[1] Kalkbrenner weist daraufhin, dass die Jahresangabe der Armee-Märsche sich „nicht als die Zeit der Entstehung“, sondern nur auf die Zeit der „Niederschrift“ beziehe.[2] Demzufolge entstanden Armee-Märsche aus einer Praxis der verfügbaren Instrumente und des Exerzierens in der Armee. In dem Maße wie sich die Märsche wiederholen ließen, wurden sie eingeübt und irgendwann niedergeschrieben.

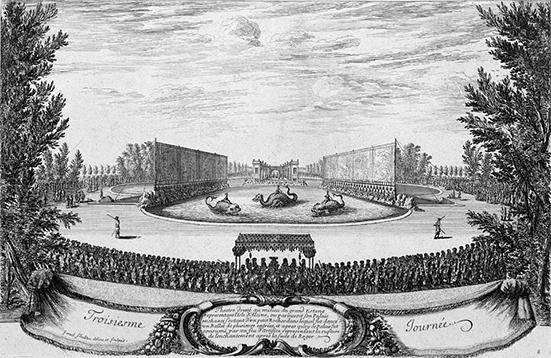

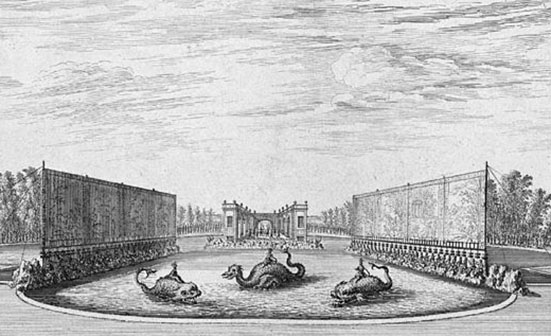

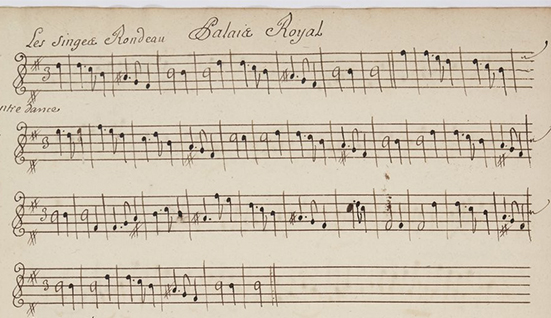

Der Armee-Marsch wird zunächst und seit alters her mit der Trommel und der Trompete instrumentiert. Die Trommel gibt den synchronisierenden Takt an. Die Trompete setzt ein ebenfalls synchronisierendes Signal z.B. zum Angriff. Signale sind geschlossene akustische Zeichensysteme. Die Klarinette übernahm im 18. Jahrhundert ebenfalls die Funktion der „signal calls“ in den Lagern etc.[3] In militärischen Handbüchern in England, Frankreich und Preußen wird beschrieben, wie Militärkapellen Kolonnen mit Märschen anführten, die die Moral stärkten und das Marschtempo regeln sollten, wobei Klarinetten die wichtigen Melodielinien spielten.[4] Takt, Tempo und Melodie bilden die Elemente für den Armee-Marsch. Dafür lässt sich bedenken, dass der Taktstrich in Partituren erst knapp 100 Jahre zuvor durch Lully am Hof Ludwig XIV. verbindlich eingeführt und durch die Akademie durchgesetzt worden war.

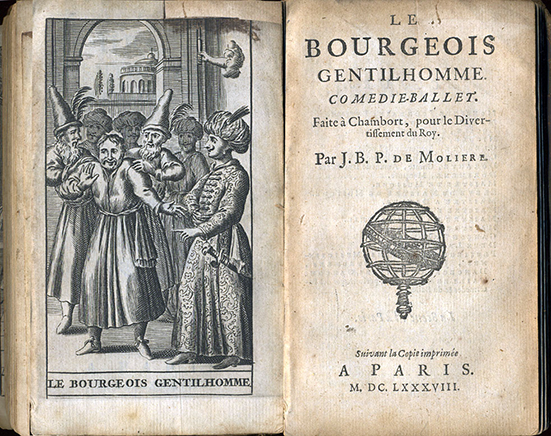

Die Klarinette als neues Instrument, das aus der Schalmei hervorgegangen war, übernimmt in der Musik demnach vor allem die Funktion der Melodie. Johann Mattheson hatte 1739 in seinem Buch Der vollkommene Capellmeister noch die Oboe als Weiterentwicklung der Schalmei gesehen und diese für die Melodie genutzt.[5] Eine Melodie funktioniert als ein kurzes Narrativ, das wiedererkannt werden soll. Die Melodie im Armee-Marsch soll Gefühle anstoßen. Für Heinrich von Kleist werden durch die Musik und insbesondere die Melodie beispielsweise Gefühle geweckt. Seit Jean-Baptiste Lullys Marschmusiken am Hof Louis XIV. kommen melodische Färbungen zum Marsch hinzu, die durch die Instrumentierung im Le Bourgeoise gentilhomme den Marsch als türkisch bzw. osmanisch erkennen lassen.[6]

Armee-Märsche lassen sich als akustische Synchronisierungsmaschinen vor und nach den kämpferischen Handlungen einer Schlacht formulieren. Die Synchronisierung vom Leben in der Armee, am Standort in Potsdam oder im Lager in Mainz läuft nicht zuletzt über Melodien, die wiederholt werden können und durch Erinnerungen Gefühle wecken und mitteilbar machen. Ein Regiment schafft sich nicht zuletzt seine Identität über wiederholt geteilte Melodien aus den Märschen. Dass diese Synchronisierungsmaschinen in Preußen ab dem 18. Jahrhundert mehr oder weniger systematisch mit Takten niedergeschrieben wurden, lässt sich als Modernisierung der Armee u.a. durch Emotionalisierung und Nationalisierung bedenken. Schließlich beginnt Kalkbrenner erst nachträglich am Ende des 19. Jahrhunderts die „Armee-Märsche“ in einer historischen Perspektive, in der vor allem die königlichen Akteure seit Friedrich II. als Komponisten der Märsche auftreten, niederzuschreiben.

Kalkbrenner erwähnt für seine Armee-Märsche ebenfalls solche, die aus der Opern-Literatur um 1800 in die Militärmusik übernommen werden. Der Austausch zwischen Militär und Oper dürfte zumindest seit dem späten 18. Jahrhundert eine gängige Praxis geworden sein. So ist es z.B. der Marsch der Priester aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart von 1791 mit der Instrumentierung u.a. durch 2 Klarinetten, der einen Wink auf die Verbreitung der Klarinette gibt.[7] Die Konstruktion der Klarinette und ihre Verbreitung in Märschen führt u.a. dazu, dass der Militärmusikrang eines Hautboisten, der also eine hölzerene Oboe spielte, bald eine Klarinette spielte. Balthasar Eccardt berichtet wenige Jahre später als Musiker in der Napoleonischen Armee, dass er zwar den Rang eines Hautboisten gehabt habe, aber die Oboe in der Armee bereits von der Klarinette abgelöst worden war.[8] – Verfügte Kleist über ein Musikwissen, das über die Militärmusik hinausging? In einer Erzählung über seine Jugend im Militär schreibt Kleist mit einem erstaunlich gewandten Fachvokabular aus der Musik über seine Gefühle.

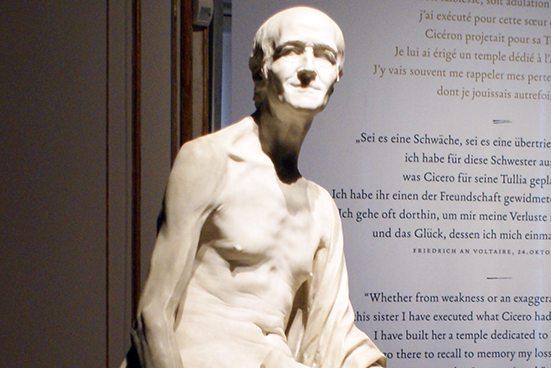

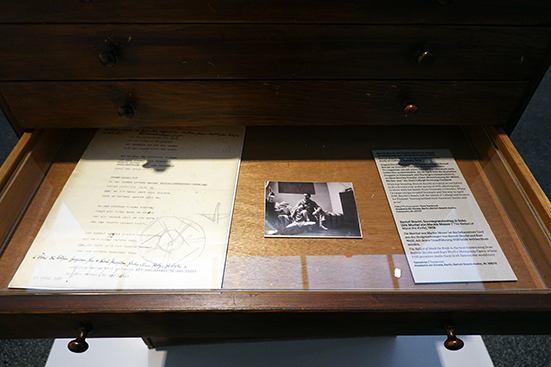

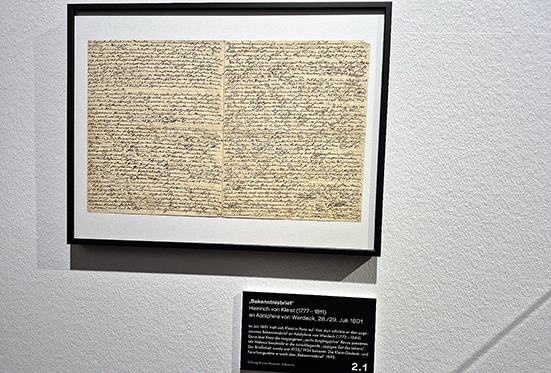

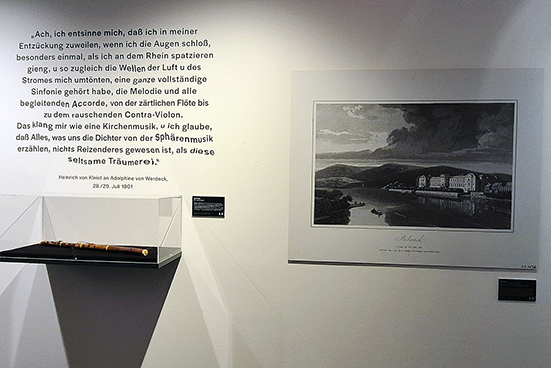

In der Ausstellung wird das Faksimile von Kleists eng beschriebenem Brief an Adolphine von Werdeck vom 28./29. Juli 1801 aus Paris gezeigt, in dem Musik für den 23jährigen wiederholt eine Rolle spielt. Einerseits bezeichnet er sich selbst als ein „vorher todtes Instrument“, das durch das „Gehör“ während seiner Stationierung als 16jähriger in Mainz zum Leben erweckt wurde. Andererseits wird ihm das dortige Naturerlebnis am Rhein zu einer „Sinfonie“:

„Ach, ich entsinne mich, daß ich in meiner Entzückung zuweilen, wenn ich die Augen schloß, besonders einmal, als ich an dem Rhein spatzieren gieng, u. so zugleich die Wellen der Luft u. des Stromes mich umtönten, eine ganze vollständige Sinfonie gehört habe, die Melodie und alle begleitenden Accorde, von der zärtlichen Flöte bis zu dem rauschenden Contra-Violon. Das klang mir wie eine Kirchenmusik, u. ich glaube, daß Alles, was uns die Dichter von der Sphärenmusik erzählen, nichts Reizenderes gewesen ist, als diese seltsame Träumerei.“[9]

Kleist verwendet recht geschickt in dieser Passage Begriffe der Musik – umtönten, Sinfonie, Melodie, Accorde, Flöte, Contra-Violon, klang, Kirchenmusik, Sphärenmusik –, um ein Naturerlebnis zu beschreiben. Er unterscheidet dabei zwischen der solistischen Flöte und dem Contra-Violon als Vorläufer des Kontrabasses. Die Formulierung, dass ihn „zugleich die Wellen der Luft u. des Stromes (…) umtönten“ weist daraufhin, dass Kleist über eine Vorstellung von der Akustik in „Wellen“ verfügte. Um 1800 werden zunehmend Experimente angestellt, um Töne als Schallwellen zu messen.[10] Die Schallwellen in der Luft werden von ihm mit den Wasserwellen des Rhein zu einem akustisch vielschichtigen Erlebnis der Töne, zumal er die Augen geschlossen hatte. Gleichzeitig stammt der Brief aus Paris, wo Kleist offenbar in einige naturwissenschaftliche Vorlesungen hineingehört hatte.[11]

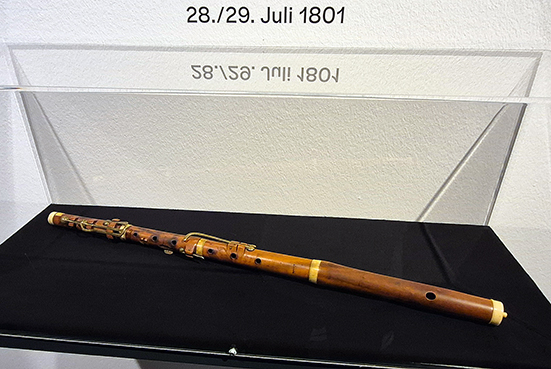

Die Ausstellung Zerbrochne Harmonien stellt ein Netz aus Texten von der und über die Musik bei Kleist her. Zum Brief an Adolphine von Werdeck mit der Erwähnung der „Flöte“ wird eine historische Flöte aus der Sammlung des Museums Viadrina, dem Stadtmuseum von Frankfurt, gezeigt, wie sie um 1800 konstruiert worden sei. Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik wird mit verschiedenen Darstellungen und der Vorstellung heulender Wölfe in Texten zur Natur um 1800 konstelliert, weil die vier Brüder nach dem vereitelten Bildersturm jede Nacht das „gloria in excelsis“ singen. Nach der erweiterten Fassung der „Legende“ aus den Berliner Abendblättern von 1810 heißt es in den Erzählungen, „mit einer entsetzlichen und gräßlichen Stimme, das gloria in excelsis zu intoniren“ begannen. „So mögen sich Leoparden und Wölfe anhören lassen, wenn sie zur eisigen Winterzeit, das Firmament anbrüllen:…“[12] Dass Kleist den Text schon in den Berliner Abendblättern eine „Legende“ nannte und in beiden Schlussformulierungen wiederum die „Legende“ als Erzählgenre benennt, wird nicht erwähnt.[13]

Die Berliner Abendblätter sind indessen der Schauplatz eines Theaterskandals um die am Nationaltheater konkurrierenden Sängerinnen Auguste Schmalz und Emilie Herbst. Als Redakteur und/oder Autor eröffnet Heinrich von Kleist mit der Signatur „Vx.“ am 17. Oktober 1810 eine Abfolge von Texten zu Auguste Schmalz. Auguste Amalie Schmalz gehörte seit 1810 zum Ensemble des Berliner Opernhauses Unter den Linden. Am 5. Oktober 1810 hatte Schmalz die Camilla von Ferdinando Paer im Königlichen National-Theater bzw. Königlichen Schauspielhaus offenbar so bemerkenswert gesungen, so dass Kleist im Anschluss an eine „(u)nmaßgebliche Bemerkung“ zum „Theater.“ über den ausbleibenden Kassenerfolg von „Werke(n) Göthe’s“ ein Widmungsgedicht auf sie veröffentlicht:

„An die Nachtigall.

(Als Mammsell Schmalz die Camilla sang.)

Nachtigall, sprich, wo birgst du dich doch, wenn der

tobende Herbstwind

Rauscht? — In der Kehle der Schmalz überwin⸗

tere ich.

Vx.“

Neben Zeitungstexten mit anderen Themen wie den „Polizeilichen Tages-Mittheilungen.“ fügt Kleist damit das Gedicht „An die Nachtigall“ in den Kontext einer Abfolge von Texten, die ab dem 4. Abendblatt wiederholt unter der Rubrik „Theater.“ erscheinen. So auch im 13. Blatt vom 17. Oktober 1810. Das als Rätselfrage formulierte Preisgedicht wiederholt ebenfalls das bereits eingeführte Genre der Rätsel und Logogriphe.[14] Mit der Widmung – „An die Nachtigall“ –, der Frage und der Antwort der Nachtigall – „ich“ – aus der Kehle der Schmalz im Modus des Chiasmus‘ wird nicht nur die Nachtigall gefragt, vielmehr wird die „Schmalz“ zur „Nachtigall“. Einerseits setzt Kleist damit überhaupt die Stimme der Schmalz als Thema in der Abfolge der Abendblätter, andererseits wird eine rhetorische Figur erprobt. Am 18. Oktober wird „die berühmte Mamsell Schmalz“ unter der Rubrik „Stadt-Neuigkeiten“ wiederum erwähnt. Nun geht es um eine „totale() Reform unsers Theaters“ und die Wiedereinführung der „Italiänische(n) Oper“, aus deren Anlass Kleist die „3200 Thlr. jährliche(s) Gehalt“ für die Schmalz erwähnt, was gewiss eine hohe Summe war.

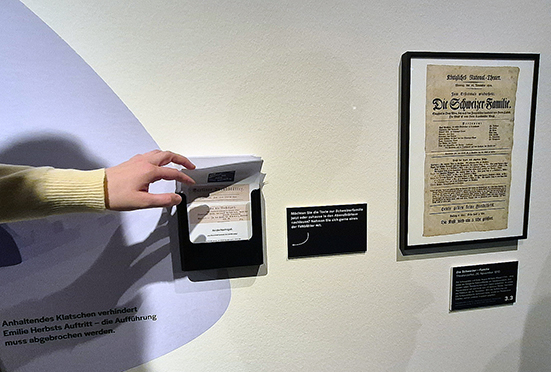

Am 13. November 1810 verschärft Kleist die Debatte um die Opernsängerin Schmalz, dergestalt dass er nun Partei für die „Mmselle. Schmalz“ in der „Hauptfigur“ der Emeline in dem Singspiel Die Schweizerfamilie von Joseph Weigl Partei ergreift. Die Oper Camilla war eine halbernste (dramma semiserio), italienische, während nun das deutschsprachige Singspiel andere Anforderungen stellt. Zwei Wochen später erscheint dann von Schulz ein Verrisss der Schweizerfamilie mit „Mslle. Herbst“ unter der Rubrik „Theater.“ in den Berliner Abendblättern. Das ganze Singspiel mit seiner Musik wird als „Gesetz- und Verfassungslos“ kritisiert „und Mslle. Herbst leistete sehr viel, wenn auch nicht alles“. Der Theater-Artikel richtet sich allerdings nicht nur gegen das Singspiel und Emilie Herbst, vielmehr greift er August Wilhelm Iffland als Direktor des Nationaltheaters frontal an.

Doch für Emilie Herbst waren ihr Auftritt in der Schweizerfamilie und die Rezension in den Berliner Abendblättern folgenreich. Am 5. Januar 1811 schreibt sie in Berlin einen Brief an Friedrich Wilhelm III. mit dem „Gesuch“, dass der „(a)llerdurchlauchtigste (g)roßmächtiste() König“ den „Befehl“ erteilen möge, dass sie „zum erstenmal wieder (in dem Singspiel) auftreten darf“.[15] Emilie Herbst sah die Vorstellung am 21. November 1810 als einen Schicksalsschlag. Doch Friedrich Wilhelm III. lehnte die „Bittschrift“ ab, weil die „Supplicantin für das Rigaer Theater“ bereits engagiert sei.[16] Emilie Herbst wendet sich daraufhin am 22. Januar 1811 an den Staatskanzler Karl August von Hardenberg, um zu fragen, „ob die Ordre schon ertheilt“ sei.[17] Sie blieb offenbar erfolglos. Ihre Spur verliert sich danach. Auguste Amalie Schmalz trat dagegen noch bis 1817 regelmäßig im Berliner Opernhaus auf.[18]

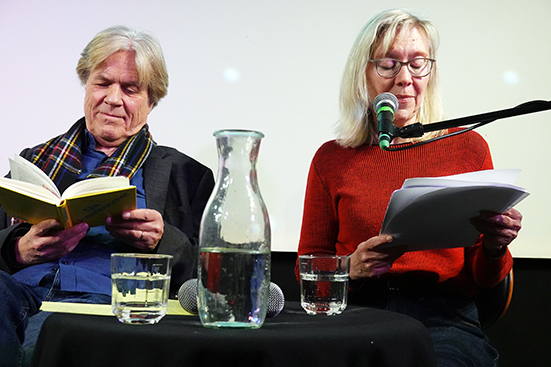

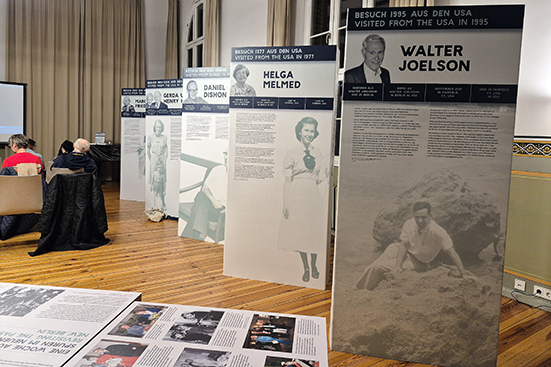

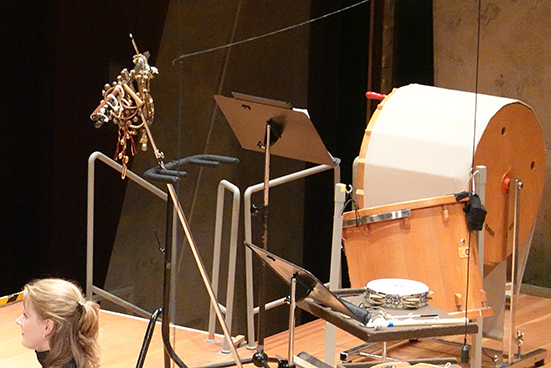

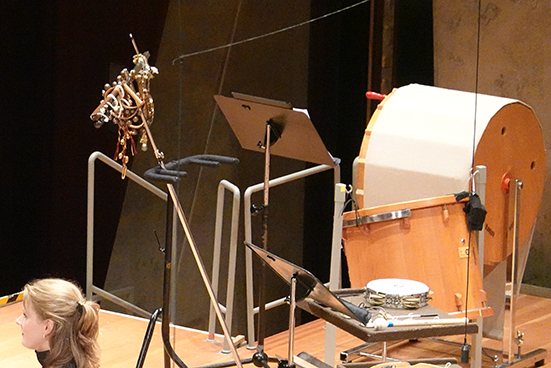

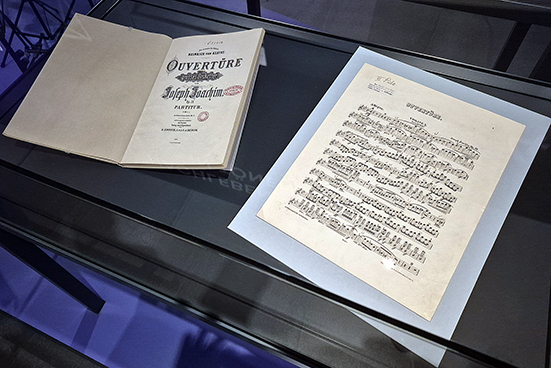

In der Ausstellung werden weiterhin mehrere Beispiele für die Nachwirkung der Texte Heinrich von Kleists in der Musik dargestellt. Im Tagungsprogramm wurden „Vier Miniaturen über Heinrich von Kleist“ unter dem Titel ,den sichern Weg zu finden/ungestört‘ von Kilian Verburg durch Friederike Schumann (Klarinette) und Frank Israel (Cello) aufgeführt. Die Kompositionen von 2025 bringen die Klarinette zu einer neuen Geltung. Kilian Verburg hat schon 2016 mit Zerbrochnes Krugfragment – VV. 1097-1117 für Klarinette solo die Klangfarben und Spielmöglichkeiten des Instruments erforscht.[19] Es geht dabei nicht um eine Melodie, vielmehr erhält bei ihm die Klarinette eher eine eigenwillige Stimme. In der Version für Klavier (solo) kommt es entsprechend stärker auf den Anschlag und seinen Nachklang an. Im Komponistengespräch mit Adrian Schliebe spricht Kilian Verburg davon, dass er sich durch Texte von Heinrich von Kleist wie Penthesilea, Das Käthchen von Heilbronn, Der Prinz von Homburg und die Erzählungen inspirieren lasse.[20]

Kleist hat die Töne selbst in den Fokus zu seiner Literatur gesetzt. Sein Schreiben sei „auf Töne bezogen“ hat Heinrich von Kleist 1811 formuliert. Töne und gewiss auch, Schläge, Anschläge, Pausen und Flow wurden in den verschiedenen Vorträgen der Tagung diskutiert, die auf YouTube verfügbar sind und im Kleist-Jahrbuch der Heinrich von Kleist-Gesellschaft veröffentlicht werden. Töne und Signale spielen in den Texten Kleists eine prominente Rolle. Kleist hatte nicht zuletzt mit dem Zeitungsprojekt Berliner Abendblätter ein Gespür für das Komponieren, selbst dann, wenn er eine Legende schreibt, die Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik heißt. In dem Begriff der Legende steckt mit legendum das zu Lesende. Gewiss muss der Text erst einmal gelesen werden. Auch Töne werden nicht nur gehört, vielmehr werden sie mit dem erinnernden Wissen und Musikwissen gelesen und gedeutet. Mit dem sich ständig wiederholenden Singen des „gloria in excelsis“ wird der Text auch zu einem sinnentleerten Fluch. Die Legende versperrt sich letztlich einem Sinn. Der liturgische Sinn im Gottesdienst des „gloria in excelsis“ ist – zerbrochn.

Torsten Flüh

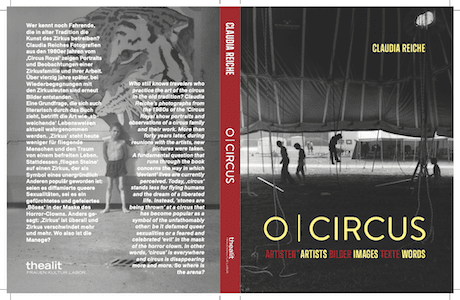

Zerbrochne Harmonien

Kleist und die Musik

bis 14. Juli 2026

Kleist Museum

[1] Th. A. Kalkbrenner: Die königlich Preussischen Armee-Märsche. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1896, S. 47. (Digitalisat)

[2] Ebenda S. 48.

[3] Martin Freres Company: Clarinet in Military Bands: History, Function, and Practical Guidance Internet

[4] Eigene Übersetzung nach ebenda.

[5] Zur Schalmei siehe: Torsten Flüh: Kombination und Wissen in der Weltmusik. Das Ensemble Mixtura erforscht Klangfelder bei ultraschall berlin im Radialsystem V. In: NIGHT OUT @ BERLIN 29. Januar 2016.

[6] Siehe: Torsten Flüh: Schauspiele der Weltordnung. Emmanuelle Haϊm dirigiert und komponiert Jean-Baptiste Lully und Jean-Philippe Rameau für die Berliner Philharmoniker. In: NIGHT OUT @ BERLIN 3. November 2025.

[7] Th. A. Kalkbrenner: Die … [wie Anm. 1] S. 22.

[8] Er nennt auch eine Marschordnung für den Klarinettisten, wie sie im Preußischen Militär vergleichbar gewesen sein kann. „In Russland nennt er klar die Marschordnung im Gefecht: Unser Obrist Brückner an der Spitze, hinter ihm die Tambours und diesen wir, die Mussick.“

Hans-Joachim Harder: Die Erinnerungen des Balthasar Eccardt – ein Schicksal inmitten der „großen Geschichte“. In: Mireille Geering (Hg.): Als badischer Militärmusiker in Napoleons Kriegen. Stuttgart: Kohlhammer, 2013, S. 1-2.

[9] Heinrich von Kleist an Adolphine von Werdeck 28./29. Juli 1801. In: Kleist-Digital: Briefe:050. (Seite 2-3)

[10] Siehe: Dieter Ullmann: Chladni und die Entwicklung der experimentellen Akustik um 1800. In: Archive for History of Exact Siences, March 1984 Volume 31, Luxemburg: Springer, 1984, S. 46.

[11] Kleist erwähnt in dem Brief „Humboldt“, der ihn bei „einigen französischen Gelehrten eingeführt“ habe. Kleist-Digital gibt an, dass Wilhelm von Humboldt gemeint sei, der sich jedoch zwischen 1799 und August 1801 auf Reisen in Spanien und Südfrankreich befunden hat. Die Pariser Gelehrten der Naturwissenschaften waren Alexander von Humboldt wesentlich vertrauter. Doch Alexander von Humboldt befand sich seit 1799 auf seiner Reise nach Südamerika. Kleists kritische Ausführungen beziehen sich indessen auf die Naturwissenschaften. Die Erwähnung „Humboldt(s)“ ist insofern einigermaßen rätselhaft für den Juli 1801 in Paris. Oder hatte Kleist Alexander von Humboldt vor seiner Abreise getroffen.

Heinrich von Kleist … [wie Anm. 8] S. 5-6.

[12] Heinrich von Kleist: Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. Textwiedergabe nach: [D2] Kleist, Heinrich von: Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. In: Kleist, Heinrich von: Erzählungen. Zweiter Theil, Berlin: Realschulbuchhandlung, 1811, S. 150-151. (Kleist-Digital)

[13] Siehe Torsten Flüh: THE INJURIOUS POWER OF MUSIC A short reading of Kleist’s curious legend „Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik“. Paper for the Conference on Music and Literature in German Romanticism 8 – 10 December 2000 (University College Dublin, National University of Ireland) @ academia.edu.

[14] Zum Logogriph siehe: Torsten Flüh: Vom Logogriph als Genre der Zeitung. Zur Sonderausstellung Zwischen Tinte und Tatsache: Kleists „Berliner Abendblätter“ und den Kleist-Festtagen in Frankfurt (Oder). In: NIGHT OUT @ BERLIN 1. November 2023.

[15] Zitiert nach Emilie Herbst an Friedrich Wilhelm III., 5.1.1811 [Akte 3, Bl. 47] In: Roland Reuß und Peter Staengle (Hrsg.): Brandenburger Kleist-Blätter II. Basel/Frankfurt am Main: Stroemfeld, 1997, S. 326-327.

[16] Ebenda S. 327.

[17] Ebenda S. 330.

[18] Siehe Auguste Schmalz: Wikisource.

[19] Siehe Kilian Verburg: Zerbrochnes Krugfragment – VV. 1097-1117 für Klarinette solo auf soundcloud.

[20] Siehe Video 10. Komponistengespräch und Abschlussdiskussion YouTube.