Geschlecht – lesbisch – Sichtbarkeit

Macht Euch sichtbar!

Zur Ausstellung Lila Wunder 1920/2020 Begegnungen und Verbindungen – sichtbar werden – sichtbar bleiben in der P120

Lila Wunder gibt es immer wieder – und viele. Google kennt das Lila Wunder vor allem als stark duftende Teehybridrose, die sicherlich nicht zu verschmähen ist. Doch eigentlich ist das Lila Wunder in der P120 mit dem lila Samtvorhang und lila Teppich Dem lila Lied von 1920 viel näher als der Teehybridrose.[1] Das Lila Wunder, das sich hier entfaltet, sind die weiblichen Künstler*innen zwischen Josephine Baker, Else Lasker-Schüler und Renée Sintenis, die in Berlin in den 20er Jahren neuartige Frauenrollen kreierten, zu denen auch die Liebe zum gleichen Geschlecht und das Spiel mit Geschlechterrollen gehörte. Vor allem drängten sie in die Domäne der schreibenden, malenden und tanzenden Männer. Denn die Kunstproduktion war männlich. Josephine Baker tanzte ihren selbstkreierten Tanz und wurde nach Harry Graf Kesslers Tagebuch am 13. Februar 1926 in „jeux saphiques“ mit der Schriftstellerin Ruth Landshoff im Anzug beobachtet.[2]

Jan Feddersen von der Initiative Queer Nations und dem Projektraum Kunst & Kultur/Queeres Kulturhaus (E2H) verlas ein ausführliches Grußwort des Senators für Kultur und Europa Dr. Klaus Lederer, der aus pandemischen Termingründen am 9. Oktober nicht zur Ausstellungseröffnung erscheinen konnte. Berlin will tanzen, was seit Monaten und im Moment wieder ganz besonders schwierig geworden ist. Klaus Lederer führte mit seiner Rede vor allem zurück in die 20er Jahre, als lesbische Künstlerinnen in Berlin in einem zuvor ungekannten Maße sichtbar wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg und der zweiten Welle der Spanischen Grippe im Herbst 1918, kam im Herbst 1919 Richard Oswalds Dokudrama und Magnus Hirschfelds „(s)ozialhygienische(s) Filmwerk()“ Anders als die Andern heraus. Ab 1920 verbreitete sich das Lila Lied von Mischa Spoliansky ebenso rasant in Berlin, wie Claire Waldoff mit ihrer Lebensgefährtin Olga von Roeder zum Mittelpunkt des Berliner Kabaretts und des lesbischen Nachtlebens bis 1933 wurde.

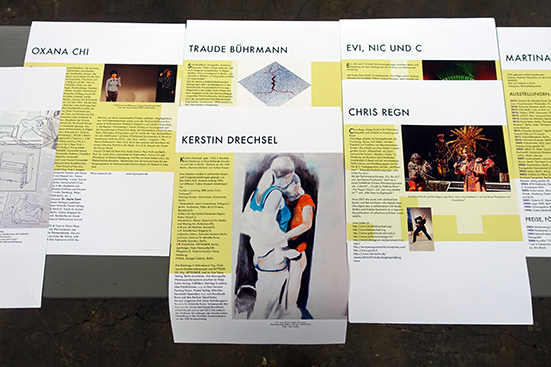

Das lesbische Berlin der 1920er Jahre wird von der Kuratorin Mesaoo Wrede und dem LAZ – Lesbisches Aktionszentrum Westberlin, das sich 1972 gründete – aktuellen Künstlerinnen wie Kerstin Drechsel, Stef. Engel, Claudia Balsters & Hannah Goldstein, Traude Bührmann u.a. in einem „dialogischen Prinzip“ gegenübergestellt. Künstlerinnenpaare wie Heidi von Plato, Schriftstellerin, und Kerstin Drechsel, Malerin, werden allerdings nicht eingehender thematisiert. Da wäre kuratorische Luft nach oben, zumal Heidi von Plato zu den Autorinnen der radikal-feministischen Zeitschrift Die Schwarze Botin (1976-1987) gehörte. Mesaoo Wrede möchte „queere Themen wie Identität und Selbstfindung, Inspiration, Ikone und Vorbild“ aufgreifen. Zumindest hinsichtlich der von Wrede bewunderten Josephine Baker muss frau wohl weniger von einer ontologischen „Selbstfindung“ als einer Erfindung des Selbst sprechen, wie Hannah Durkin kürzlich mit ihrem Buch Josephine Baker & Katherine Dunham – Dances in Literature and Cinema[3] gezeigt hat.

Harry Graf Kesslers Tagebuchnotiz vom 13. Februar 1926 mit Josephine Baker und Ruth Landshoff in einer Sapphischen Szene oder Sapphischen Spielen war nicht der erste Auftritt der Tänzerin in Berlin, mit denen das Revue-Girl Geschlechterrollen wenigstens überschritt. Um die gleiche Zeit ließ sich Josephine Baker auf dem Pariser Platz wahrscheinlich von Karl Vollmoeller in einem Sulky fotografieren, der von einem afrikanischen Strauß gezogen wurde.[4] Das Fuhrwerk für Pferderennen wurde so ziemlich ausschließlich von Männern gefahren. Straußenfedern verwendeten Revuestars für ihre Kostüme und als Fächer zur zeitweiligen Verdeckung ihrer nackten Körper. Selbst wenn das Foto vom Pariser Platz wahrscheinlich von Vollmoeller für die Presse inszeniert war, ist es heute weitgehend als ikonisch für Bakers Selbstinszenierung in den 20er Jahren vergessen. Die Revue-Tänzerin hält in einer ebenso sportlichen wie männlichen Geste die Zügel in der Hand. Baker war sich anscheinend dem Spiel mit dem Sichtbaren bewusst. Sie wechselt durchaus die Geschlechter wie ihre Freundin Landshoff, die für Kessler „wirklich wie ein bildhübscher Junge aussieht“.[5]

Dass Harry Graf Kessler in Ruth Landshoff eher einen Jungen erblickte als in der kaum bekleideten, doch ebenfalls fast knabenhaften Baker spricht für visuelle Geschlechterüberschneidungen. Wann wird das Mädchen sichtbar zum Jungen? Mit Josephine Baker und den von Mesaoo Wrede auf der Tafel zitierten Formulierungen „Ich war nicht wirklich nackt, ich hatte nur keine Kleider an“ und „Ein Geiger hat seine Geiger, ein Maler hat seine Palette, aber ich habe nur mich, ich bin das Instrument, das ich pfleglich behandeln muss“ wird die Frage der Sichtbarkeit angesprochen. Was als sichtbar inszeniert wird, unterliegt der rhetorischen Figur des Aprosdoketon, die das Zu-sehen-geglaubte, auf überraschende Weise zurecht oder verrückt. Doch Baker operiert wie zeitgenössische Künstler z.B. John Heartfield ebenso mit einer visuellen Rhetorik insofern ihre Nacktheit auf der Revue-Bühne keine vorführen will. Kessler sah bei Karl Vollmoeller, mit dem Ruth Landshoff eine Affäre hatte, Baker tanzen. Und Vollmoeller fotografierte 1926 Josephine Baker allein und mit Ruth Landshoff mehrfach auf experimentelle Weise[6], was mit der Tagebuchnotiz von Kessler korrespondiert.

„Die Baker tanzte mit äusserster Grotesk Kunst und Stilreinheit; wie eine ägyptische oder archaische Figur, die Akrobatik treibt, ohne je aus ihrem Stil herauszufallen. So müssen die Tänzerinnen Salomos und Tutankhamons getanzt haben.“[7]

Die kunsthistorische Assoziation Kesslers ist schon ein wenig zu weit einordnend, denn „ihr() Stil“, ihre Choreographie ist einzigartig. Hannah Durkin sieht Baker wenigstens als „coauthor“ ihrer Tanzszenen auch im Film, obwohl sie nicht als solche genannt werde.[8] Im Kontext und der Darstellung einer „Black womanhood“ im Film erscheine sie „unrestricted; her rapid gestures seemed to resist on ordered pattern and appeared spontaneous rather than choreographed“.[9] Doch Choreographie kann eben genau diese Spontaneität enthalten, die Harry Graf Kessler nur schwer und mit einem gewissen Maß der kunsthistorischen Verkennung beschreiben kann. Wenig später, 1927, erschien Josephine Baker in Paris in ihrem ersten Film La Sirène de tropique und arbeitete zugleich mit ihrem Sekretär Marcel Sauvage an ihrem ersten Buch, Les Mémoires de Joséphine Baker. Durkin hat eine vielsagende „thirty-second sequence“, die als Werbung für die Memoiren gedacht war, recherchiert und analysiert. Obwohl die Männer später behaupteten, aus ihr einen Star gemacht zu haben, sieht Durkin in der Szene eine Farce, die nicht zuletzt auktoriale Männerphantasien aufdeckt:

„Her overstated movements reduce the scene to farce and point up the fantasies on which men’s depictions are based.“[10]

Mesaoo Wredes Vorschlag, Josephine Baker zu einer lesbischen Ikone zu machen, könnte ein reizvoller Anstoß sein. Denn der Revuestar lässt sich, wie Durkin ausführt, offenbar auf andere Weise im Kontext von „Black womanhood“ und Frauenpraxis lesen. Josephine Baker schaffte es anscheinend über das Revuetheater hinaus, mit Künstlerinnen und Künstlern zu kollaborieren, um neuartige Lebens- und Darstellungsformen an der Schnittstelle von Frauen- und Männerbildern zu entwickeln. In ihren wiederholten autobiographischen Erzählungen montiert Baker mit ihren Co-Autoren auch die Geschichten des Rassismus gekonnt um. Mémoires (1927), Voyages et aventures de Joséphine Baker (1931), Une vie de toutes les couleurs (1935) und Joséphine (1976)[11] formulieren die dem Genre eigene Enthüllung anders, um ein anderes Bild der Schwarzen Frau zu beschreiben.

„In Joséphine, she even takes revenge on a white suitor for crimes against her forebears: „I ordered the young man to his knees and planted him by my bedside. Then I left for the theater. Unkind? Perhaps. But looking back on it now, I wonder if the ghost of an African ancestor humiliated by an arrogant plantation owner hadn’t been lurking someplace under my well-oiled-scalp“.“[12]

Das wiederholt mit ihr nahestehenden männlichen Co-Autoren ausgearbeitete Genre der Autobiographie wird nicht nur zu einer Selbstlebensbeschreibung wie bei Jean Paul, vielmehr sucht die junge Josephine Baker zugleich nach einem Selbst, das sich beschreiben ließe. Die drei ersten Autobiographien gehen mit Filmproduktionen einher und könnten so als Werbung verstanden werden. Doch sie sind nicht nur Erinnerungen, vielmehr wechseln sie im Titel zum Genre der Reise- und Abenteuerromane – Voyages et aventures … –, um nach 1933 mit Une vie de toutes les couleurs während des nicht nur in Deutschland voranschreitenden Rassenwahns ein Statement für Diversität zu formulieren. In Un vie enthüllt der Revuestar nicht nur seinen Körper, sondern die rassistisch-patriarchalen Strukturen des Mittleren Westen. Die Sichtbarkeit der Hautfarbe generiert Machtverhältnisse.

„Une vie’s knowledge of skin tone politics in a Midwestern Black household once again evidences Baker’s authorship and highlights correlations between skin tone and one’s perceived place in U.S. society, serving as a pointed critique of the social restrictions imposed on early-twentieth-century African American women. Such a narrative evokes the “tragic mulatta’s” Otherness.“[13]

Das Jahr 1920 als Beginn der Zwanziger Jahre, in denen lesbische Liebe wenigstens zu einer neuen Sichtbarkeit mit Künstlerinnen wie Else Lasker-Schüler, Hannah Höch, Lotte Laserstein, Renée Sintenis, Jeanne Mommen, Gertrude Sandmann und Josephine Baker gelangte, wird von Mesaoo Wrede und LAZ etwas plakativ gefeiert, um mit aktuellen Künstlerinnen quer durch den Ausstellungsraum in Korrespondenzen zu treten. Während gerade die neuen 20er Jahre mit einer Pandemie und erheblichen politischen Verwerfungen beginnen, geht ein erster Blick zurück, auf lesbische Künstlerinnen, die geradezu kanonisiert worden sind. Kerstin Drechsel setzt sich im Bereich der Unschärfe mit ihren Darstellungen von Besuchen in Clubs mit der Sichtbarkeit auseinander. Sie zeigt in ihren Bildern alles, was zwischen Köpern und Personen passieren kann. Das hat auch sehr viel mit der Berliner Clubszene zu tun, die gerade wegen der Pandemie pausieren muss. Statt gespreizter Beine geht es im Moment um eine gnadenlose Sperrstunde.

Es ist dann doch ein Wink auf die Frage der Sichtbarkeit in geschlechtlicher wie traumatisch-pandemischer Hinsicht, wie Kerstin Drechsel die Unschärfe als visuelle Strategie einsetzt. In der medialen Überfülle der Bilder vom Virus Sars-Cov-2 – übrigens haben sich die Grafiken des Virus immer weiter ausdifferenziert, was im März mit der deiktischen Geste der Fotografie als Bild vom Virus präsentiert wurde, hat zwischenzeitlich diverse ähnliche Bilder vom Virus generiert und auch zerstreut. In der Überfülle der Bilder vom Virus und der Pandemie fehlt es unterdessen an künstlerischen Arbeiten, die sich mit den neuartigen Bildern auseinandersetzen. Die vermeintliche Sichtbarkeit der Pandemie im globalen Tragen von „Masken“ bzw. MNB (Mund-Nasen-Bedeckungen) wird versucht, z.B. mit Fotoprojekten als neuartiges Bild vom Menschen aufzugreifen. Der nackte Mensch trägt MNB. Doch eine wirklich kreative Visualisierung von Virus und Pandemie bleibt aufgeschoben.

In der Ausstellung gibt es viele visuelle Arbeiten, die konzeptuell z.B. mit Miniportraits ein Netzwerk aus lesbischen Frauen von Martina Minette Dreier sichtbar werden lassen. Heike Schader montiert aus Covers von Lesbenzeitschriften der 20er Jahre wie Die Freundin oder Frauenliebe oder Garconne und eigenen Zeichnungen von lesbischen Paaren an der Wand ein Herz, wie es in Social Media verwendet wird, um Zustimmung und Liebe zu zeigen. Stef. Engel durchkreuzt mit eher unübersichtlichen, kleinformatigen Montagen die Sichtbarkeit. Ein ikonisches Foto von Louise Bourgeois mit Penisplastik wird in einer Art Bildschachtel mit einer goldenen Penisplastik und einem Stück schwarzen Stoff kombiniert. Das Stück Stoff verdeckt das Foto auch teilweise. Das ikonische Foto wird gefeiert, transformiert und doch durch die Montagepraxis aus seiner Ikonologie herausgelöst. Stef. Engel montiert in der ausgestellten Serie unterschiedliche Bilder mit Stoffstücken oder Mini-Kostümstücken, die zwischen Fetisch und Verhüllung oszillieren.

Katharina Oguntoye las mehrere Gedichte von Audre Lorde, die sich selbst als „black, lesbian feminist mother poet warrior“ bezeichnetet. Sie hat von einer unabhängigen Jury 2020 den Preis für Lesbische Sichtbarkeit des Senators für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Dr. Dirk Behrendt schon im Sommer verliehen bekommen. Die Preisverleihung soll(te) Ende Oktober stattfinden. Audre Lorde ist seit den 80er Jahre eine entscheidende Stimme für Schwarze lesbische Frauen. 1984 erschien ihr erstes Buch auf Deutsch im sub rosa Frauenverlag mit dem Titel Auf Leben und Tod: Krebstagebuch. Im August 1992 wurde Audre Lorde durch einen öffentlichen Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl bekannt, nachdem es in Rostock und Hoyerswerda zu rassistischen Anschlägen gekommen war. Im Februar 2020 wurde ein Beteiligungsverfahren eröffnet, um eine Straße in Friedrichshain-Kreuzberg nach ihr zu benennen.

„Rostock und Hoyerswerda und Übergriffe und Morde an schwarzen Deutschen, Afrikanerinnen, türkischen und asiatischen Menschen in den letzten drei Jahren werfen nicht lediglich die Frage auf, wie viele Ausländerinnen in Deutschland zugelassen werden können oder wie viele ausgeschlossen werden müssen. Ausschlaggebend sind die fundamentalen Fragen von Rassismus, Antisemitismus und Xenophobie, Probleme der deutschen Psyche, die in den letzten 50 Jahren nicht wirklich untersucht und angesprochen wurden und die das gegenwärtig ausgedrückte Bewußtsein der breiteren deutschen Gesellschaft durchdringen.“[14]

Lila Wunder eröffnet einen breiten Debattenraum zu queeren Sichtbarkeiten und Visualität. Rassismus, Antisemitismus und Xenophobie sind keine isolierten Narrative, sondern werden in der Regel mit Lesben-, Homo-, Trans- und Interphobie kombiniert. Audre Lorde und Katharina Oguntoye mussten insofern schmerzlich die Kehrseiten von Sichtbarkeit erfahren. Denn Sichtbarkeit und was sichtbar wird, hat immer mit Wissensformationen zu tun. Deshalb müssen Sichtbarkeiten immer schon mit einem Anspruch auf Subversion angelegt werden. Beobachten lässt sich an Audre Lordes Protestbrief, dass die aktuellen Debatten um „Rassismus, Antisemitismus und Xenophobie“ erstens nicht neu sind und zweitens in einer bestürzenden Hartnäckigkeit wiederkehren, ohne dass es Flüchtende bräuchte. Es geht um eine nahezu ununterbrochene Wiederkehr von Narrativen, die entschieden bekämpft werden muss. Bisweilen gibt es selbst bei Schwulen hartnäckige Narrative von Lesben, die nicht nur nicht originell, sondern stereotyp und phobisch angelegt sind.

Torsten Flüh

Lila Wunder

1920 Begegnungen und Verbindungen

2020 sichtbar werden – sichtbar bleiben

bis 15. November 2020

weitere Termine mit Lesungen und Diskussionen

Potsdamer Straße 120 über Woolworth

[1] Zum Lila Lied vgl. auch: Torsten Flüh: Wechselstimmung im Grünen Salon. Boris Steinbergs letzter Chanson Salon 2016 in der Volksbühne. In: NIGHT OUT @ BERLIN Januar 1, 2017 16:28.

[2] Zitiert nach: Catel & Bocquet: Joséphine Baker. Tournai: Casterman, 2017, S. 503.

[3] Hannah Durkin: Josephine Baker & Katherine Dunham – Dances in Literature and Cinema. Urbana, Chicago, Springfied: University of Illinois Press, 2019.

[4] Siehe das Foto in Stiftung Brandenburger Tor (Hg.): Harry Graf Kessler – Flaneur durch die Moderne. Berlin: Nicolai, 2016, S. 20. Siehe auch Twitter: VisitBerlin.

[5] Harry Graf Kessler: Tagebuch vom 13. Februar 1926.

[6] Vgl. Marbacher Magazin: Jan Bürger: Im Schattenreich der wilden Zwanziger. Fotografien von Karl Vollmoeller aus dem Nachlass von Ruth Landshoff-Yorck. Mit Beiträgen von Thomas Blubacher und Chris Korner. 68 Seiten, zahlreiche Abb. Fadengeheftete Broschur. (PM 4/2008 18.01.2018) und Max Reichwein: Der Harem vom Pariser Platz. In: Welt Kultur 14.01.2018.

[7] Harry Graf Kessler: Tagebuch … [wie Anm. 5].

[8] Hannah Durkin: Josephine … [wie Anm. 3] S. 9.

[9] Ebenda.

[10] Ebenda S. 19.

[11] Ebenda S. 25.

[12] Ebenda S. 26.

[13] Ebenda S. 35.

[14] Zitiert nach Corinna von Bodisco: Welche Straße für Audre Lorde? Vorschläge sind willkommen. In: Tagesspiegel Leute Friedrichshain-Kreuzberg 20.02.2020.

Ein Kommentar