Autofiktion – Trans* – Sprache

Nora liest

Zu Nora Eckerts luzider Trans*-Autobiographie Wie alle, nur anders – Ein transsexuelles Leben in Berlin

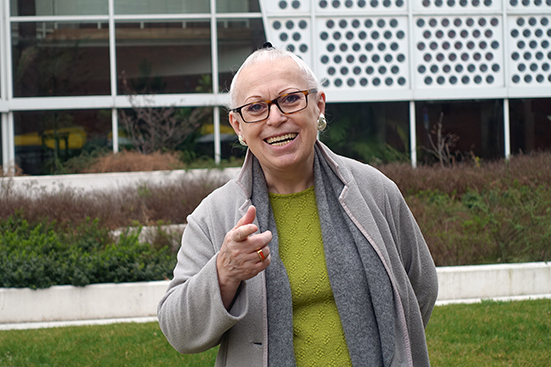

In einer Zeit mangelnder Live-Ereignisse wie einer Buchvorstellung in einem Theater, Club oder einer Buchhandlung muss sich der Berichterstatter für seinen Blog ständig ein anderes visuelles Konzept überlegen. Nora Eckert hat schon in der Sternchenstunde mit Mara Geri und Henri Vogel der SPDqueer Berlin auf Facebook ihre am 22. Februar 2021 bei C.H.Beck erschienene Trans-Autobiographie vorgestellt und besprochen. Der renommierte Münchner Verlag führt Wie alle, nur anders – Ein transsexuelles Leben in Berlin als „Toptitel“. Frau Eckert hatte u.a. bei Konzerten von MaerzMusik in den letzten Jahren mehrfach meinen Weg gekreuzt. Nun traf ich sie zum Fototermin vor der Herbert-von-Karajan-Straße 1. Als ich von der Tiergartenstraße komme, liest Nora vor dem Eingang der Philharmonie stehend in einem Buch.

Nora Eckert ist ein Self-Made-Woman. – Richtig, der unbestimmte Artikel maskulinum holpert hier ein bisschen. Wäre das Femininum nicht besser? Die Unsicherheit liegt am Englischen woman und der Redewendung, die doch eigentlich nur für Männer, insbesondere Geschäftsmänner, also solche, aus denen etwas geworden ist, was, sagen wir, genealogisch und biographisch nicht vorgesehen war. Nora Eckert erzählt insofern im Buch von ihrem Leben, das so nicht vorsehbar war. Die Philharmonie, der Kammermusiksaal und die Staatsbibliothek Berlin kommen in ihrer Erzählung kaum vor. Doch in und vor der Philharmonie und dem Kammermusiksaal hatte ich sie in den letzten Jahren mehrfach gesehen. Aber nie angesprochen. Nora ist sichtbar. Sie trägt immer Röcke, Blusen und Jacken sowie eine Haarspange, die das schütter gewordene Haar fraulich zusammenhält. Die Spange wirkt wie ein Krönchen.

Die Autobiographie oder „Selbstlebensbeschreibung“, wie sie Navid Kermani in seinem Roman Dein Name von 2011[1] in Anknüpfung an Jean Pauls Selberlebensbeschreibung (1818/1819) nennt[2], erzählt nicht nur von einem fast alltäglichen Leben in Berlin, vielmehr noch stellt sich dieses Selbst in sprachlicher Form, autofiktional allererst her. Das gilt umso mehr, wenn das Selbst und dessen Aus-Bildung von der Norm abweicht. Dann muss das Selbst für sich eine Erzählung kreieren, die von Nora Eckert als Transfrau zwischen Zuschreibungen, Geschlechter- und Gesetzesnormen sowie eigenen Neu- und Umformulierungen auf zum Teil abenteuerliche Weise hin und her pendelt.

Die glamouröse junge Frau auf dem Schutzumschlag mit weißem Halstuch, schmalen Trägern über den Schultern, die ein Top über den Brüsten halten, und Rock, die Nora war, als sie 1979 an der Kasse des weltbekannten Nachtclubs Chez Romy Haag arbeitete, musste erst einmal ge- und erfunden werden. Das Nachtleben und die Arbeit an der Kasse des „Travestieclubs“ waren für sie eine Chance und Notlösung zugleich. Denn in den 70er Jahren gab es kaum gesicherte Erwerbsmöglichkeiten für Männer, die die Frau in sich entdeckten. An der Kasse nimmt sie paradoxerweise eine Machtfunktion ein.

„Da ich die Eintrittskarten verkaufte, kam keiner unbemerkt an mir vorbei. Es kamen Schauspieler wie Vadim Glowna, die gerade frisch aus der DDR übergesiedelte Katharina Thalbach zusammen mit Thomas Brasch, Kurt Raab, Paul Hubschmidt, selbst Ilse Werner, ein Star aus alten UFA-Tagen, wagte sich in die Fummeltantenhöhle.“[3]

Die Kombination aus Sprachwitz und Selbstironie – „Fummeltantenhöhle“ – mit Kulturgeschichten der 70er und 80er Jahre in Berlin eröffnet das Panorama eines einzigartigen Lebens und Berliner Kulturgeschichten. Nora Eckert beginnt nur punktuell mit einer Erzählung von ihrer Kindheit – übrigens in Nürnberg, wo sie 1969 als Schüler*in immerhin eine Aufführung von Isang Yuns Oper Der Traum des Liu-Tung sah und hörte[4] – wie Jean Paul, vielmehr „(fing) mit und in Berlin (…) alles an“.[5] Warum das Opernerlebnis mit Isang Yun später wichtig werden sollte, erhellt sich vielleicht nicht für alle Leser*innen. Doch 2017 feierte das Musikfest den 100. Geburtstag des koreanischen Komponisten insbesondere im Kammermusiksaal der Philharmonie.[6] Der fast vergessene, avantgardistische Weltmusik-Komponist wurde 2017 an kaum einem anderen Ort so ausführlich gewürdigt wie in Berlin, wo er 1995 verstorben ist. Nora muss dabei gewesen sein. Denn die Offenheit und die Faszination vor allem für zeitgenössische Opernmusik bestimmte über Jahre hinweg ihr Leben als schreibende Frau, als „Opernkritikerin“. Sie schreibt gewissermaßen professionell über Gefühle, wenn sie an die Oper „als Kraftwerk der Gefühle“ erinnert.[7]

Der Sprachwitz strukturiert nahezu die Erzählung vom Selbst zwischen „Selbstfindung, man könnte es auch Transkreativität nennen“[8], „Selbstschutz“[9], „Selbstliebe zum trans*Sein“[10], „Selbstdarstellung“ und „Selbstbetrug“.[11] Für ihr Trans*Sein hat Nora Eckert lange kämpfen müssen, denn an der Trans*Identität wird auf oft im Nachhinein komische Weise deutlich, wie strikt die Geschlechter, eine binäre und heteronormative Geschlechtsidentität im deutschen Rechtssystem geregelt wurde. Nora Eckert nennt es die „heikle Pronomenfrage“, die „mit Blick auf trans* bis heute massive Grammatikdefizite der großen Cis-Welt“ enthülle.[12] Das Geschlecht hängt nicht zuletzt vom Gebrauch des „richtigen Pronomen“ ab, was ebenso witzig wie tragisch und mächtig zugleich aus dem wahren Leben erzählt wird:

„Bei meinem nächsten Besuch schien es fast, als wäre alles immer schon so gewesen. Mit meiner Schwester war sofort der direkte Draht geknüpft, mein Bruder verhielt sich loyal, am längsten brauchte mein Vater, den richtigen Namen und das richtige Pronomen zu verwenden, aber irgendwann beherrschte auch er es.“[13]

Die Funktion des Namens für die Geschlechtsverhältnisse wird von der Autorin ausführlich mit ihren Namensänderungen diskutiert. Der Name sollte nach dem deutschen Recht und Staat geschlechten. Zwischen Namensänderungsgesetz und dem Transsexuellengesetz vom 1. Januar 1981 spielte sich das ganze Theater von „Augenschein“[14] und Namen ab. Um den Mann oder die Frau im Transmenschen augenscheinlich zu machen, gab es „eine kleine Liste mit möglichen Namen zur Auswahl“.[15] Die Regelung der Namenswahl durch das TSG markierte Transmenschen weiterhin als Seltenheit, künstlich oder unecht. Die „spürbare Erleichterung“ war zugleich eine Seltenheitsmarkierung, um den Transmenschen für eine Art Fachwissen der Polizei sichtbar zu machen.

„Ich hatte nun die Chance, als Frau angeschrieben zu werden, was tatsächlich geschah. Wo immer ich meinen Personalausweis vorlegen musste, gab es keinen Erklärungsbedarf und keine fragenden Blicke mehr. Allenfalls der Seltenheitswert des Namens bewirkte die eine oder andere Bemerkung, die ich schon mal frech mit «Tja, was Eltern für Namen einfallen» konterte.“[16]

Nora Eckerts äußerst unterhaltsam geschriebene Autobiographie entfaltet sich gleichzeitig als eine präzise Reflexion über die Sprache und die Geschlechter. Sie schreibt kämpferisch über ihr Leben und wie die Sprache des Rechts und des Staates mit ihr umgegangen ist. Die Frage des „Umbau(s)“ ist keinesfalls nur körperliche Operation mit Skalpell und einem Vernähen, mit einem anderen Wort, der Kastration oder Sterilisation, vielmehr noch geht es immer um die Geschlechtlichkeit der Sprache. Nora nannte sich „Sandy“, weil sie noch keinen eindeutigen Frauennamen annehmen durfte. Der Namenswahlmöglichkeit war zugleich ein Verbot des Geschlechtsnamens immanent. Die „Schlagfertigkeit“[17] oder das „schon mal frech“ der Transfrauen – und Transmänner – wird als eine Rhetorik der Notwehr gegenüber dem staatlichen Namensrecht lesbar. Eine Autobiographie als eine Art Bildungsroman ist keine wissenschaftliche Studie. Doch Nora Eckert hat sehr wohl ihren Michel Foucault gelesen. Wenn sie Michel Foucault, Marguerite Duras oder George Feydeau zitiert, dann können sich die Leser*innen sicher sein, dass sie sie auch gelesen hat. Denn sie liest bis zu 50 Bücher im Jahr.

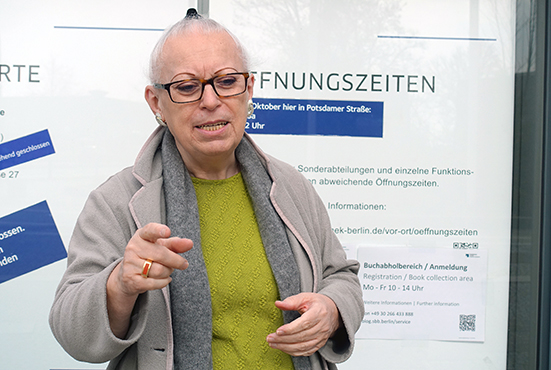

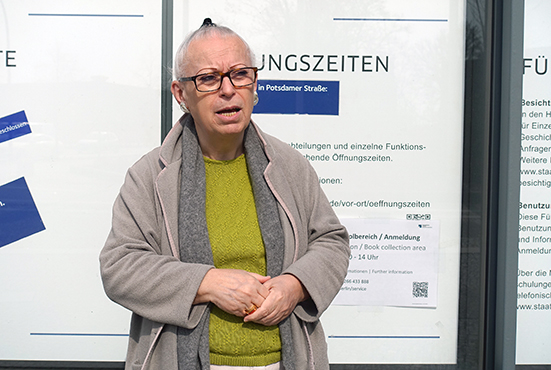

Nora Eckert hat nie ein Studium an einer Universität begonnen. Sie war und ist keine Akademiker*in, aber sie liest viel. Deshalb wechseln wir irgendwann bei unserem Gespräch und Fototermin von der Philharmonie hinüber zur Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Sie habe schon Ende der Siebziger Jahre den berühmten Lesesaal der Staatsbibliothek nach Plänen von Hans Scharoun aufgesucht. Die Staatsbibliothek ist seit 1978 in Betrieb. 1987 machte Wim Wenders den Lesesaal mit seinem Film Der Himmel über Berlin als geistigen Raum und Ikone weltberühmt.[18] Mit dieser beiläufigen Bemerkung auf die Frage, was sie mit dem Gebäude verbinde, wird schlagartig klar, dass Nora (per Gerichtsbeschluss ab 1983) oder Luzy (ab 1976) oder Sandy (ab 1978) einen guten Teil ihrer Zeit im Lesesaal verbracht haben muss, als sie im Chez Romy Haag an der Kasse arbeitete. Trans*Sein und Frau-Werden werden von ihr unauflösbar mit dem Lesen verknüpft:

„Ich verschlang das alles und war nie ohne Buch und stets lesend anzutreffen. Das ist bis heute mein 11. Gebot: Gehe nie ohne Buch aus dem Haus.“[19]

Das Lesen und die Autofiktion werden von Nora Eckert im Genre der Autobiographie auf das innigste miteinander verschlungen. Navid Kermani hat das mit seinem Buch Dein Name auf eine geradewegs blogartige Weise gemacht.[20] Stefan Kutzenberger beschreibt die Autofiktion als „viel mehr als eine Spielart der Autobiographie“. „Das Subjekt“ konstituiere „sich darin erst durch das Schreiben, wodurch sich das Schreiben unablässig selbst“ reflektiere.[21] Das Alltägliche, vermeintlich Private und die Liebe stünden nach Kutzenberger im Fokus der Autofiktion, während die klassische Autobiographie immer eine gewisse Großartigkeit produziere. Der von Serge Doubrovsky in den 70er Jahren geprägte Begriff war durchaus gegen das Prominentengenre der Autobiographie gerichtet.[22] Seither werden Autofiktion und Autobiographie engagiert diskutiert. Nora Eckerts Buch und Erzählung von sich als „Transfrau“ und eben nicht nur als Frau lässt sich als ein Beitrag zur Diskussion lesen.

„Meine Zukunft als Transfrau war nun sichtbar geworden, und ich las diese kleinen spitzen Brüste wie eine schöne, hoffnungsfrohe Gedichtzeile auf mein neues Leben.“[23]

Im Gespräch mit Nora Eckert fällt der Begriff der Autodidakt*in, der durch sie fast ein neuartiges, aber wenigstens ein anderes Bedeutungsfeld erhält. Denn das Geschlecht und das Wissen um dieses, womöglich gar das „wahre“ oder „richtige“ Geschlecht hat immer mit Lese-, Bildungs- und Übertragungsprozessen zu tun. Eckert beschreibt dies nicht in einem Theoriekonzept, das beispielsweise mit Michel Foucault im Zitat und Hintergrund durchschimmert, vielmehr beschreibt sie im Genre der Autobiographie eine Lebenspraxis des Trans, die sich insbesondere gegen allzu normalisierte wie normalisierende Operationen wendet. Annette Runte hatte bereits 1996 Biographische Operationen erforscht.[24] Die „Brüste“ werden von Eckert selbstironisch als hormonelle Operation erzählt – „»Die Kundin mit der Kalbsbrust ist da.» «Danke für das Kompliment.»“[25] -, um literarisch als prognostische „Gedichtzeile“ gelesen zu werden, insofern sich an ihnen ein Wissen vom Geschlecht wie dem Begehren und Wunsch nach dem Begehrt-werden abspielt.

Anders als die indische Trans-Aktivistin Kalki Subranamiam mit ihrem Gedicht Phallus, I cut[26] – „I cut my phallus,/soiled in blood/…“ – ihre Geschlechtsoperation verbalisiert hat, verzichtete Nora Eckert darauf, ihr männliches Geschlechtsmerkmal entfernen zu lassen, um trotzdem „35 Jahre lang“ als Frau zu leben, bevor sie „das trans*Sein“ für sich wieder zu ihrem „Dreh- und Angelpunkt“ machte.[27] Die Transformation zur Frau wird vor allem mit den Brüsten und der Haarentfernung sowie den Kleidern, Gesten und der Stimme erzählt, um sich dann doch im Abschnitt Back to the Roots gegenüber ihren Kolleg*innen in einem Industriebetrieb anlässlich dem Ende ihrer Berufstätigkeit als trans* zu outen. Der Sichtbarkeitsdiskurs des Trans* erhält damit eine Art finale Wendung:

„Doch dann kam es zum Sinneswandel, ausgelöst durch meine hier beschriebene Sehnsucht nach der Sichtbarwerdung in meinem trans*Sein. Auch wenn ich inzwischen annehmen konnte, dass es für manche meiner Kolleg*innen ein offenes Geheimnis war, blieb ich offiziell nicht geoutet.“[28]

Warum wird die Sichtbarwerdung in der Trans*Autofiktion so wichtig? Einerseits wird mit der Sichtbarwerdung durch Outing eine Figur des biographischen Bekenntnisses oder Geständnisses in der Literatur seit den Confessiones des Augustinus im 4. Jahrhundert aufgeführt. Von Jean-Jacques Rousseau werden Les Confessions als autobiographische Form zwischen 1765 und 1770 wieder aufgenommen und erneuert, um bis zu seinen Tod 1778 unveröffentlicht zu bleiben. Andererseits wird mit der Sichtbarwerdung ein „offenes Geheimnis“ verraten, also eines, das keines mehr ist. Auf diese Weise bekommt das Bekenntnis zum „trans*Sein“ eine paradoxe Funktion, die das Sichtbarwerden zu einem politischen Akt macht. Die Sichtbarkeit des „trans*Seins“ wird zu einer politischen Geste der Emanzipation. Wahrscheinlich ist ihre Sichtbarwerdung gerade die wirkungsvollste gender-politische Geste, die Nora Eckert vollziehen konnte. Denn sie stellt damit eine heteronormative Sichtbarkeit in Frage. Es geht ihr nicht darum „nur“ Frau zu sein, obwohl sie sich gern „fraulich“ wie in Paris oder Rom – nur nicht in Berlin – kleidet.

Einerseits lässt sich in Wie alle, nur anders ein Wunsch nach Normalisierung lesen, wenn es um die „Pronomenfrage“ und den Namen geht. Doch die „Liste der Namen“ nach dem TSG wird nur allzu deutlich als ambiges Diskriminierungsinstrument offengelegt. Auch der vom TSG als Normalisierung oder „Geschlechtsangleichung“ vorgeschriebene operative Eingriff zur Kastration oder Sterilisation nach der Logik der nationalsozialistischen Rassen- und Hygienegesetze wird als verfassungswidrig entlarvt. Normalisierung führt nicht zuletzt nach Michel Foucault immer zu einer Stabilisierung von Machtverhältnissen. Andererseits meldet sich wohl nicht zuletzt deshalb bei Nora Eckert ein Widerspruch gegen die Normalisierung, wenn das „trans*Sein“ als anders sein zu verschwinden droht. Man könnte es die Differenz oder den Unterschied nennen, auf den es ihr ankommt. Keine Angleichung oder Abgleichung im Modus der Normalisierung, sondern das Recht auf ein differentielles Anderssein.

Torsten Flüh

Nora Eckert

WIE ALLE,

NUR ANDERS

Ein transsexuelles

Leben in Berlin

ISBN: 978-3-406-75563-7

208 S., mit 17 Abbildungen

Hardcover 22,00 €

e-book 16,99 €

[1] Siehe zu Navid Kermanis: Dein Name: Torsten Flüh: Ich beim Schreiben des Romans. Dein Name und die Kleist-Preis-Rede von Navid Kermani. In: NIGHT OUT @ BERLIN Dezember 18, 2012 19:39.

[2] Zum Verhältnis von „Sebstlebenserzählung“ und „Selberlebensbeschreibung“ bei Navid Kermani siehe seine Frankfurter Poetikvorlesungen: Navid Kermani: Über den Zufall. Jean Paul, Hölderlin und der Roman, den ich schreibe. München: Hanser, 2012.

[3] Nora Eckert: Wie alle, nur anders. Ein transsexuelles Leben in Berlin. München: C.H. Beck, 2021, S. 63.

[4] Ebenda S. 137.

[5] Ebenda S. 13.

[6] Siehe Torsten Flüh: Isang Yuns Weltmusik der Haltung. Zum 100. Geburtstag des Komponisten Isang Yun beim Musikfest Berlin. In: NIGHT OUT @ BERLIN September 21, 2017 18:23.

[7] Nora Eckert: Wie … [wie Anm. 3] S. 136.

[8] Ebenda S. 47.

[9] Ebenda S. 61.

[10] Ebenda S. 102.

[11] Ebenda S. 140.

[12] Ebenda S. 135.

[13] Ebenda S. 85.

[14] Ebenda S. 94.

[15] Ebenda.

[16] Ebenda S. 96.

[17] Ebenda z.B. S. 51

[18] Vgl. zu Der Himmel über Berlin: Torsten Flüh: Kühlendes Kino in der Hitzewelle. Zum Freiluftkino und der restaurierten Fassung von Der Himmel über Berlin. In: NIGHT OUT @ BERLIN August 3, 2018 16:31.

[19] Nora Eckert: Wie … [wie Anm. 3] S. 136.

[20] Vgl. auch das Kapitel zu Navid Kermani in Torsten Flüh: Flugblatt – Zeitung – Blog. Materialität und Medialität als Literaturen. Wien: Passagen Philosophie, 2017.

[21] Stefan Kutzenberger: Ender der Liebe, Enden des Texts. Der Alltag der Liebe bei Navid Kermani und Karl Ove Knausgård. In: Gianna Zocco (ed.): The Rhetoric of Topics and Forms. Berlin/Boston: de Gruyter, 2021, S. 89.

[22] Ebenda S. 87.

[23] Ebenda S. 74.

[24] Annette Runte: Biographische Operationen. Diskurse der Transsexualität. Paderborn: W. Fink, 1996.

[25] Nora Eckert: Wie … [wie Anm. 3] S. 79.

[26] Siehe zur indischen und europäischen Geschlechtskultur: Torsten Flüh: Indiens und Europas Mythen der Geschlechter. Kalki Subramaniam spricht mit Claudia Reiche über Hijra Fantastik und sieht Die Zauberflöte in der Deutschen Oper. In: NIGHT OUT @ BERLIN Dezember 4, 2018 19:21.

[27] Nora Eckert: Wie … [wie Anm. 3] S. 180.

[28] Ebenda S. 189.

Ein Kommentar