Uhr – Ehe – Maschine

Richard Wagners Späße mit dem Bürgertum

Zur Neuinszenierung Die Meistersinger von Nürnberg an der Semperoper unter der Leitung von Christian Thielemann

Ende Januar hatte die Inszenierung Die Meistersinger von Nürnberg an der Semperoper in Dresden Premiere. Die Sächsische Staatskapelle Dresden, die auf eine 472jährige Geschichte zurückblicken darf, während die Staatskapelle Berlin in diesem Jahr erst das Jubiläum seiner 450jährigen Geschichte feiert, spielte unter ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann als „fließ(e) (alles) scheinbar natürlich ineinander“, wie es der Dirigent selbst formuliert.[1] Ein Ohrgenuss aus 45 einzelnen Leitmotiven. Gleich einem allerfeinsten, hochausdifferenzierten, exquisiten Uhrwerk schnurrt die Musik aus dem Orchestergraben in den dritten Rang erste Reihe Mitte. Das Orchester ist etwas präsenter als die Stimmen der Weltklassesänger*innen. Sixtus Beckmessers verstimmte Laute aus der Harfe im Orchestergraben setzt sich hart durch. Am Schluss dann Lindenbaum, Meisterehr‘ und Meisterverwerfung – Riesenapplaus!

Klaus Florian Vogt als Walther von Stolzing, „ein junger Ritter aus Franken“ ist nicht mehr ganz so jung. Aber das zählt gerade auf der Opernbühne als Raum des Imaginären wenig. Dafür singt Vogt den Stolzing in den lyrischen Höhen berückend schön. Sein Preislied kann er auf der Festwiese kaum beenden, sogleich müssen alle Anwesenden in den Sound einstimmen. Bei Wagner geht es nicht mehr um Klang und Töne, sondern Sound auf der Opernbühne, wo das Publikum als „Volk“ gespiegelt teilhaben soll. Nach den alten Regeln der Opernkultur müsste ein Beifallssturm nach Stolzings Preislied, fast einer Arie gleich, losbrechen. Nicht so nach des Meisters Richard Wagner kompositorischen Regeln. Stolzings Preislied unter dem Lindenbaum um des Goldschmiedemeisters Tochter Eva (Sara Jakubiak) ehelichen zu dürfen, löst sich auf in einer fast infektiologischen Polyphonie im „Volk“. Scheinbar „natürlich“ als wären ’s die Leut‘ selbst, zieht Wagner insbesondere durch das Dirigat von Christian Thielemann das Publikum in seinen pulsierenden, letztlich erotischen Bann.

Die Opernbühne ist eine verkehrte Welt, wo genau das aufgeführt wird, was das Publikum zu hören und zu sehen wünscht. Richard Wagners „Oper“ Die Meistersinger von Nürnberg mit dem „Libretto vom Komponisten“ von 1868 wird landläufig als romantische, gar sprichwörtliche „Butzenscheiben“-Romantik rezipiert und gepflegt, so wie es der Regisseur des Abends Jens-Daniel Herzog schon am Nationaltheater Mannheim erfahren hat.[2] Doch wie funktioniert das in Libretto- und Partiturtext? Auch die Partitur ist zunächst einmal Text aus einem Schriftsystem, man könnte sagen, dass sie eine Notenliteratur ist. Libretto und Partitur, zumindest wenn Christian Thielemann sie liest und vorführt, klaffen auf merkwürdige Weise auseinander. Das fällt insbesondere dann auf, wenn eine hohe Textverständlichkeit durch Sänger wie Georg Zeppenfeld als Schuster Hans Sachs gewährleistet wird. Die differenzierten Auseinandersetzungen des 1. Aktes, die schnell ermüden können, werden auf einmal wichtig und spannend.

Der grobe, aber auch subtile Witz des Librettos führt bis auf Beckmessers Gesänge kaum zu Folgen in der Musik. Bei Beckmesser wird die Dissonanz indessen auch gebrochen. Gerade die Harfe als harmonisches Instrument steuert Störgeräusche bei. Doch es sind nicht nur falsche Harfentöne, vielmehr erinnert Beckmessers Dichten an vormoderne Klangkonzepte der Renaissancemusik. Wovon erzählen also die Meistersinger von Nürnberg? Jenseits der Butzenscheiben eröffnet sich die Welt des 19. Jahrhunderts, ihre Transformationen und Verwerfungen. Und es könnte sein, dass Richard Wagner dieser Weltsicht sein Misstrauen eingeschrieben hat. Denn die Meister wollen keinesfalls Demokratie wagen. Sie sehen sich als Hüter der Wahrheit und Vernunft. Doch Wagner lässt genau diese Meisterschaft medial auf der Festwiese enden:

SACHS erhebt sich.

Verzeiht,

vielleicht schon ginget ihr zu weit.

Ein Mädchenherz und Meisterkunst

erglühn nicht stets von gleicher Brunst:

der Frauen Sinn, gar unbelehrt;

dünkt mich dem Sinn des Volks gleich wert.

Wollt ihr nun vor dem Volke zeigen,

wie hoch die Kunst ihr ehrt,

und laßt ihr dem Kind die Wahl zu eigen,

wollt nicht, daß dem Spruch es wehrt –,

so laßt das Volk auch Richter sein:

mit dem Kinde sicher stimmt’s überein.

DIE MEISTER.

Oho! Das Volk? Ja, das wäre schön!

Ade dann Kunst und Meister-Tön‘! (1. Akt, 3. Szene)

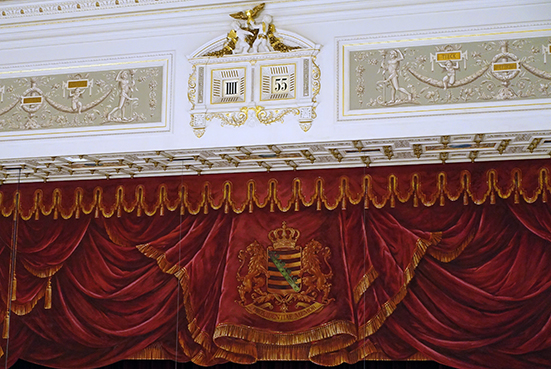

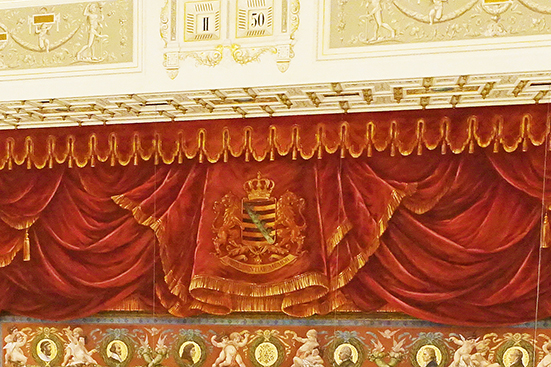

Als der Berichterstatter zum ersten Mal in der Semperoper im dritten Rang erste Reihe Mitte Platz nimmt, fällt ihm eine merkwürdige Zahlenkombination mittig über dem Bühnenportal unter zwei mit einer Taube spielenden Engelein auf: „II 55“. Über dem Wappen des Königreichs Sachsen im 19. Jahrhundert springt, nachdem sich der Bühnenprospekt mit den Musen gehoben hat, die Zahlenkombination plötzlich auf „III 00“. Zeitgleich betritt Christian Thielmann den Orchestergraben und geht ans Dirigentenpult. Die Zahlenkombination, denkt der Berichterstatter, muss eine Uhr sein. Denn die Vorstellung sollte um 15:00 Uhr beginnen. Aus dem Parkett kann man die Uhr nur unter Gefahr einer Nackenwirbelverrenkung sehen. Auch aus der Königsloge im ersten Rang Mitte, wird die Uhr nicht direkt ins Auge fallen. Wie sich heute unschwer recherchieren lässt, ist die Digitalanzeigende Fünf-Minuten-Uhr der Semperoper berühmt. Ein Novum. Meiner Erfahrung nach sogar ziemlich einzigartig. Die Digitaluhr(!) gehört seit dem Bau der ersten Oper von 1838-1841 durch Gottfried Semper zu ihrer genuinen Ausstattung. Richard Wagner muss die Uhr von Friedrich Gutkaes gekannt haben, als er von April 1842 bis 1849 an der Dresdner Hofoper von Semper als Komponist und Königlich-Sächsischer Kapellmeister verkehrte.

„IIII 55“, 5 Minuten vor 5, kehrt der Berichterstatter nach dem 1. Akt und Pause auf seinen Platz zurück. Die Digitaluhr ist schon außergewöhnlich in ihrer Anzeige. Denn eigentlich müsste die 4 als IV angezeigt werden. Sie gehört immerhin sosehr zur Semperoper, dass sie nach Wiederauf- und Um- und Wiederaufbau in ihrer Mechanik zwar nicht, aber in ihrer Anzeige unverändert geblieben ist. Während das Publikum nicht zuletzt in der Oper Die Meistersinger von Nürnberg den Zeitunterschied zwischen 1868 und der imaginären Zeit des Nürnberger Mittelalters vergessen soll, läuft über dem Portal die Zeit sichtbar genau ab. Wofür braucht das Publikum die Uhrzeit? Oder brauchte der Uhrmacher das Publikum gewissermaßen zur Werbung? Die Uhr und ihre Mechanik waren jeweils auf dem neuesten technischen Stand, eine Materialisierung von Fortschritt im Wissen gewissermaßen. Trotzdem lässt sich die Funktionsweise selbst im Fachblatt Allgemeiner Anzeiger für Uhrmacher schwer ohne „Abbildung“ beschreiben.

„Wie aus der Abbildung ersichtlich, befindet sich inmitten derselben, auf einem Sockel befestigt, das Gehwerk, von welchem aus die beiden seitlich angebrachten Metalltrommeln, auf deren Umfang Zahlen befestigt sind, in Bewegung resp. Umdrehung versetzt werden. Die Trommel rechts ist mit Minutenzahlen 5, 10, 15 u. s. f. bis 60 versehen und rückt dementsprechend in Zwischenpausen von je fünf Minuten um eine solche Zahl vor, die dann in dem auf einem Fusse stehenden verzierten Rahmen zum Vorschein kommt.“[3]

Wenn der Vorhang nach dem Vorspiel aufgeht, wird in der Inszenierung von Jens-Daniel Herzog der Zuschauerraum auf die Bühne mit Kulissen verlängert. Auf der Bühne sehen sich in einer Stuhlreihe Menschen die chorische Gemeindeszene in der Katharinenkirche zu Nürnberg an. Doch anders als in Wagners rahmenden Regieanweisungen sehen wir keine Gemeinde beim Gottesdienst, vielmehr wird diese bereits in der Kunst des Tableau vivant vorgeführt. Die Tableaux vivants oder Lebenden Bilder waren selbst schon eine bürgerliche Darstellungskunst der „Gebärde“ um 1800. Einerseits kleiden und verwandeln sich Bürger in historische Szenen, ohne dazu einen Text sprechen zu müssen. Es werden verschiedene Posen, wie sie aus Gemälden oder Plastik bekannt sind, zu „Gebärden“. Andererseits soll das Bildwissen der Kunstgeschichte so für die Zuschauer*innen erlebbar gemacht werden. Sie sollen sich im wahrsten Sinne des Wortes im Bilde finden. Durch diese dramaturgische Operation schlägt Herzog eine imaginäre Brücke für das Publikum. Wir sehen auf der Bühne das Bürgertum des 19. Jahrhunderts, das sich durch „Gebärden“ als Gemeinde in Nürnberg imaginiert. In Wagners minutiöser Regieanweisung steht:

„Walther drückt durch Gebärde eine schmachtende Frage an Eva aus. (…) Evas Blick und Gebärde sucht zu antworten; doch beschämt schlägt Sie das Auge wieder nieder. (…) Walther nimmt die dringende Gebärde wieder auf, mildert sie aber sogleich wieder, um dadurch sanft um eine Unterredung zu bitten.“ (1. Akt, 1. Szene)

Wortreich und witzig wird im 1. Akt der Meistersinger das diskursive Wissen des 19. Jahrhunderts über Handwerkskunst, Gesellschaftsstrukturen, Geschlechterpolitik und Ehe verhandelt. Die Verehelichungen z.B. des Uhrmachers Friedrich Gutkaes und seines Sohnes wie seiner Gesellen finden im Kreis der Uhrmacher statt. Am 21. September 1815 heiratete Gutkaes Friederica Charlotte Schuhmann, Tochter des Königl.-sächsischen Hofuhrmachers Schuhmann.[4] Gleichzeitig finden u.a. von der Königlich Technischen Deputation Berlin seit 1821 wichtige industrielle Umwälzungen statt, die das Handwerk in seinen traditionellen Strukturen entschieden verändern. Zwischen 1821 und 1837 erscheinen in Berlin durch Christian Peter Wilhelm Beuth und mit genauen Kupferstichen nach Zeichnungen von Karl Friedrich Schinkel die Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker als Musterbücher. Sie verbreiten das Wissen über historische „Vorbilder“ für die Anfertigung industrieller Produkte durch Eisenguss oder andere Gießverfahren. Überall in Europa entstehen Eisengießereien, die zugleich Vervielfältigungen und Normierungen hervorbringen.[5] Im Vorwort der Gesamtausgabe schreibt Beuth:

„Es liegt außer den Grenzen dieser, zunächst für die kurze Erläuterung der Kupfer bestimmten Blätter, den Gewerbetreibenden ausführlich auseinander zu setzen, wie nöthig und nützlich es ist, ihren Arbeiten, neben der technischen Vollendung, die höchste Vollkommenheit der Form zu geben. Nur eine Ausführung, die beides vereinigt, nähert die Arbeit des Handwerkers dem Kunstwerke, drückt ihr den Stempel der Bildung auf, und giebt ihr einen bleibenden Werth, als die Kostbarkeit des Materials, woraus sie gefertigt wurde.“[6]

In Wagners Meistersingern kommen die Eisengießer nicht vor, weil es sie im Mittelalter so noch nicht gibt. Trotzdem dreht sich alles um die Eisengießer und Maschinenbauer, die nicht nur in Berlin wie August Borsig in den 1840er Jahren so reich werden, wie es zuvor nur die Könige waren. Borsig war als Zimmermann(!) nach Berlin gekommen und wurde auf der Chausseestraße vor dem Oranienburger Tor erst zum Eisengießer und Lokomotivkönig. In seiner Maschinenbauanstalt führte er feste Regeln für die Arbeiter ein. 1848 wurde u.a. das Arbeiten nach bestimmten Uhrzeiten festgeschrieben. Musterbücher wie die Vorbilder verbreiten das Wissen, das dem Produkt „den Stempel der Bildung“ als „bleibenden Werth“ aufdrücken soll. Das ist ein neuartiges Handwerkerwissen, von dem das Mittelalter noch nichts weiß. Lehr- und Gesellenjahre müssen zur Übertragung des Wissens nicht mehr durch Verheiratung in der Familie „fortgepflanzt“ werden. Mit den Vorbilder(n) wird das handwerkliche Wissen nun ganz anderen Menschen außerhalb der traditionellen Zünfte zugänglich. Dieser epochale Umbruch verursacht eine Krise des Handwerks.[7] Richard Wagner führt insofern mit den Meistersingern nicht nur eine Klasse vor, die durch die Industrialisierung wie z.B. die Weber unter extremen Innovationsdruck leiden, er ermöglicht es zugleich den bürgerlichen Gewinnern der Industrialisierung, sich als rechtschaffene Handwerker zu imaginieren. Das aufsteigende Bürgertum darf deshalb nicht durch Heirat in das Handwerkertum einbrechen, vielmehr braucht es einen Dritten als Medium und Projektionsfläche.

Dieser Dritte ist Walther von Stolzing. Der Adlige Stolzing ist bei Richard Wagner (k)ein romantischer Held. Der soziale Konflikt findet zwischen dem aufsteigenden Bürgertum, den Fabrikanten, und den Handwerkern statt. Da knirscht und reibt es sich. Stolzing ist kein Möchtegernhandwerker in Zimmermannskluft (Kostüme: Sibylle Gädeke), vielmehr erlaubt er es sich als wirtschaftlich Unabhängiger, eine Handwerkertochter zu begehren. Diese Art des adligen, grenzenlosen Begehrens gehört noch zur Hofkultur des 18. Jahrhunderts. Dass Stolzing adeliger Ritter ist, zählt zu den Paradoxien mit einem Hauch von Märchen in Wagners Konzept und Handlung. Der Adlige, der Handwerker werden will aus Liebe zu einem Mädchen, das er in der Kirche getroffen hat, wird zwar als „normal“ vorgeführt. Doch dürfte eine derartige Geschlechterpolitik schon aus dynastischen Gründen im Mittelalter völlig unmöglich gewesen sein. Die unmögliche Verbindung wird erst unter den Mustern des Bürgertums zur Normalität. Wie kann das möglich werden?

Das Begehren Stolzings gibt sehr deutlich einen Wink auf den Klassenkonflikt zwischen Adel und Bürgertum an der Schwelle zum 19. Jahrhundert. Denn das Bürgertum will das Begehren vor allem der Frau, insbesondere der Tochter zügeln. Der Goldschmied Veit Pogner (Vitalij Kowaljow) als imaginärer Stellvertreter der Bürger setzt seine Tochter als Preis für den Meistersinger-Wettbewerb. Lehnt sie den Gewinner ab, darf sie keinen anderen heiraten und begehren. Sie muss lebenslang auf Begehren und Lust verzichten. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts schwelt das Problem des Begehrens und seiner Ausübung in der Wollust, die Friedrich II. an Voltaire anknüpfend unmittelbar nach seiner Thronbesteigung zur „Herrscherin der Welt“ erklärt hatte.[8] Derartige Freiheiten kann sich das Bürgertum schon finanziell nicht leisten. Das Begehren muss reguliert werden. Dieser Wunsch nach Regulierung wird von Johann Gottlieb Fichte mit dem Ehe- und Familienrecht als Anhang der Grundlage des Naturrechts in Preußen 1797 formuliert. Dabei geht im ausführlichen Titel nicht zuletzt um ein Wissenschaftskonzept, wenn es heißt: „nach Principien der Wissenschaftslehre“. Fichte schafft damit nicht nur die juristischen, vielmehr noch die wissenschaftlichen Grundlagen für das Verhältnis zwischen Mann und Frau im Bürgertum. Fichte formuliert in dreißig Paragraphen die neue Ordnung der Geschlechter.

„§. 2.

Die besondere Bestimmung dieser Natureinrichtung ist die, daß bei der Befriedigung des Triebes, oder Beförderung des Naturzwecks, was den eigentlichen Akt der Zeugung anbelangt, das eine Geschlecht sich nur thätig, das andere sich nur leidend verhalte.“[9]

Die Meistersinger von Nürnberg sind nicht zuletzt ein Ehe-, Familien- und Generationendrama unter den Bedingungen des Familienrechts und der „Deduktion der Ehe“ von Johann Gottlieb Fichte. Aus dem Naturrecht wird die Ehe abgeleitet, womit durch eine letztlich mathematische Operation die Ehe als natürliche Lebenspraxis festgelegt wird. Richard Wagners Begehrens-, Wollust- und Ehepraktiken waren bekanntlich mit Cosima Bülow, geborene Liszt, andere. Was bei Fichte und nicht etwa nur beim „natürlichen“ Spießbürger als Familien-, „Trieb()“- und Ehepraxis ordentlich in Paragraphen ausformuliert wird, findet sich teilweise wörtlich in den Reden der Meistersinger wieder. Der Mann als das „thätig(e)“ und die Frau als das „leidend(e)“ Geschlecht werden nahezu prototypisch in Stolzing und Eva vorgeführt. Eva wird zum Preis für eine Arbeitsleistung zwischen Handwerk und Kunst ausgesetzt, um die Regeln der Meister zu bestätigen. Von Sachs und den Meistern wird ihr von Anfang an, die Entscheidungsfähigkeit zur Ehe abgesprochen, wie bereits zitiert wurde. Gleich wie in Fichtes § 4 der „Deduktion der Ehe“ wird ihr abgesprochen, über ihre Lust entscheiden zu können. Sie muss den Mann „befriedigen“.

„Das Weib kann sich nicht gestehen, daß sie sich hingebe – und da in dem vernünftigen Wesen etwas nur insofern ist, inwiefern es sich desselben bewußt wird – das Weib kann überhaupt sich nicht hingeben der Geschlechtslust, um ihren eigenen Trieb zu befriedigen; und das sie sich denn doch zufolge eines Triebes hingeben muß, kann dieser Trieb kein anderer seyn, als der, den Mann zu befriedigen.“[10]

Die Konstruktion des Ehe- als ersten Teil des Familienrechts von Johann Gottlieb Wilhelm Fichte ließe sich sicher noch genauer diskutieren. Auffällig ist beispielsweise, wie Fichte in § 1 die „Natur“ als Argument einführt – „Die Natur hat ihren Zweck Fortpflanzung des Menschengeschlechts auf einen Naturtrieb in zwei besondern Geschlechtern gegründet“ –, um in Klammern zu § 1 anzumerken, dass „diese Untersuchung nicht eigentlich hieher gehört“.[11] Die Biologie gehört „eigentlich“ nicht in den juridischen Diskurs, aber Fichte kann nicht den „Naturtrieb“ einführen, ohne eine Hetero-, Verschieden- oder Zweigeschlechtlichkeit zu formulieren. Auf diese Weise wird der Rechtsphilosoph Fichte zum Autor der Normierung der Geschlechter und der Heteronormativität.[12] Die Regulierung des „Naturtrieb(s)“ durch die „Vernunft“ wird zum moralischen Auftrag für die (bürgerliche) Frau.

„Es ist daher nothwendig, daß dieser Trieb beim Weibe unter einer andern Gestalt, und, um neben der Vernünftigkeit bestehen zu können, selbst als Trieb zur Thätigkeit erscheine; und zwar, als charakteristischer Naturtrieb zu einer nur diesem Geschlechte zukommenden Thätigkeit.“[13]

Unter welcher „Gestalt“ könnte der „Naturtrieb“ der Frau erscheinen? Fichte wie Wagner haben dafür eine klare Antwort: „Liebe also ist die Gestalt, unter welcher der Geschlechtstrieb im Weibe sich zeigt.“[14] Bei Wagner wird die Frau und adamitische Modellfrau „Eva“ zur „Freundin“. Fichtes „Geschlechtstrieb“ wird nicht nur zur „Liebe“ nach den Modi der Meistersinger zu einer gegenseitig versicherten Freundschaft. Wenn Fichte in § 15 formuliert, die Ehe sei „eine Verbindung der Herzen und der Willen“[15], dann ist darin bereits die Freundschaft des Ehepaars angelegt, wie sie von Eva und Walther vorgeführt wird: „EVA außer sich./Ja. Ihr seid es;/nein, du bist es!/Alles sag ich,/denn Ihr wißt es;/alles klag‘ ich,/denn ich weiß es:/Ihr seid Beides,/Held des Preises/und mein einz’ger Freund!“ Während Eva als Weib „außer sich“ geraten muss, um in Walther von Stolzing emphatisch und durchaus den „Geschlechtstrieb“ transformierend zu erkennen, ist Walther „leidenschaftlich“ ganz bei sich selbst:

„WALTHER leidenschaftlich.

Ach, du irrst:

bin nur dein Freund,

doch des Preises

noch nicht würdig,

nicht den Meistern

ebenbürtig:

mein Begeistern

fand Verachten,

und ich weiß es,

darf nicht trachten

nach der Freundin Hand.“ (1. Akt, 5. Szene)

Die „Würde“ des Mannes hängt auch bei Fichte anders als bei der Frau, nicht von der Regulierung des Geschlechtstriebes, sondern von der gesellschaftlichen Arbeitsleistung ab. Genau diese heteronormative Logik wird im Text von Wagner ausgestaltet, während die Musik sich in einen hastigen „Geschlechtstrieb“ steigert. Die Freundschaftslogik in Richard Wagners Meistersingern unterscheidet sich beispielsweise deutlich von der, welche Johann Wolfgang Goethe noch im Vorwort zu Winckelmann und sein Jahrhundert (1805) formuliert. Während bei Wagner der „Freund“ nicht mit dem Geliebten im Verhältnis von Eva zu Hans Sachs gleichgesetzt wird, formuliert Goethe den „Freund“ als psychisch wie physisch Geliebten.[16] Ganz wie es Eva und Walther formulieren, schließt die Freundschaft einerseits den sexuellen Genuss aus, andererseits wird dieser in der Musik angespielt. Was im ersten Aufzug als dramaturgisches Problem angelegt ist, wird im 2. und 3. Aufzug durchgespielt und endet nach einigen schwankhaften Umwegen und Einfügungen mit Walthers erfolgreichem Preislied auf der Festwiese. Doch der Erfolg führt zu einer Verwerfung der Meisterehre durch Stolzing – „Will ohne Meister selig sein!“.

Die skandalöse Verwerfung zieht des Schusters und Freundes Hans Sachs‘ Protest nach sich: „Verachtet mir die Meister nicht,/und ehrt mir ihre Kunst!“ Der Protest ist nicht als Frage oder Bitte formuliert, sondern mit dem Ausrufezeichen als Befehl. Dieser Befehlsförmigkeit ist auch die Tragik der Reform und Hans Sachs‘ als Reformator eingeschrieben. Denn Hans Sachs hatte quasi auf Eva verzichtet, um zum Lehrer und Reformator für Walthers Preislied zu werden. Er beansprucht insofern die symbolische Funktion des Vaters als Gesetzgeber. Doch diesem Anspruch müssen sich Walther und Eva keinesfalls mehr beugen bzw. unterwerfen. Walther von Stolzing hat das Meistersingerspiel bis zu seinem Sieg mitgespielt und gewonnen. In der Inszenierung von Jens-Daniel Herzog wird Sachs‘ Protest zum persönlichen Drama eines Machtverlustes. Der Vorhang zur Festwiese geht zu, Sachs will an Walther die Unterwerfung unter die Meisterehre durchsetzen: „Drum sag ich Euch:/ehrt Eure deutschen Meister!/Dann bannt Ihr gute Geister;/und gebt Ihr ihrem Wirken Gunst,/zerging in Dunst/das heil’ge röm’sche Reich,/uns bliebe gleich/die heil’ge deutsche Kunst!“

In der Musik wird Hans Sachs‘ verzweifelter Protest zum Triumph. Nicht genau entscheiden lässt sich, ob Wagner sich der schwierigen Forderung ernsthaft anschließen wollte. Für Thielemann sucht man vergebens in einem „360-Grad-Tableau in gleißendem C-Dur, an dessen Kulminationspunkten … nach Brüchen oder Zweifeln“. Dafür hätte es Anlass für mehr als genug Zweifel gegeben. Das Heilige Römische Reich war bereits 1806 zerfallen und aufgelöst. Das Deutsche Reich existiert noch nicht. Erst 1871 wird das Kaiserreich unter der Führung des Hauses Hohenzollern in Preußen ausgerufen. Und eine „heil’ge deutsche Kunst“ ist noch nicht einmal museumsreif. Das Alte Museum in Berlin zeigt seit 1830 antike Kunst. Die Nationalgalerie wird erst 1876 in einem neo-klassizistischen Tempelbau also alles anderem als einem „deutschen“ Meisterstil eröffnen. Statt Nürnberger Butzenscheiben gilt ein an der Front fensterloser Tempelbau mit Renaissanceelementen wie einem Reiterstandbild „Der Deutschen Kunst“, so die Inschrift, als Ausstellungsraum. Volker Hagedorn hat in seinem kenntnisreichen Roman Der Klang von Paris (2019) darauf hingewiesen, dass Richard Wagner an die neuartigen Kompositionsweisen von Hector Berlioz anknüpft, die er in Paris gehört hatte. Dessen Oper Benvenuto Cellini (1838) erzählt vor dem Hintergrund der Pariser Industrialisierung die Geschichte eines Meistergusses mit den Goldschmieden als Handwerksgilde – „Honneur aux maître ciseleurs!“. Berlioz nennt das Genre seiner Oper „Opéra semi-sérieux“. Sie enthält komische wie tragische Elemente.[17]

Insofern als Hans Sachs das „Welsche“ im Bedeutungsspektrum von romanisch, keltisch, italienisch, vor allem französisch verwirft, um dagegen das Deutsche und die deutsche Kunst zu bejahen, formuliert er Richard Wagners eigene künstlerische Verwerfung. Ohne Berlioz‘ Benvenuto Cellini hätte es die Oper Meistersinger nie gegeben. Sie sind quasi französischer Herkunft. Die „heil’ge deutsche Kunst“ des Hans Sachs ist paradoxerweise aus dem Geiste Hector Berlioz‘ geboren, um einmal Nietzsche zu paraphrasieren. Der weitgehende Autodidakt Hector Berlioz als Erneuerer der französischen Sinfonik und Oper kehrt selbst in der Künstlerfigur des Walther von Stolzing wieder. Wagner nennt seine Meistersinger von Nürnberg eine „Oper“, was als Genre mehr versteckt, als dass es offenlegt. Sonst kommt es Wagner doch so sehr darauf an, neue Genre wie „Bühnenfestspiel“ oder „Musikdrama“ oder „Bühnenweihfestspiel“ zu komponieren. Denn diese Oper ist wenigstens halbernst angelegt. Die „Spießbürger“ (Wagner) werden auf äußerst komische Weise bis zur nächtlichen Rauferei in der libidonös besetzten Johannisnacht vorgeführt. Raufen als Triebabfuhr. Wenn die Musik nicht ständig ein schallendes Lachen vereiteln würde, müsste das Publikum sich vor den Witzen biegen. Das kann man wohl zurecht halbernst oder eben „semi-sérieux“ nennen.

Auf diese Weise treibt Wagner allerdings mit dem Publikum seinen Scherz, vor lauter Ernsthaftigkeit in der Musik bekommt es vielleicht bis auf bei Beckmessers Gesängen die Witze gar nicht mit. Hört es die Harfe oder lässt es sich die Harfe für eine „Laute“ vormachen? Leider wird in den Aufführungen der Oper Die Meistersinger von Nürnberg selten, so gut wie nie gelacht. Mit Benvenuto Cellini geht es Berlioz um die Ausgestaltung einer Handwerker- und Künstlerpersönlichkeit in der Moderne. Diese Thematik nimmt Richard Wagner mit Walther von Stolzing auf. Verhandelt werden von Hans Sachs mit Stolzing die Regeln, die in der Dichtung eine Rolle spielen sollen. Oder wie er im zweiten Akt sagt und singt: „Ich fühl’s – und kann’s nicht verstehn; – /kann’s nicht behalten, – doch auch nicht vergessen;/ und fass ich es ganz, – kann ich’s nicht messen.“ Der künstlerische Prozesse lässt sich „nicht messen“. Doch Regeln ermöglichen eine vermeintliche Messbarkeit, wie sie nicht zuletzt mit der neuartigen Dresdner „Normaluhr“ im Bericht über die Ausstellung sächsischer Gewerbe-Erzeugnisse in Dresden im Jahre 1845 angezeigt wird.[18] Alles wird normiert, vermessen und normalisiert:

„Die verschiedenen Richtungen, nach welchen hin sich außerdem die Thätigkeit der Uhrmacher erstreckt, wurden dargestellt durch die Oelgemälde mit 3 Uhrwerken, Laufwerken und Musik, und die Wächtercontrole mit Schlagwerk von dem Hofuhrmacher F. Gutkaes in Dresden (…) – durch die Normaluhr und Carcel’sche Lampe des Uhrmachers Carl August Weise in Dresden …“[19]

Seit Descartes sind Uhren, die sich immer weiter ausdifferenzieren, das Modell für die berechenbare Maschine, die um 1800 zur Dampfmaschine und schließlich zur Lokomotive transformiert wird. Nun müssen die Uhrzeiten mit der „Normaluhr“ abgestimmt werden. In der Musik wird das mechanische Metronom seit Ludwig van Beethoven immer wichtiger. Nun lassen sich die Tempi genauer bestimmen. Überhaupt setzt sich ein neuartiges Wissen von der Zeit in der Überschneidung mit Gefühlen durch, wenn es bei Wagner für das „Vorspiel“ der Meistersinger heißt „Sehr mässig bewegt“.[20] Einerseits „bewegt“ sich das Pendel des Metronoms „sehr mässig“, andererseits werden erst die bewegenden Gefühle eingeführt. Für das Vorspiel des Dritten Aufzugs heißt es dann „Etwas gedehnt“ bei Wagner. Christian Thielemann fragt sich angesichts der Partitur „Was ist das für eine Musik?“[21] Vielleicht liegt gerade darin das Geheimnis der Musik der Meistersinger von Nürnberg, dass „scheinbar natürlich“, aber maschinenartig wie in einer Uhr ineinandergreift und möglichst genau bemessen wird, was im Librettotext montiert wurde und auseinander zu fliegen droht. In der Semperoper in Dresden kann man nun jedenfalls eine Inszenierung sehen und hören, in der Eva und nicht Stolzing am Schluss das Meisterbildnis mit der Faust durchschlägt. Anders lässt es sich heute auch kaum noch aufführen, da sie doch zum Objekt einer Männergesellschaft gemacht worden war. – Der Magdalene der Inszenierung, Christa Mayer, wird am 26. Februar der Ehrentitel „Kammersängerin des Freistaates Sachsen“ verliehen.

Torsten Flüh

Richard Wagner

Die Meistersinger von Nürnberg

Semperoper Dresden

Weitere Aufführungen in der Spielzeit 2020/2021.

[1] Christian Thielemann: Ein Plädoyer für Toleranz. In: Richard Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg. Dresden: Semperoper, 2020, S. 22.

[2] Jens-Daniel Herzog: Von der Utopie, dass die Kunst einen unersetzlichen Beitrag zu einem friedlichen und respektvollen Umgang der Menschen miteinander leistet … In: Ebenda S. 11.

[3] Allgemeiner Anzeiger für Uhrmacher, Ausgabe Nr: 15 vom 1. August 1897.

[4] Siehe: Gutkaes, Johann Christian Friedrich Uhrenlexikon.

[5] Vgl. dazu Hector Berlioz‘ „Opéra semi-sérieux“ Benvenuto Cellini von 1838, in der es um einen Metallguss geht. Torsten Flüh: Pariser Industrialisierung glüht durch Hector Berlioz‘ Benvenuto Cellini. Sir John Eliot Gardiner beschenkt das Musikfest Berlin mit einer Ophicleide, Saxhörnern und einem Streikchor. In: NIGHT OUT @ BERLIN 5. September 2019.

[6] Christian Peter Wilhelm Beuth: Vorwort. In: Königl. Technische Deputation für Gewerbe (Hg.): Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker. 1821 bis 1830. Berlin: August Petsch, 1830, S. 3.

[7] Gutkaes … [wie Anm. 4].

[8] Siehe dazu: Torsten Flüh: Für eine Kulturforschung der Sexualitäten. Zu Tim Blannings neuer „Biographie“ FRIEDRICH DER GROSSE. König von Preußen. In: NIGHT OUT @ BERLIN Februar 25, 2019 18:52.

[9] Johann Gottlieb Fichte: Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre. Band II. Jena und Leipzig: Christian Ernst Gabler, 1797, S. 161. (Digitalisat)

[10] Ebenda S. 166.

[11] Ebenda S. 159-160.

[12] Vgl. zu Fichte auch Katrin Pahl: Sex Changes with Kleist. Evanston: Northwestern University Press, 2019, S. 54.

[13] Johann Gottlieb Fichte: Grundlage … [wie Anm. 8] S. 162.

[14] Ebenda S. 166.

[15] Ebenda S. 187.

[16] Siehe dazu: Torsten Flüh: Zur Verfertigung der Wissenschaft mit Briefen. Die Weimarer Ausstellung und der Katalog Winckelmann. Moderne Antike und die aktuelle Winckelmann-Forschung. In: NIGHT OUT @ BERLIN Juli 31, 2017 19:29.

[17] Vgl. Torsten Flüh: Pariser … [wie Anm. 5]

[18] Die Dresdner „Normaluhr“ ist unmittelbar durch den Uhrmacher Wilhelm Gotthelf Lohrmann mit dem Ausbau der ersten „Eisenbahnlinien in Sachsen“ verknüpft. Sie diente der Vereinheitlichung der „Uhrzeitverhältnisse“ als Grundlage und wurde 1842 in das Mittelfenster des Mathematisch-physikalischen Salons eingebaut. Vgl. dazu: Helmut Grötzsch, Jürgen Karpinski: Dresden – Mathematisch-physikalischer Salon. Leipzig: VEB E. A. Seemann, 1978, S. 13.

[19] Bericht über die Ausstellung sächsischer Gewerbe-Erzeugnisse in Dresden im Jahre 1845. Leipzig: Teuber, 1846, S. 229.

[20] Siehe Autograph: Richard Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg. Genf Triebschen 1866/67. (Germanisches Nationalmuseum)

[21] Christian Thielemann: Ein … [wie Anm. 1] S. 22.

2 Kommentare